原 研哉さんが「未来を構想する手前」で準備していること【デザインの手前 1周年特別企画〈3〉】

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。今月は1周年記念企画としてさまざまなスペシャルゲストが週替りで登場。今週は、グラフィックデザイナーの原 研哉さんに、「未来を構想する手前」に準備していることを伺います。

グラフィックデザインにとどまらない活動

原田:今月は「デザインの手前」1周年の記念月間として、週替わりでスペシャルゲストの方にご登場いただいています。今週ゲストにお迎えするのは、グラフィックデザイナーの原 研哉さんです。原さん、よろしくお願いします。

原:よろしくお願いします。

原田:「デザインの手前」が1周年を迎えたので、原さんに番組の趣旨をご説明する意味でも、改めて番組タイトルの話を少ししたいと思います。

近年、デザインが社会の中で広がり、民主化されていく中で、デザインの力が認められてきている一方で、どんな問題を解決する魔法のようにデザインが捉えられたり、デザイナー同士の中でもデザインというものについてまったく違う言語で話をしているような状況があり、デザインが多様化する一方で、ともすると分断が起こりかねない状況があると感じています。

番組タイトルの「手前」という言葉には、デザインが多様化する手前、源流に立ち返って、デザインの本質的な価値や可能性について考えるという意味合いがあります。プロダクト、建築、グラフィック、デジタル領域のデザイナーなど色々な方にお話を聞いてきたのですが、茶道におけるお点前ではないですが、デザイナーそれぞれの流儀や作法、あるいはプロジェクトにおける上流工程のデザイン、つまり手を動かす「手前」の話や、キャリアの「手前」の話などこの1年でさまざまな切り口から「手前」の話を伺ってきました。

原:お点前拝借といった言葉もありますよね。あるいはデザイナーである「手前」とかね(笑)。色々な解釈があるのでしょうが、前後左右全部大事だと思うので、その辺は臨機応変にお話しできればと思います。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

原田:原さんの「手前」のお話を聞く前に、まずは原さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。

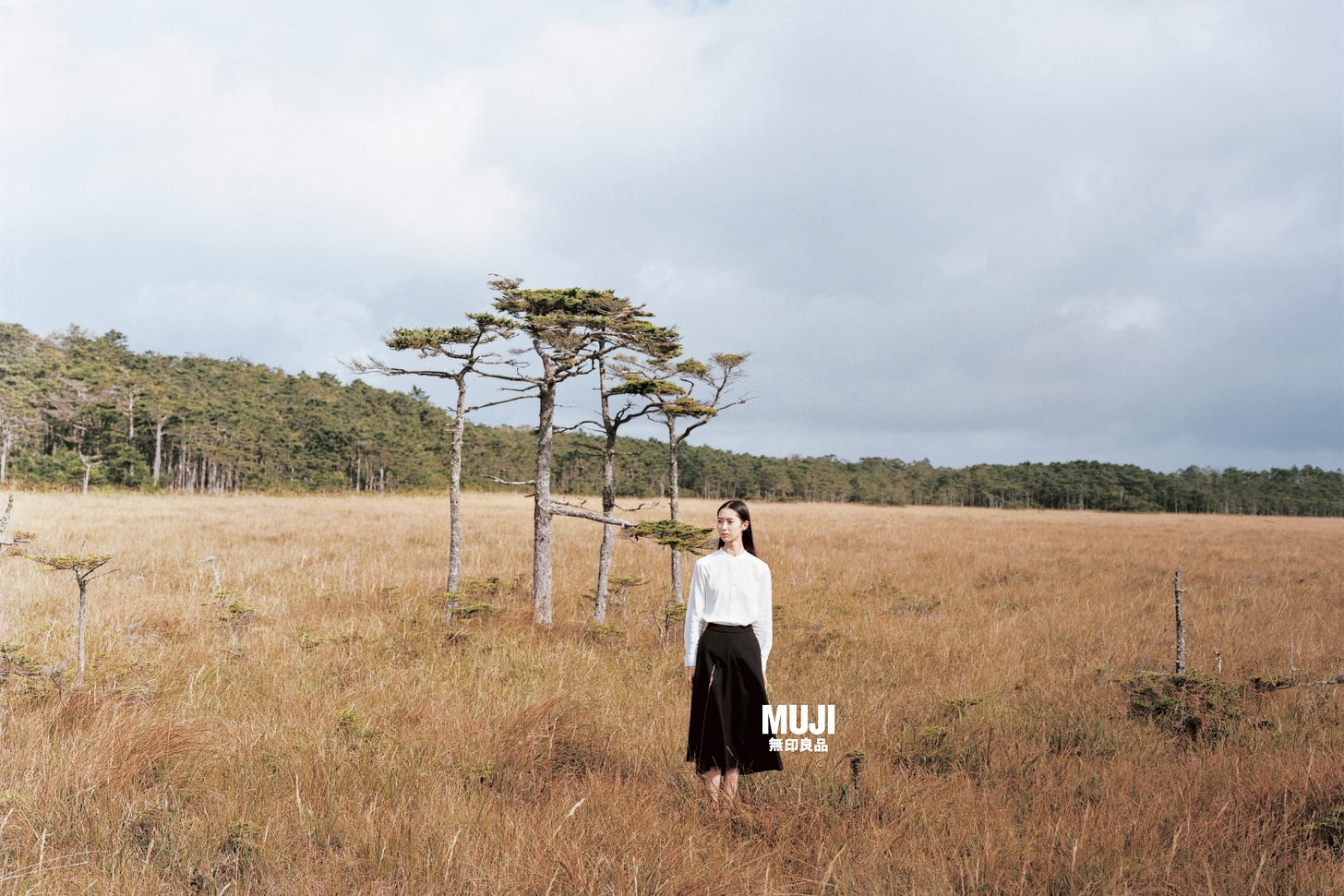

原 研哉さんは岡山県出身のグラフィックデザイナーです。現在、日本デザインセンター代表取締役社長、武蔵野美術大学 造形学部基礎デザイン学科教授を務められています。無印良品、松屋銀座、蔦屋書店、GINZA SIX、ヤマト運輸をはじめ、数々の企業・ブランドのデザインディレクション、アートディレクションを担当され、長野オリンピックの開閉会式プログラムや、愛知万博の公式ポスターなども手がけています。

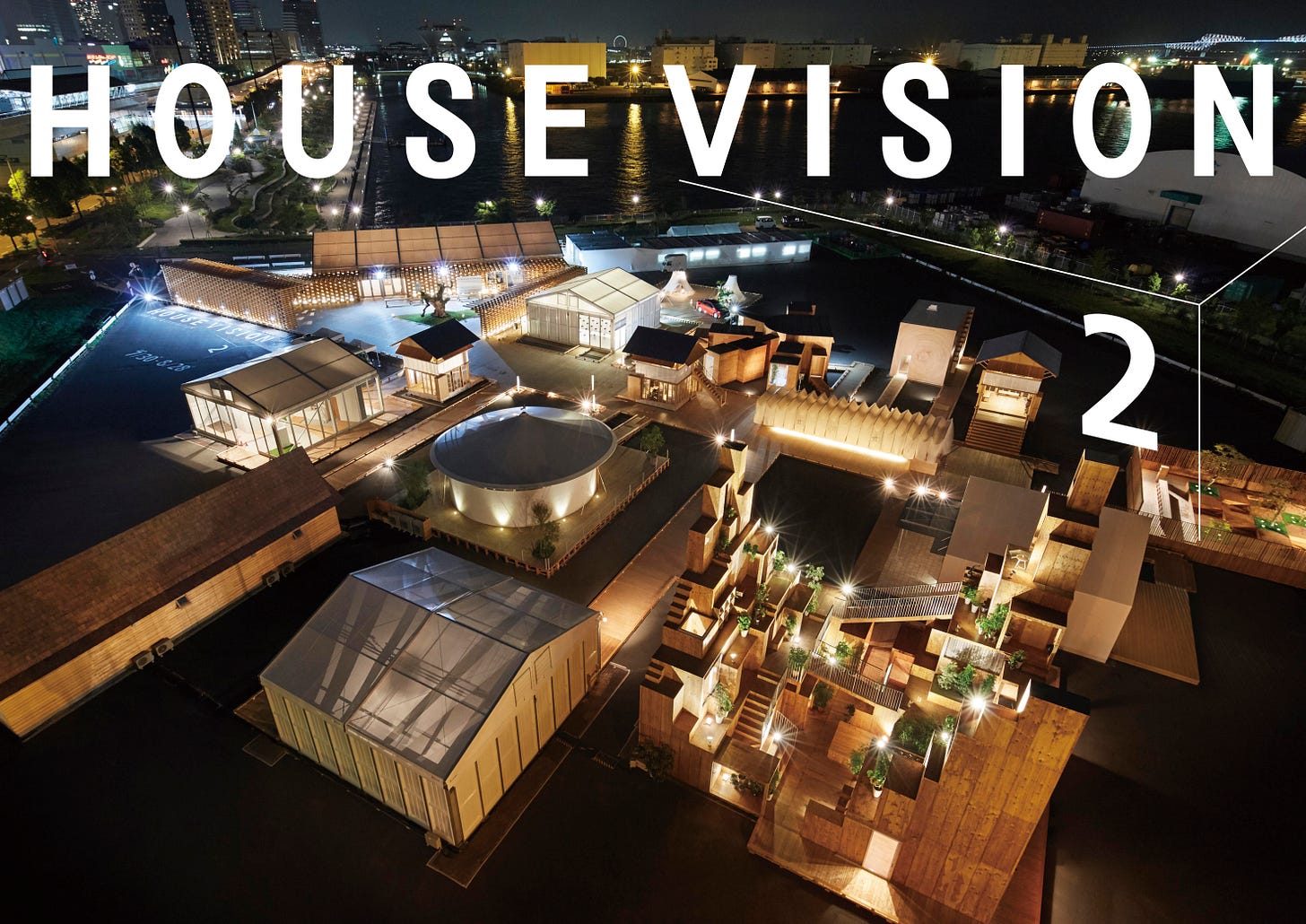

「RE-DESIGN」「JAPAN CAR」「HOUSE VISION」などの展覧会を世界各国に展開し、外務省の事業でロンドン、ロサンゼルス、サンパウロに拠点を置く「JAPAN HOUSE」では総合プロデューサーとして活動されています。 2019年には、場所の選定、写真、動画、文、編集のすべてをご自身で手がけ、独自の視点で日本を紹介するプロジェクト「低空飛行」を立ち上げ、観光分野における独自のアプローチを試みています。

日本文化デザイン賞、講談社出版文化賞、亀倉雄策賞、紫綬褒章など多くの受賞歴があるほか、『デザインのデザイン』『白』『低空飛行』など著書も多く、日本の伝統や美意識を未来資源として運用していく多様な活動が、世界中から注目を集めています。

そんな原さんに色々お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。

山田:よろしくお願いします。プロフィールの中でグラフィックデザイナーという言葉がありましたが、原さんは「グラフィック」という言葉では括りきれないお仕事をなさっていて、日本における「ザ・デザイナー」という感じがしますよね。

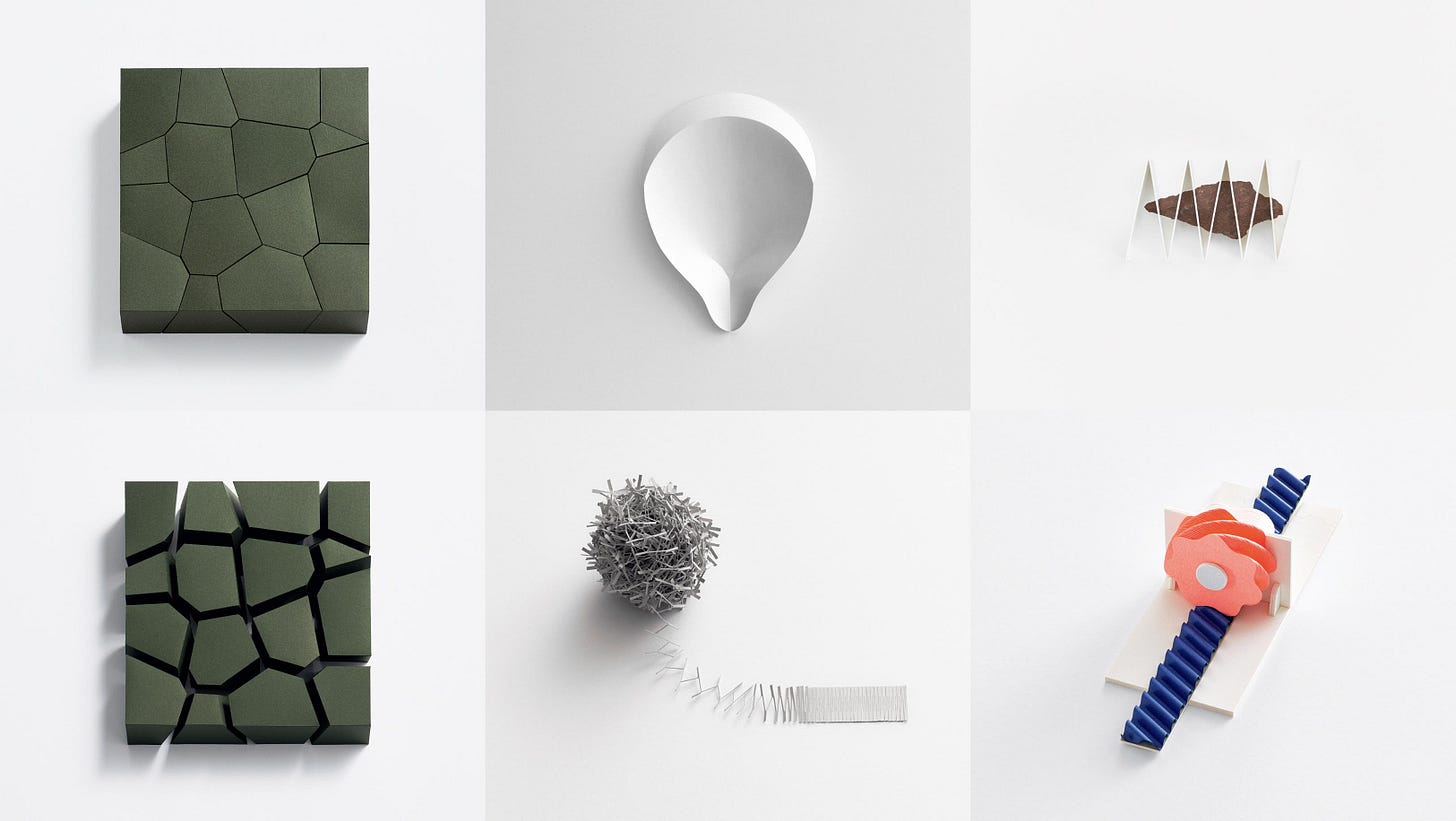

原田:まさに日本を代表するデザイナーだと思っているのですが、その原さんにお聞きしたい話についてお話したいと思います。僕は、『デザインノート』という雑誌で、一冊丸ごと原さんを特集した際に編集・執筆を担当させていただいたほか、日本デザインセンターの60周年の際に行われた「VISUALIZE 60」というイベントでトークイベントのモデレーターをさせていただいたり、原さんが企画・ディレクションされている「TAKEO PAPER SHOW」のトークイベントにもご協力させていただくなど、原さんのプロジェクトに末席で関わらせていただいています。

原田:原さんは、先ほどご紹介させていただいたように企業やブランドのアイデンティティをつくられたり、ブランディングをされたり、もちろんグラフィックデザイナーとしてのお仕事を色々されているのですが、それだけではなく、「HOUSE VISION」や「低空飛行」など、家、観光、モビリティなどさまざまな領域や産業に潜在している価値を可視化していくようなプロジェクトをご自身で立ち上げられています。これらは時にクライアントがいなかったり、個人的な動機から始まっているものもあり、そこに参加企業を募っていくような進め方をされることもあります。なかなかこういう動きをされているグラフィックデザイナーというのは他にあまりいないと思うのですが、原さんはこうした活動を通して未来の可能性を構想し続けている方だなと思っています。特に最近は「問題解決」のデザインだけではなく、「問題提起」のデザインということもよく言われるようになりましたが、それを世界的に見ても第一人者的にやり続けている方だなと。

そんな原さんに、「未来を構想する手前にしていること」について聞いてみたいというのが今回のテーマになります。

原:ありがとうございます。たしかに受注する仕事ではなく、勝手に提案する仕事をやってきたと思うんですよね。受注する仕事はもちろん大事です。VIをデザインしてほしいとか、サイン計画やパッケージデザインを頼まれるということは非常に焦点やターゲットがはっきりした仕事ですし、そこにフォーカスを当ててビシッと答えが出せないとデザイナーとしては面白くないけれども、一方でそういうことばかりやっていてもヴィジョンとして弱くなってしまうというかね。

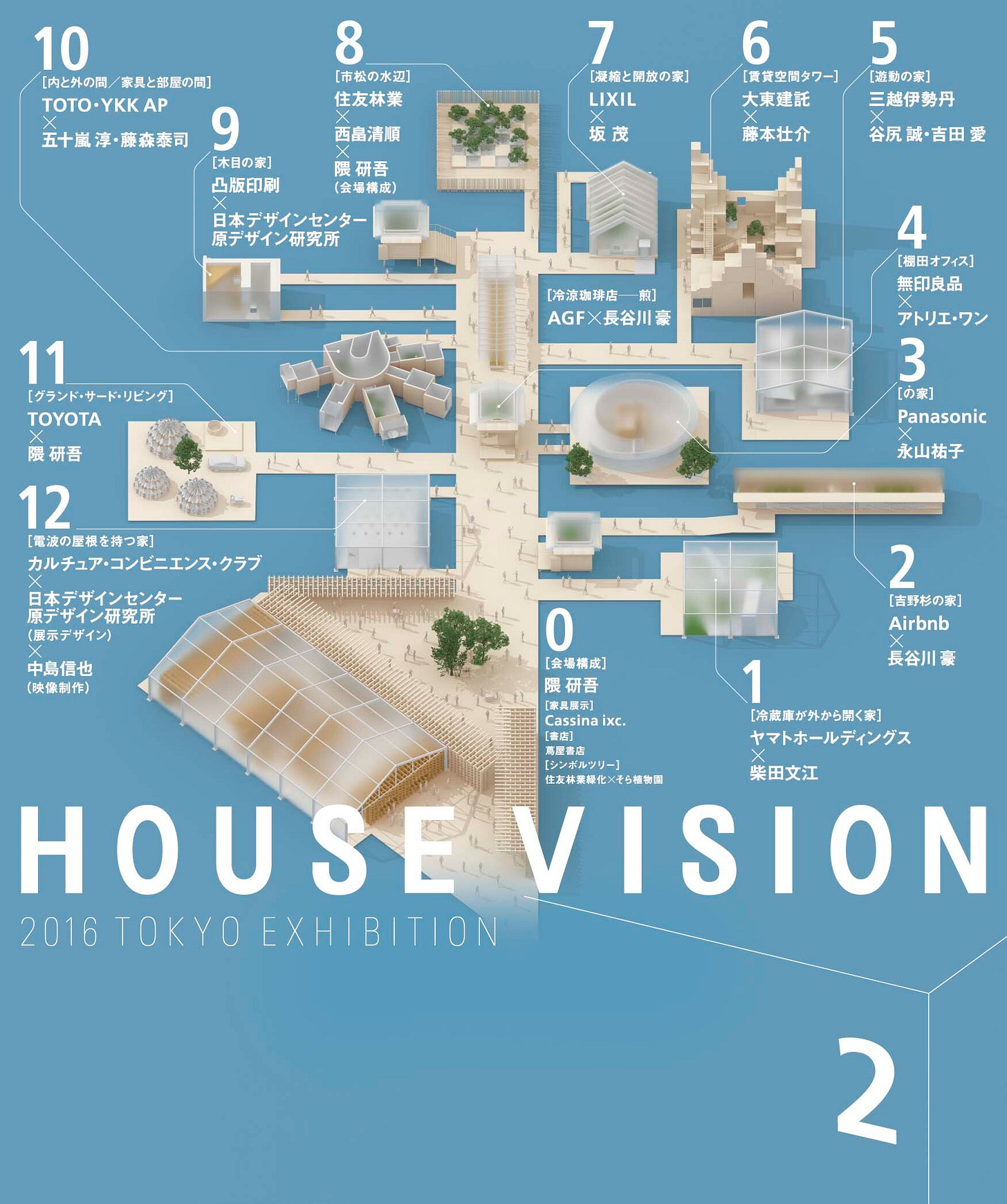

でも、自分で励行して新しいヴィジョンづくりをしているということではなく、なんかよくわからないけど、そういうことをやり出してしまっているんです(笑)。例えば、「HOUSE VISION」にしても、無印良品の仕事をするようになり、7,500アイテムという製品があった時に、そういうものが乗ってくるステージは日常であり、暮らしでもあるんだけれども、暮らしが乗っかっていくのはやっぱり家だろうなと思ったんですよね。それで、家に興味が湧いてきて、では家を考えようとなると、それは建築や住宅会社だけの領域でもないし、ロボティクス、通信、医療、移動、あるいはコミュニティ、老齢社会、エネルギー、物流の問題など、おそらく色々なものが家に関係をしてくる。それにも関わらず、住宅や建築としてしか語られてこなかった家には、ひとつの限界があるんですよね。家を考えるということは、あらゆる産業の交差点をつくっていくことなので、一企業だけがすることではないし、一デザイナーや建築家だけがすることでもない。そういう家というものをもう少しアクティベートできないかと。

原:日本には建築家がたくさんいて、どこでも家をつくれる日本というのはとても面白い環境で、才能も突出して出てきている国でもあるんですよね。技術もそこそこあるわけですから、通信や移動、モビリティ、医療、健康などを全部家のこととして捉えて、日本で家のエキジビションをやり始めたら、世界中が注目するんじゃないかと思ったんですよね。それで、細腕ながら始めて、まだ終わっていないんですけどね。日本で2回やって、その後北京で1回、ソウルで1回やって計4回なのですが、そういうことを始めてしまっているんですよ。何でそんなことをクライアントもいないのにやるのか。結構大変なんですよね、お金を集めたりすることなんかも。でも、それをやってきているのは、自分の活動の未来がそこにあると直観しているからだと思うんですね。そういうことをやりながら、もう40くらい建築家や企業と一緒に家をつくってきて、その経験値が自分の背景としてはあるので、住宅について何か問われたら必ず答えが出せる気もするんですよね。建築家とは違う答えが出せると思っているんですね。そういうことがひとつの蓄積としてはある。その先にどんなものが実になってくるのか、花として咲くのかはわかりませんが、潜在的なものはある。そういうことを「手前」という意味ではやってきている気がしますね。

未来の種をいかに見つけるのか?

原田:いま世の中的に閉塞感もある時代だからこそ、デザインの力が求められるというところがあると思います。そういう意味でデザイナーも未来志向になってきていると思いつつ、未来を構想するというのは抽象的な話にもなりがちです。まずは自分の足元をどう見つめていくのか、そこから未来の種を拾っていくというところから始まる気がしています。原さんのプロジェクトは継続的に色々なところを回っていくものが多いことも特徴だと感じていて、先日ミラノで行われた「犬のための建築」はもう9都市くらい回られていますよね。そういうことも含めて、そもそも最初の「種」をどう見つけていくのでしょうか。色々な領域に未来の可能性はあると思うのですが、それを探索していく第一歩、まさしく「手前」のところとはどのように出合われるのでしょうか?

原:僕のデザインの考え方として、ある才能がみんながビックリするようものをつくって驚かせるようなことにあまり興味がないんですね。必然性というか、英語で言うと「becoming」、つまり「なる」ことが重要で、なってきた形こそ素晴らしいと。そこにヒントがあると思うんですね。

例えば、マカロニの形というのは一回粉にしてから形にするわけで、あの形になっている必然性があるわけです。球体だと芯が残ってしまうから均質な厚みでないといけないし、表面積を最大化しないとソースがたくさん付着しないから筋を入れるとか、必然性があるわけですよね。生産性が良くないといけない、綺麗に見えなくてはいけない、毎日見るから食べ飽きないものじゃないといけないということから、「becoming」でああいうものが残ってきて、デザイナーはそういう強靭なものに勝てないんですよ。コップの形でも椅子の形でもパソコンの形でもそういう強靭なものにあって、それにどう気がついていけるのか。そこにデザイナーのセンスがあると思うんですね。そこに気づけているかどうかでだいぶ違うのだと思います。そのような目で見ていくと、「犬」というのも興味の対象になるわけです。「犬って狼だったよな」とか。「狼がなんでティーカッププードルやセントバーナードになってしまったのか」と。それは人間のそばに犬が定着し、共に生きていくことによって、人間が種の分化・変化に手を加えてしまったからなんですよ。犬のバリエーションは人間のせいなんです。いまさら野生に戻すこともできないという「犬」の存在があった時に、外部環境はすべてヒューマンスケール、人間のモジュールでできていて、犬はいつも人間がごはんを食べているテーブルの裏側を下から見上げることになっている。別に犬を可愛がろうということではないのだけど、人間以外の生き物のアーキテクチャを考えるとすると、一番身近なのが犬なんですよね。「Architecture for Dogs」と考えると、建築がどういうことを発想するだろうかと。もちろん、アウトプットにも興味があったのですが、建築家は自分独自の考え方があるから、それぞれの建築家が「犬」というお題を与えられたらどんな答えを出すのかということが面白かったので、建築家にマカロニをつくってもらったり、犬の建築をつくってもらったりしてきたわけです。

要はクリエイティブに対するちょっかいを出しているんですね。そうすると、建築家独自のクリエイティブのエッセンシャルなものが出てくるわけですよ。それを僕も見たいと思う。スマホと言ってもまだ持っていない人はいるかもしれないけど、犬を知らない人は地球にいないわけで、みんな良く知っているわけです。だから、「Architecture for Dogs」と言った瞬間にみんながわかる。そういう意味で、巡回展が回っているのは、色んなところでそれを見てみたいという興味が常にあるからです。行く度にその土地の建築家に新しいものをつくってもらうということで動いています。

全部ここまで話してきたことは、ビジネスとはまったく関係がないことです。つまり、それで僕は一銭も儲けていないのですが、そういう課外活動、クラブ活動みたいなところに自分のデザインの非常に大事なところがあるんです。「なんでそんなことをやっているんですか?」と聞かれてもなかなか説明ができないけど、そこに自分のデザインの未来が含まれているのだと思います。

原田:例えば、「犬」というものにピンと来る瞬間があるのですか? それとも日々何かが徐々に蓄積され、犬で何かが立ち上がるかもしれないと思えるようになってくるのでしょうか?

原:少しずつですね。 だから、「犬のための建築」と最初は単純に考えるのですが、「犬小屋」じゃないよなということを考えて、じゃあどんなことがあるのかみたいなところからスタートするのですが、長いことやっていると、色んな人がリアクションしてくれるので、だんだんアイデアも拡大していきます。洗練されていくこともあるかもしれないし、「販売キットをつくろうか」みたいなことも生まれてくるけど、最初は全くそんなことは考えていない。「HOUSE VISION」にしても、「無印良品が家をつくったらどうするか」というところから発展したのだけれど、ロボティクス、車など色んな産業にアイデアが拡大していって、家というのも巨大なプラットフォームだから、これを理解してくれると凄く大きいクライアントがそのうち協賛してくれるじゃないかと思われてきたり、だんだん肉付けというか、becomingしてくるわけです、アイデアそのものが。大きなものになっていきそうなアイデアが、種火をつくって消さないように持続しているうちに何か見えてくるというかね。もちろん、そういうものを持っているので、何か発端が起こって未来構想をしないといけないという時にも、そういうネタが全部使えていくということになればいいなと。

いわゆるネタがネタのまま保持されてもそれはそれでいいと思っていて、自分のデザインの活動はそういうものなんです。もちろん、「パッケージデザインお願いします」「VIお願いします」という依頼もうれしいですよ。でも、それをやるにしても、マルチファセッツのダイヤモンドのように多様なカット面を持つように、デザイナーは社会と色んな接点を持つべきで、それがたくさんあるとその企業の人よりもたくさんの角度からその企業を見ることができるかもしれない。そういうことがデザインの手前としては重要かなと思います。

未来を構想する「知」を蓄積する

原田:最近は、原さんの個人的なプロジェクトとして、「低空飛行」というものをされていますが、これを原さんは「日本の基礎研究」という言い方をされていますよね。先ほど色んな対象に「肉付け」をしていくという話がありましたが、やはりそのためにはデザイナーとしての根幹の部分がちゃんとないといけないのかなと思います。原さんは『低空飛行』の本も出されていて、日本の歴史やツーリズム、ホテルの可能性など色々なことをご自身で構想されていると思うのですが、そういった個人的に知を蓄積している一方で、展覧会などを通じて色々なクリエイターや企業と一緒に共創していくことで、外からもたらされる知というのもあると思います。その塩梅がどうなっているのかも気になります。「頭脳知」と「身体知」ではないですが、自分で知を蓄積していくことと、経験からたまっていく知みたいなものの両輪があって、原さんの言う「肉付け」が可能になるのかなという気がしています。

原:そうですね。僕は岡山市出身で後楽園の近くに生まれて、18歳までそこにいました。そこから東京に出て、ずっと居続けているわけですが、出張もたくさんあるし、海外の仕事もする中で、日本列島や日本というものに興味がわいてきました。でも、ほぼ知らないわけです。たまたま、職人セミナーのようなものを聴きに行った時に鈴木輝隆さんという方と知り合って、意気投合して色々話をするようになって、この人を僕は「ミツバチ先生」と名付けているのですが、日本全国津々浦々色んな人をよく知っているんですね。

県とか市とかをすっ飛ばして、「◯◯町の◯◯さん」といった感じで、どこの誰が何をやっているのかということを僕に教えてくれて、そこに連れて行ってくれるんですよ。そういう経験を経て、やっぱりそういうところをちゃんと見ないとダメだなと思って、「低空飛行」を始めることにしました。でも、いまのところはまったくお金儲けにならないと。でも、4、5年経てば知見も増えて、仕事もやって来ると思うし、そのベースになるということで始めてもう6年目くらいですかね。70箇所くらいの動画を撮って、自分で編集して、テキストも書いてということをずっとやり続けていると、日本列島の土地勘が多少できてくるんですよ。基本的には訪ねていかないと絶対に手に入らない知というのもあるわけですよね。クリエイティブというのはまた別のことだけれども、人間が生み出す創造力やクリエイティビティの部分だけではなく、実際に知らないとできないことが確実にあって、知らないことはちゃんと行ってみて、何かしら自分で映像を撮って編集し直すとか、自分の言葉で書き直したりして咀嚼することで血肉化してくるということがあると思いますね。

原田:展覧会というのは、原さんの中で肉付けされてきたもの、蓄積してきたものをさらに広げていくための場なのかなと思います。色々なクリエイターや企業など外からもたらされる知見やクリエイティビティによって、未来がより多様に広がっていくような場づくりを原さんはずっとされているのかなという感じがします。

原:そうですね。僕は自分のクリエーションを卑下するつもりは毛頭ないし、自分でつくりたいと思うのですが、一人のクリエイティブは凄く小さいんですよね。だから、自分ができるだけ引いて物語をつくるというか、ひとつのクリエーションが結実していくためのナラティブをつくっていくことが非常に重要だと思います。

原田:原さんは「可視化」や「ヴィジュアライズ」という言葉をよく使いますが、未来にアプローチする時に、デザイナーや建築家だからこそ見せてくれる未来、形にしていける部分、強みはどんなところにあると感じられますか?

原:思いつく構想力ですかね。「だったりして」を考える力だと思いますね。「だったりして」という思考は独特のものなんですね。演繹でも帰納でもない、数理論理でもないし、経験値でもない、「こうだったりして」という仮想的推論というのですが、そういうことができるクリエイティブというのはやっぱりクリエイターの頭なんですよ。普通は何の根拠もないところに「だったりして」と考えないんですよ。そういう突拍子もないことを考える力というのが、クリエイティブ側のクリエーションだと思います。エンジニアのクリエーションは別のところにあるし、哲学者のクリエーションも違うところにあると思いますが、デザイナーのクリエーションというのは、「だったりして」を大胆に投げかけられるパワーなのかなと思います。

大阪・関西万博での取り組み

原田:この配信は大阪・関西万博が始まる時期と重なるのですが、まさに万博は未来を構想していく場、色々な社会実験をしていく場だと思います。今回の万博でも原さんが関わられているプロジェクトがあるとお聞きしていて、クリエイターとの協働も含めて未来を考えていくような場づくりをされていると思うのですが、ぜひこのお話もお聞かせいただけますか?

原:ZERI JAPANという民間の団体があり、これはZero Emissions Research and Initiativesの略称なのですが、ずっと万博で海洋汚染問題などを扱ってきている団体なんですね。大阪のサラヤという消毒液や洗剤、石鹸などをつくっている会社がZERI JAPANの活動を支えていて、建築家の坂茂さん経由で展示の総合プロデュースをやってくれないかという話がありました。

坂さんは僕と同い年の建築家で、「JAPAN CAR」もご一緒していて、芸風こそ違えど、ビジョンのつくり方ということで意気投合するところがある人なので、坂さんがつくるんだったら何かやりましょうということで始めました。

原:海洋汚染問題というのは本当に危機的なところに来ていて、Co2の問題などもそうですが、1億5000万トンほどのプラスチックゴミや廃棄物が海に出ているんですね。すべてゴミとして海に放り投げているわけではなくて、台風や津波などによって漁網や港に置かれていたもの、不法投棄されてしまったようなプラスチックなどがゴッソリ海に持っていかれるんですよ。人間が自ら流すかどうかに関わらず。毎年800万トンずつ発生していて、2025年から2050年までの25年間で海洋に投棄されたプラスチックの総量が、海洋中の魚の重量を超えると言われています。結構シリアスですよね。深海の海洋科学者によると、一度海に投棄されたプラスチックは深海に沈んだまま、絶対に回収できないそうです。深海というのは水深200メートル以下で、太陽光も電波も届かない真っ暗な世界。音波しか届かず、どんな生物がどのくらいいるのかがわかっていないというまったく未知の領域に、ただひたすらプラスチックが沈殿しているという状況がいまなんですよね。やっぱり僕は海も好きですし、取材で世界一美しいと言われるサンゴ礁も見てきました。そういうところにプカっと浮かんでいるんです。

地球というのはどんなことがあってもものともせず、淡々と超然と続いていくんだろうけど、僕ら人間にとって凄く嫌なものになっていくのは辛いので。いま問題がハッキリしているのなら、2025年のタイミングから意識変容を促していく必要があると強烈に思ったんですね。僕が生きてきた環境を子どもたちだったり、次の世代の人にも共有したい。別に子どもたちのためというだけではなく、僕たちがまだ生きているこの環境を住みにくくはしたくないなと。そういうことをちゃんと感じてもらえる施設をつくろうと思ったのですが、あまり問題意識が高すぎて、教育的なものになっても辛いので、エンターテインメントの中でどんな風に表現ができるのかということを自分なりに考えました。2年くらい前までに構想は考え尽くしていて、スケッチも描いて、それを色々な方たちが形にしてくれました。超撥水を使った水の循環を体験できる装置はnomenaというチームがやってくれましたし、映像についてはWOWというチームがフルCGでかなりフォトリアルなものをつくってくれましたし、スーパー・ファクトリーというチームが僕が構想したあり得ない構造物をスクリーンの一部につけてくれたりもしました。また、海洋学者や魚の養殖をしている人、ゴミ処理をしている人、海中写真を撮り続けている人、海女さんなど色んな人たち24人にインタビューもして、人間がこれから解決しうる叡智はどういうところにあるのかということを、実際に調べたりしたことを映像化したり、やれることはほぼやった感じがしていて、結構面白いものができました。僕は、万博を代表して会場に来てくださいという発言はできませんが、BLUE OCEAN DOMEという万博会場の中にある面白い設備を絶対に見に来てほしいと思います。

構想を形にするためのスケッチ

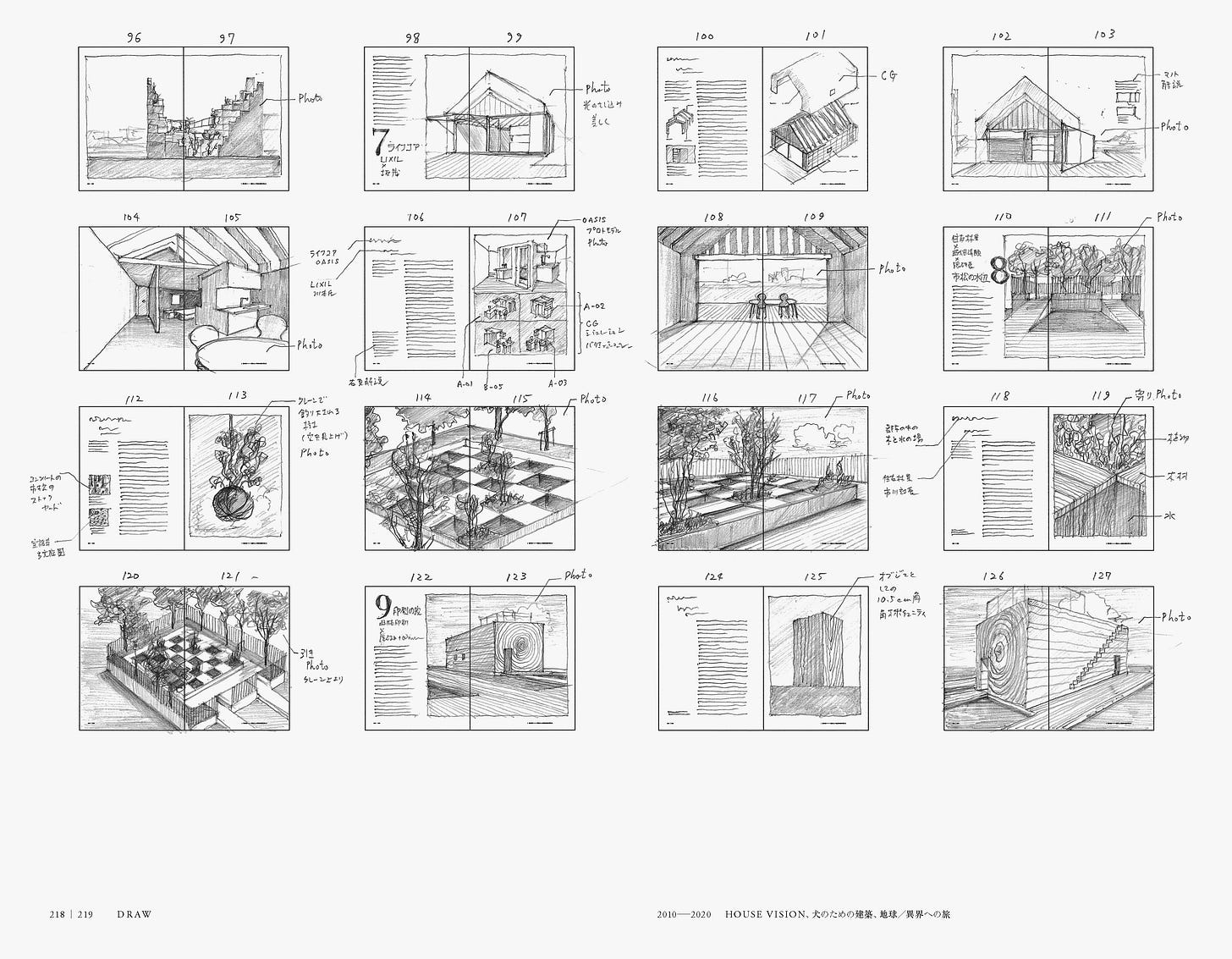

原田:2年ぐらい前にすでに構想はあったという話の中でスケッチについても言及されましたが、原さんは昨年の年末に『DRAW』というスケッチ集も出されていますよね。こうしたスケッチや、あるいはテキストもそうかもしれませんが、ご自身の中で蓄積してきたものや知見など構想を形にしていく上でのひとつの橋渡しとして重要な役割を担っている気がします。かつ、そこが形にしていけるデザイナーの強みの一つだと思うのですが、未来を構想していく上では原さんにとってのスケッチの重要性ということについてもぜひ聞いてみたいなと思っていました。

原:あの本は、手仕事の重要性やAIに対するアンチテーゼなどを言いたいわけではないですし、AIはそういう文明になってしまっているので、そこはもう前提、環境ですよね。だから、そこに対して何かを物申すつもりはないのですが、スケッチというのは、コンピュータやAIなどに関係なく、自分の頭の中で思い描いたモヤモヤしているものを具体的なフィジカルの世界に取り出して見せることなんですよ。形を見て正確に描けたり、人間の身体の美しい線を描くためのトレーニングをしているわけではなく、自分が思い描くアイデアの輪郭をおぼろげに、形として外側に出してきている。それは輪郭だけではなく、コンセプトかもしれませんし、色んなことを出してくるわけです。出してくる作業というのがスケッチとして残っているのですが、僕はクロッキー帳を持ち歩いているわけではなく、A4のコピー用紙が身近にいつもあるので、それに対して鉛筆や細いペンでずっと描いてきました。スタッフと一緒に仕事をしているので、本の編集をするにしても全部の編集をキチッとやって「これでお願いします」と渡してからみんなが動いていく。つまり、譜面みたいなものですよね。同時にスケッチは模索をするものでもある。そういうものをずっとつくってきていて、万博にしても、ドーム上のスクリーンにどんな映像を出すのかということに対する起承転結というのを一つひとつ丁寧に書いたつもりなのですが、そのスケッチをCGの専門家に委ねるとなんとか成立するというか、映画の絵コンテみたいなものですよね。

ディレクターとしてはスケッチを描くことで仕事が進んでいく、展覧会や書籍では編集をして仕事が進んでいく。パッケージはダイレクトにスケッチそのものが作品として成立していくということが自分の仕事ではあるんです。改めてそういうものを集めてみたら結構な枚数があったので、「じゃあ本にしようか」と思って、2週間くらいで編集してテキストも書き切って、本ができたんですよ。その後、昔の広告などの許可取りの方が時間がかかりって、去年の年末に出すことができました。

原:これを見て自分で少し勇気づけられることがあります。僕はこれまで何をしてきたのかと思うことがあるのですが、あまり作品集などをまとめて出したことがないので、「デザインノート」や「アイデア」などが特集を組んでくれたりして、そこで自分を振り返る機会があったくらいです。著書的なものの延長に『Designing Design』という英語版で出した大きな本くらいしかなかったのですが、このスケッチ集を見ると、「まぁデザインはやってきたかな」と自分でも少し安心するところがありますね。

これを聴いている皆さん、ぜひ買ってくださいね。こういうことを宣伝をしても仕方ないのですが(笑)、みんなに見てほしいというのはあるんです。原さんはコンセプチュアルに口でデザインをしていて、優秀なスタッフが以心伝心で形にしていると思われるところがあるのですが、やっぱりスケッチみたいなものをひたすら描かないといけないんです。分かっているものでも書きますし、建築などにしてもプランがあってCGができていても、それをレイアウトするためにもう一回僕が描くんですよ。建築家がつくってくれたものをもう一度同じアングルで描くだけでも、その建築に対する理解が深まって、細部まで把握できるという意味もあったりするんですよね。

デザイナーは社会構想業

原田:ここまで、未来を構想する手前に原さんがやっていることについて色々お聞きしてきました。今回のシリーズ企画では最後にひとつだけ共通の質問を投げかけています。今回はデザインの「手前」の話を聞くという企画なのですが、最後はデザインの「この先」について聞いて終わりにしたいなと思うのです。「これからのデザインに求められるのは、どんなことだと思いますか?」 というのが最後の質問になります。

原:僕はやっぱり構想系の仕事をしたいと思います。どんな仕事のやり方なのかは分かりませんが、ヴィジョンを具体的なサービスや形にしていくことは非常に難しいのですが、やっぱりまだ見ていないものを「こうだったりして」と提示していくようなことをプロジェクトを始めたいなと思っています。これまで色々なことをやってきたので下地はできていると思うので、それをもう少し色んな企業と具体的に踏み込んでプロジェクトにしていきたいですし、プロジェクトにはならなくても、アイデアの塊として未来の人がそれを使えるようなものとして提示していくということをやっぱりやりたいなと思うんですね。

デザイナーは社会構想業だと思いますし、ヴィジョンというものが社会の中では重要です。僕は別に日本ラバーではないですが、日本は母国でこの国で生活をしているから、やっぱりこの国の未来が大事です。そういうことを具体的に提案できるようになりたいですね。色々なことに関わりながら、まだもう少し仕事をしていきたいですね。

原田:ありがとうございます。全然時間が足りず、本当はあと1時間くらいお話を聞きたいところではありますが、原さんの手前の話を色々伺うことができました。最後に、原さんからお知らせや告知があればお願いします。

原:4月から始まる大阪万博では、BLUE OCEAN DOMEにぜひ来ていただきたいですね。そこで皆さんに提供できる体験は、こういう装置がないとお見せできないものですので、ぜひ見ていただきたいです。

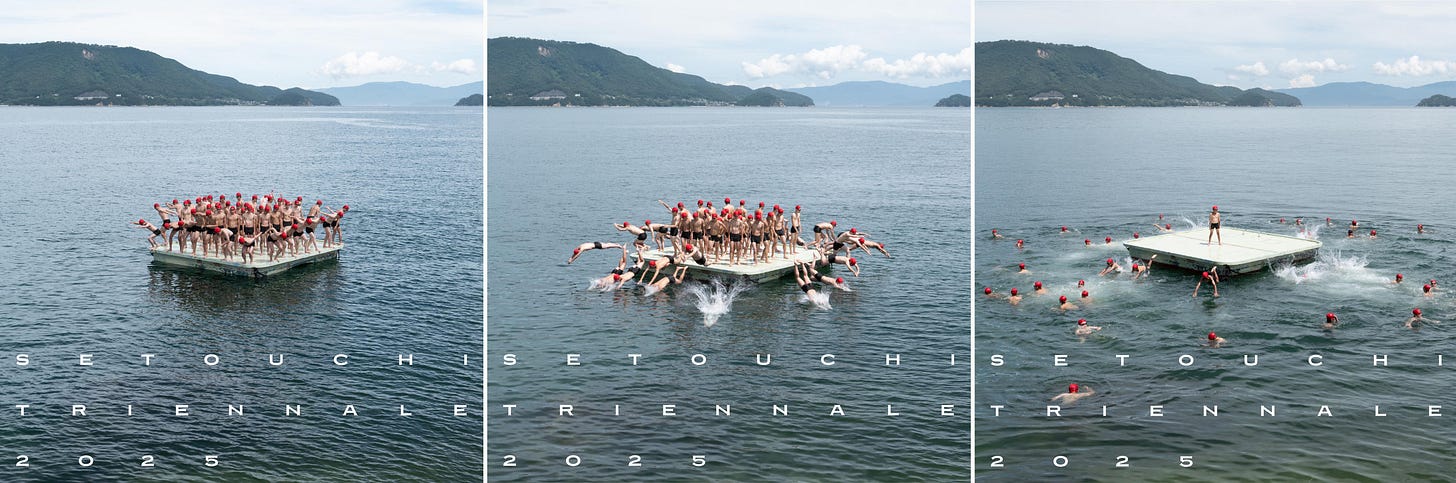

それから、瀬戸内国際芸術祭も始まります。こちらのポスターも可愛いものになっていますので、ぜひ瀬戸内の方にも来ていただきたいですね。

原田:大阪・関西万博は4月13日から、瀬戸内国際芸術祭が4月18日からになります。

山田:瀬戸内は春会期が始まりますね。

原田:そうですね。色々楽しみにしたいと思います。 原さん、今日はここまでどうもありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

原: ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae