イメージとモノを統合し、視覚言語化するデザイン | 田中義久さん〈1/4〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。今週からの新ゲストは、グラフィックデザイナーの田中義久さん。初回では、Nerholとしてアート活動も行う田中さんに、イメージとモノを往還するものづくりについて聞きました。

Nerholの最新個展が開催中

原田:今週からまた新たなゲストの方をお呼びしています。先週まではA-POC ABLE ISSEY MIYAKEの宮前義之さんにご出演いただき、4回にわたってお届けしましたが、同じISSEY MIYAKE関連のアートディレクションやインスタレーションのデザインを手がけられている方が、今週からのゲストになります。

グラフィックデザイナーで美術家の田中義久さんです。田中さん、お願いします。

田中:はい、よろしくお願いします。

山田:よろしくお願いします。

原田:ここから田中義久さんのお話を4回にわたってお届けしていきますが、まずは簡単に田中義久さんのプロフィールをご紹介させていただきます。

田中義久さんは1980年、静岡県のお生まれです。2004年、武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科を卒業後、グラフィックデザイナーとして活動し、現在はデザインオフィス・centre inc.の代表を務めています。作品集を中心としたブックデザイン、文化施設や店舗のサイン計画、展覧会や芸術祭におけるポスターやカタログなど、紙媒体を基軸とした制作を行っています。

これまでの仕事には、東京都写真美術館のVI計画、TOKYO ART BOOK FAIR、竹尾ペーパーショー、ブックショップ「POST」、第58回ヴェネチア·ビエンナーレ国際美術展 日本館、ISSEY MIYAKEのアートディレクションなどがあります。主な受賞歴として、JAGDA新人賞、JAGDA賞、Red Dot Award、CS Design Awardなどがあります。

また、2007年に彫刻家の飯田竜太さんと結成したアーティストデュオ「Nerhol」としても活動し、写真と彫刻を往還する独自の作品を国内外で発表されています。

そんな田中さんと、今週から4回にわたってお話をしていきたいと思います。

田中:よろしくお願いします。

▼Apple Podcast

https://apple.co/4mVmHCN

▼Spotify

▼News

先週まで4回にわたって配信してきたA-POC ABLE ISSEY MIYAKE・宮前義之さんのシリーズを振り返るダイジェスト記事をnoteに公開しました。こちらもぜひご覧ください!

↓続きもテキストで読む

原田:1回目の今日は、プロフィールでもご紹介したように、グラフィックデザイナーでありながら、Nerholとして彫刻家の飯田さんとアーティスト活動もされている田中さんに、イメージとモノを行き来するものづくりというテーマでお話を伺っていきたいと思います。

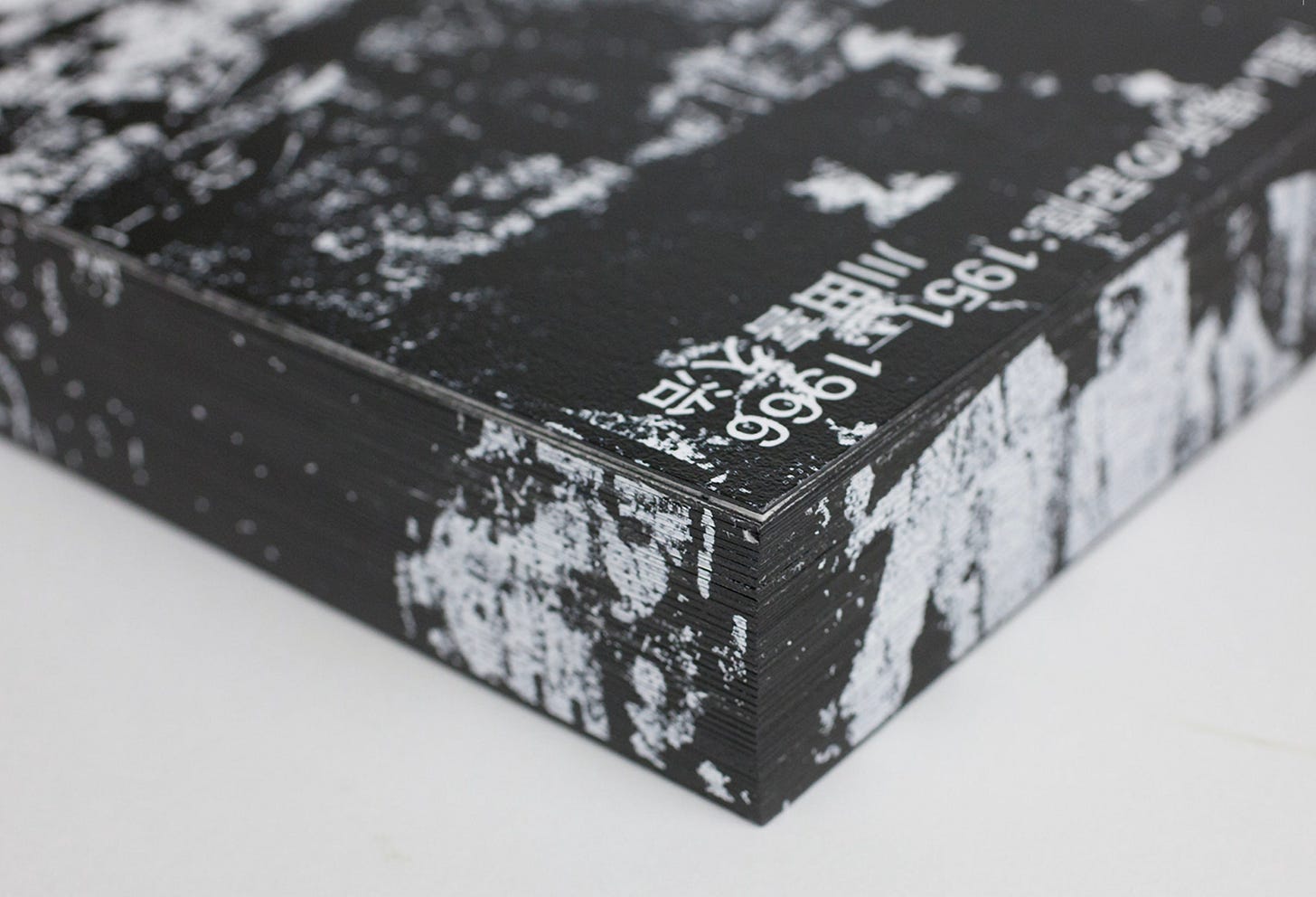

いつもと違って最初にお知らせをすると、現在、Nerholの最新の個展『種蒔きと烏』が埼玉県立近代美術館で開催中です。先日、僕は行ってきたのですが、会期が10月13日までとなっています。普段は4回目の最後にお知らせをしているのですが、そのタイミングでは会期が終了してしまうので、この段階でお知らせさせていただきました。簡単に、この展覧会について田中さんからご紹介いただけますか。

田中:ありがとうございます。Nerholは2007年に始めて、今年で18年目になります。ちょうど昨年、千葉市美術館で回顧展とまでは言いませんが、そのような展示を行った上で、今回はこの1年間で制作した新作をメインとした展覧会になっています。いわば現在地と言いますか、もちろん過去の活動も踏まえつつ、展覧会全体でひとつのストーリーを物語るような、そうした展示方法になっています。

山田:僕はまだ展覧会に行けていないのですが、リリースを読むと、作品数は80点あるということですよね。その中には2023年のものも含まれているのですが、基本的には千葉の展覧会以降に制作されたものがほとんどを占めているわけですよね。1年間で美術館を埋めるというのは、アーティストとしての力量がなければなかなかできないことだなと。

原田:しかも、デザイナーとしての仕事もしているわけですからね(笑)。そこは本当に凄いなと思います。

山田:先ほどプロフィールで紹介されたお仕事は、たしかに僕も認識しているのですが、一方で気になった本などを見ると、グラフィックデザインのクレジットに田中さんの名前が入っていたりする。先ほど挙げられたようなお仕事は、ある意味でマスに伝わりやすい代表的なものだと思いますが、日常的に僕も仕事柄いろんな資料を読む中で「これも田中さんの仕事だな」と気づくことが結構あるんです。わかりやすく表に出ないような仕事なども含めて、凄く多面性のある方だという印象を持っています。

グラフィックデザインの物質性

原田:今回のテーマの話に戻すと、Nerholの作品自体はデザインではなく、やはりアートだと思います。ただ、紙という素材を扱っていることなどはグラフィックデザインとも密接に関係していますし、田中さんが手掛けるグラフィックデザインというのは、ブックデザインなども含めて非常に物質的というか、素材との向き合いだったり、印刷の技術を駆使したものが多いですよね。

Nerholとしての活動も、グラフィックデザイナーとしての活動も、どちらも視覚的なイメージと物質感を持ったモノを行き来するということが一貫したテーマとしてあるように思っています。田中さんもどこかで「ビジュアリティ」と「マテリアリティ」、視覚性と物質性という言葉を使われていて、その辺については自覚があるのではないかと感じています。今日はそのあたりを中心に色々伺っていきたいと思います。

キャリア的な話になるのですが、現在はグラフィックデザインのお仕事をされている田中さんは、もともと武蔵野美術大学で空間デザインを学ばれていて、グラフィックではないんですよね。

田中:そうですね。ただ、もともとグラフィックデザイナーにはなりたかったんですよ。それで浪人もしているんです。浪人中も平面系の制作をしていたのですが、全国模試のようなものが半年に一度くらいあって、平面系の試験を受けるとあまり良い結果がいつも出なくて。翻って立体系の試験を受けると、やったこともないのにいつも凄く良い評価が出るんです。本当に受験者200人の中で1位や2位になるようなレベルで評価されていました。その結果、予備校の先生たちから「立体系を受けた方がいいんじゃないか」と言われるようになって、一応受けたら受かってしまった、という流れなんです。だから、浪人した意味があったのかなという感じなんですけど(笑)。

原田:もともと、どうしてグラフィックをやりたかったのですか?

田中:基本的に私は絵画をやりたかったんですよ。小さい頃から風景など絵を描くのが好きで、小学生くらいの時点でもう画家になりたいというモードに入っていました。ところが、親に「それでは食べていけない」と止められて。よくある話だと思うんですけど、どうにかしてそこにすがりつけないかと考えていた時に、グラフィックデザインという分野があることを知ったんです。そこからデザインにどんどん興味を持つようになっていきました。

そういう目線で捉えると、例えば道路の真ん中に白線を引くだけで、人の往来が左右に分かれるというような視覚的な原理が面白く思えてきたんです。そういったことを伝えるための手段として、色々試してみたいという感覚になって、だんだんそっちにシフトしていったという感じですね。

原田:グラフィックデザインというのは本来、紙や印刷といった物質性や身体性を伴うデザインだと思います。とはいえ、いまはデザインの対象がどんどんオンスクリーンに移っていて、その要素がなくなりつつある状況もあるのかなと思います。そうな考えると、田中さんの手掛けているグラフィックデザインは、本来伴っていた物質性をより際立たせているようにも感じます。

田中:もちろん、情報を伝達する媒体としてデジタルには大きな価値があると思いますし、潜在的な可能性も凄くあると思っています。むしろ、これまで紙媒体が主流だったのは偶然だったのではないか、という感覚すらあるんです。

そもそも紙媒体を情報伝達の技術として扱わざるを得なかったのは、人間の限界というか、知識の範囲だっただけなのではないかと。そう考えると、いまはそれよりも有用な手段が生まれてきている中で、改めて紙本来の可能性に立ち戻ることができるというような意識でもあるんです。

山田:活版印刷以降、紙に定着させられてきた役割が、ここに来てもう少し自由に、紙本来のあり方に戻れるようになってきているんですね。

田中:そうですね。むしろいまは凄く自由で、あらゆる可能性を感じられるという気持ちでもあります。例えば、竹尾ペーパーショーのディレクションを担当した時も、旧態依然とした紙の使われ方を提示するのではなく、いまだからこそ見出せる紙の有用性を探す体験にしたいと考えました。紙が物質であることに、より責任を持って取り組むような感覚でした。

同じ紙、同じ本というメディアであっても、20年前のメディアとしての紙とは違うんですよね。わかりやすく、「紙のポスターはもう必要ないのではないか」という話だったらいいのですが、既存のメディアとして普通に残っているものも、その存在意義は常に変化しているし、グラフィックデザインがアウトプットされる環境も、数十年経てばまったく違う場所になるのは当然で、それ自体を忘却しているだけなんですよね。だからこそ、いまここでどういう形に落とし込むのか、グラフィックデザインとして正しいのかを考える目や経験値は、非常にデザイナーの力量を左右するのではないかと思います。

紙の潜在的な可能性をどれだけ押し広げられるか、その役割を担っていきたいと思っています。同時に、紙には軽やかさというか、そんなに強度を持たない部分もあります。屋外に設置する建築物のサインなどになると、どうしても別の素材が必要になってきます。グラフィックというものを通じて、視覚的に伝える文字や要素は屋内外を問わずさまざまなところに存在するわけで、それに見合った素材を見つけるためにアンテナを張っていますし、自分で試し、触って使ってみることをよくしています。

それに関連するところだと、グラフィックデザイン事務所のあり方はいま凄く細分化されていて、フリーランスで活動する方もいれば、事務所を小さめにまとめている場合も多い。オンスクリーンが中心になるとなおさら場所に固定されない働き方も可能になりますよね。でも私は、どちらかというとどんどん拡大しているというか(笑)。

原田:いま僕らが収録しているこの場所は、もともと倉庫なんですかね? 相当大きな場所ですね(笑)。

田中:やっぱりモノを置いて、私だけじゃなくスタッフも含めてガンガンつくったり壊したりしています。そういうふうに身体的に色んなモノを扱って鍛錬していくことで、素材の良さや可能性を見出していく。そうしたことは普段から常にしていたいなと思っていますね。

視覚言語が包摂するもの

山田:僕は東京都写真美術館の和文フォントを最初に見た時に、「えっ、これでいいの?」と正直思ったんですよ。でも、実際に美術館に行った時に「ああ、なるほど」と思いました。建築とフォントというか、グラフィックが合体した瞬間にようやく意味が伝わってきたんです。最初のリリースなどでは、データというか白い背景にポンと文字が乗っているだけなので、ニュートラル過ぎてビックリしたんです(笑)。

田中:写真美術館のロゴマークやサイン計画をリニューアルした理由は、やはり20年以上が経過したことにあります。ちょうどいま30周年ですが、もしオープン当時のロゴがそのまま素晴らしいということであれば、変わる必要はなかったわけです。変える理由がさまざまに現れてきた段階で、長期間にわたって存在し得るものとは何かを検証する必要があったんです。

グラフィックデザインというのは、媒体やアウトプットされる成果物によるとは思うのですが、うちの場合は数年単位ではなく、何十年、さらには目指せ何百年という感覚でデザインを捉えようとしています。特に美術館のような場所は、最低でも百年単位で作品を収蔵していくし、パブリックな場として存在し続けてほしいところがある。だからこそ、それにふさわしいロゴマークは、企業やブランドのロゴとは違う言語で存在すべきだよなと思うんです。

原田:田中さんの仕事はブックデザインが一番認知されていると思いますが、そのブックデザインもエディトリアルデザインというよりは、どこかプロダクトデザイン的な感覚があるように感じています。それはそれでとても良いなと思いながらいつも拝見しているのですが、一方で、サインの仕事ももっと見てみたいと強く思っていて。さきほどの山田さんの話を聞いていても、やはり物質感を伴って建築と一体になったときに初めて生きてくるような仕事をされている印象があるので、サインの仕事をもっと拝見したいと感じています。

田中:それは自分としても関心のある領域ですね。

山田:田中さんの作品は凄く空間的だなという印象があります。情報が凄く濃密でレイヤーが細かく重なっている時もあれば、意図的に抑えている時もあるのかなと。そのあたりも空間の奥行きにつながっているというのが個人的な解釈です。

原田:冒頭でも少し話したかもしれませんが、そこにこの先のグラフィックデザインのひとつの可能性があるのではないかという気もしています。メディア環境の影響もあって、グラフィックデザインがイメージの方にどんどん寄っていっている状況がありますが、それだけでやっていくと「視覚伝達」はできるかもしれないけれど、グラフィックデザインは視覚伝達以外のことも伝え得るものだと思うんです。

そう考えると、今回のテーマに戻りますが、物質性を伴うことも含めて、イメージではない側に目を向けていくことが、グラフィックデザインが次のステージに進む上で重要な観点になるのではないかと思います。

そういう意味で、グラフィックデザインのこの先や、現状の限界みたいなものについて、田中さんご自身がどう考えているのかをぜひ聞いてみたいと思っていました。

田中:やっぱり人の認知というのは、最優先で視覚的なものが来ると思うんです。視覚言語を使うと分かりやすくなるというのがあるなと。ただ、それを誤読しちゃいけないというか、感覚によって蓄積されている経験に頼っている部分もあるのではないかと思っています。

例えば、梅干しを見たら酸っぱそうに感じるのは、視覚的に見ているから想像できるけど、結局酸っぱいものを食べた経験がそれを補っていくわけじゃないですか、他の五感。そういうものが統合されて見えているわけで、その出発点が視覚だと考えています。だから単純に「ビジュアルをつくる」ということを、そこに映っているだけのものとして捉えていない節はありますね。

そこに置かれる場所の空間性だったり、そのもの自体が持つ潜在的な理由や知識、知見といったものを踏まえた上で視覚言語化する必要がある。そう考えると、平面的であること自体にあまり意味はないというか、平面的に捉えるか立体的に捉えるかは見る人の目線によるだけという感覚があるんですよね。

ちょっと面白い話で、さっき山田さんが「本を見ていると私の名前が入っていることが多い」と言ってくださいましたが、例えば本屋さんで本を見る時のことを考えると、本屋さんには万単位の本がありますよね。もちろん平置きされているもの、本棚に入っているもの、特集が組まれているものなど、本の置かれ方にはヒエラルキーがありますが、それでも何万種類の中から自分が興味を持つものを手に取るわけですよね。何万分の一のベストみたいなものを何かしらの形で選んでいるわけですよね。

それを視覚的な目線だけで捉えるのは不可能だと思います。でも、実際には手に取って、たまに「不思議と取るもの取るものに田中と書かれている」と言ってくださる方がいらしたりするんです。それはおそらく、そこに空気的に存在している何かを捉えているのだと思うんです。物質的な表れや色、素材など、視覚から入ってくる素材感などが統合された理由として働いているのではないかと。

だから自分の中では、もはやプロダクト的というより建築的、ランドスケープ的に捉えている部分があるんです。その上で本を開いた時のページネーションやレイアウトには、時間軸や触覚と色々伴ってくると思うのですが、そういう要素も存在しているというか。そうしたものがうまくクライアントや目的にフィットすると、人がそれを自然に認知する感覚につながっていくのだと思います。

原田:凄く面白いなと思いました。いまグラフィックデザインやビジュアルデザインの話になると、そこが抜け落ちがちな気がします。例えば、「書店で目を引くように」という話になった時に、素材感や佇まいといった要素は無視され、「いかに人のアテンションを引くか」という話になりがちです。そうなるとマテリアルではなく、イメージの話になるんです。

それはリアルな空間でもスクリーン上のデザインでも同じで、人の目を引くという方向に行くと、イメージを操作して、人を誘導したりコントロールするような方向になりがちです。それもひとつの手法としてはあると思いますが、グラフィックデザインは本来、素材や紙、技術的な側面も含めて捉えるべきものだと思います。そうでないと、単純に広告的なイメージの操作になってしまい、グラフィックデザインが文化として衰退してしまう可能性がある。そういう意味でも、いまのお話は凄く面白いなと思って聞いていました。

Nerholの活動が与える影響

原田:今回のテーマである「モノとイメージの往還」というところでお話を伺う中で、どうしても聞かなければいけないと思うのが、Nerholとしての活動がデザイナーとしての田中さんにどういう影響を与えているのかという点です。そのあたりもぜひお聞きしたいと思います。

田中:そうですね。紙媒体を扱うグラフィックデザイナーとしての自分と、紙を支持体として活動しているNerholは、どうしても素材の一致という点で関連してくる部分があります。同時に、美術的な文脈がどんどん蓄積されていくので、デザインとの往還はあるとは思います。

具体的には作品集をつくる時に、作家の話を同時代的に理解できてしまうので、その作家性がどこから生まれているのかという点に深く入り込みながら会話ができる。ほとんどの本づくりにおいて、まず作家と会ってしっかり話をして、その会話の中から紡ぎ出していく部分が大きいんでよね。そういう意味では、非常に複雑な要素が絡み合っていて、切っても切り離せない関係だと思います。

原田:イメージとモノという視点だけでなく、アートそのものへの理解や向き合い方という点でも、デザイナーとしての田中さんにさまざまな影響があるということですね。

田中:そうですね。

原田:どちらか一方に絞ろうと考えたことは、これまでになかったのですか?

田中:ないんですよね。

原田:デザイナーからアーティストに転身したという話はよく聞きますけど、田中さんのように並行して、しかもどちらかに偏ることなく活動されている方はあまりいないのかなと。

田中:そうですね。例えば、「アート」と「デザイン」という二項対立で考えると、両者の接点はいま乖離してしまっているので、片方に集約した方がシンプルで、分かりやすさにつながることは多いとは思います。でも、自分の場合はジャンルを隔てて考えるというより、探求したいものが両方に詰まっているという感覚の方が大きいので、どちらかを取るかという話にはなかなかならないんですよね。

原田:むしろ両方に軸足があったり、視点を持てることで、それぞれに良い影響があるというか。

田中:自分に関してはそうかもしれないですね。

原田:今日は、田中義久さんのデザイナーとしての活動、Nerholとしての活動どちらにも重要な「イメージとモノを往還するものづくり」というテーマでお話を伺ってきました。次回もこのテーマと地続きになりますが、さまざまな思考やコンセプトをモノに落とし込むための技術や素材、クラフトといった点をテーマにお話を伺いたいと思います。

今日はどちらかというと、モノとイメージを行き来するものづくりの考え方や問題意識についてお聞きしましたが、次回はそれをどう実践し、どう実装しているのかという話を聞ければと思っています。では田中さん、今日はここまでありがとうございました。

田中:ありがとうございました

山田:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae