日本の美大生は絵が上手すぎ!? 私たちがオランダで学んだこと | 岡﨑真理子さん × 本多沙映さん〈1/5〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。今週からの新ゲストは、グラフィックデザイナーの岡﨑真理子さんとデザイナー/アーティストの本多沙映さん。初回は、2人の共通項であるオランダ留学の経験についてお話し頂きました。

共通点を持つ2人のデザイナー

原田:先週まで、TAKT PROJECTの吉泉 聡さんをお迎えして、全4回にわたってお届けしてきました。先月は『Web Designing』との共同企画の月でもあったので、映像作家/ツール開発者の橋本 麦さんにもご登場いただいて、こちらは前後編にわたってお話を伺いました。

最近、毎日フォロワー数をチェックしているんですが(笑)……Apple PodcastとSpotify、いま何人くらいになっていると思いますか?

山田:ちょっと前に聞いた気がするのですが、……わからないです(笑)。どのくらいですか?

原田:今日収録している6月前半の時点で、もうすぐ3500人になります。結構多くの方に聴いていただいていて、ありがたいですよね。

山田:最近は会う人会う人に、「聴いてますよ」と言っていただけるので、凄いなと思っています(笑)。

原田:「継続は力なり」じゃないですが(笑)、いま1日10~20人ぐらいずつフォロワーが増えていて。ちなみに、最近「今日はフォロワー数何人増えた」とChatGPTに報告しているんですけど、「この伸び率は全番組のうち上位◯%です」とか教えてくれるんですよ(笑)。本当かどうかはさておき結構うれしいですよね。

山田:いよいよ日本でもポッドキャストが根付いてきた感じがしますよね。

原田:そうかもしれないですね。 改めて聴いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。

さて、今日からまた新しいシリーズが始まります。今回はこれまでにない形式でゲストにおふたりをお迎えしています。

山田:ちょっと特別篇という感じですね。

原田:そうですね。今日お招きしているのは、グラフィックデザイナーの岡﨑真理子さんと、デザイナー/アーティストの本多紗江さんです。岡﨑さん、本多さん、よろしくお願いします。

本多:お願いします。

岡﨑:よろしくお願いします。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

▼News

先週まで4回にわたって配信してきたTAKT PROJECT・吉泉 聡さんのシリーズを振り返るダイジェスト記事をnoteに公開しました。こちらもぜひご覧ください!

↓続きもテキストで読む

原田:はい。岡﨑さんは、以前に長嶋りかこさんの事務所にいらっしゃったことがあって、長嶋さんは『デザインの手前』にも何度かご出演いただいています。本多さんも、『デザインの手前』の2回目にご登場いただいたwe+と一緒にお仕事をされていた時期がありますよね。そういう意味でも、ちょっとゆかりのある方々かなと勝手に思っています(笑)。実は、このおふたりにはもうひとつ共通点がありまして――。

山田: ふたりとも、オランダのアムステルダムにあるヘリット・リートフェルト・アカデミーのご出身なんですよね。

原田:学科や時期は重なっていなかったんでしたっけ?

本多:ちょうど真理子さんが卒業された年に、私が入学したんです。入れ違いですね。

岡﨑:学科も別で、私はグラフィックデザイン学科でした。

本多:私はジュエリー学科にいました。

山田:今回は、学校でどんなことを学んでこられたかというところも含めて、お話を伺えたらと思っています。おふたりとも表現の幅がまったく異なるので、同じ学校とはいえ色々と違いがありそうですし、そのあたりもお聞きできたらなと思っています。

原田:まずは岡﨑さんと本多さん、それぞれのプロフィールをご紹介させていただきます。まずは、岡﨑さんのプロフィールです。

岡﨑真理子さんは1984年生まれ、東京都出身のグラフィックデザイナーです。 慶應義塾大学SFCで建築を学んだ後、オランダ・アムステルダムのヘリット・リートフェルト・アカデミーでグラフィックデザインを学ばれました。 帰国後は、neucitora、villageでの実務経験を経て、2018年にフリーランスとなり、2022年にはグラフィックデザインスタジオ「REFLECTA Inc.」を設立されました。

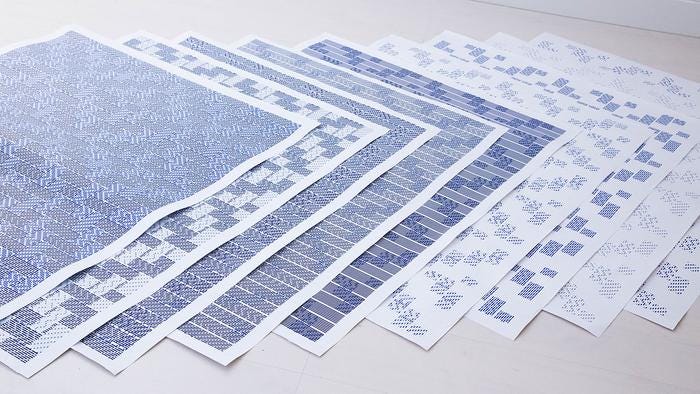

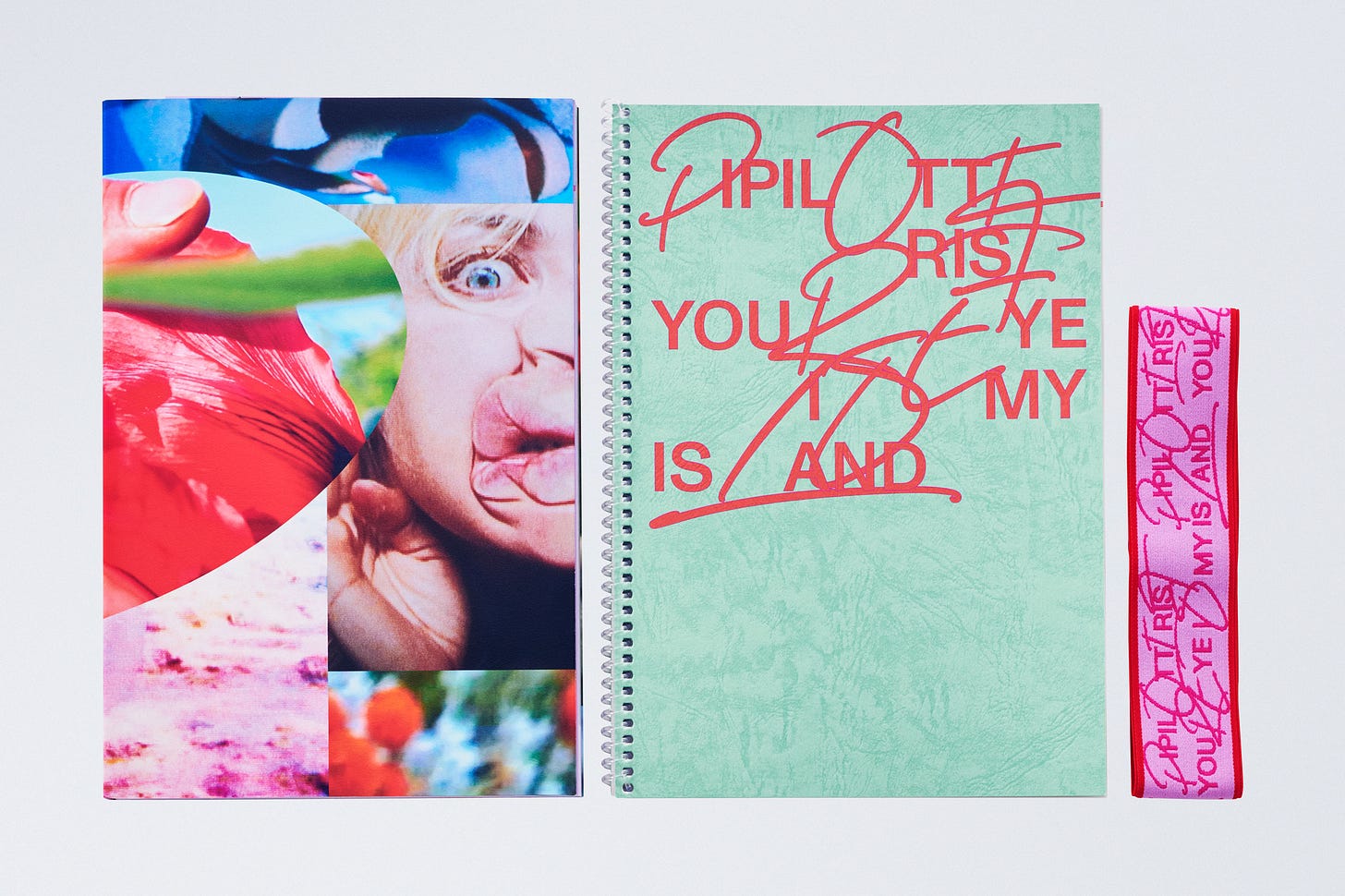

観察とコンセプチュアルな思考に基づいた、編集的かつ構造的なデザインを探求し、現代美術、パフォーミングアーツ、建築、ファッションなどの文化領域を中心に、展覧会やイベントなどの総合的なグラフィックデザイン、ブックデザイン、サイン計画、広告ビジュアル、ロゴ、ウェブデザインなど、国内外で多岐にわたる活動を展開されています。

原田:続いて、本多さんのプロフィールです。

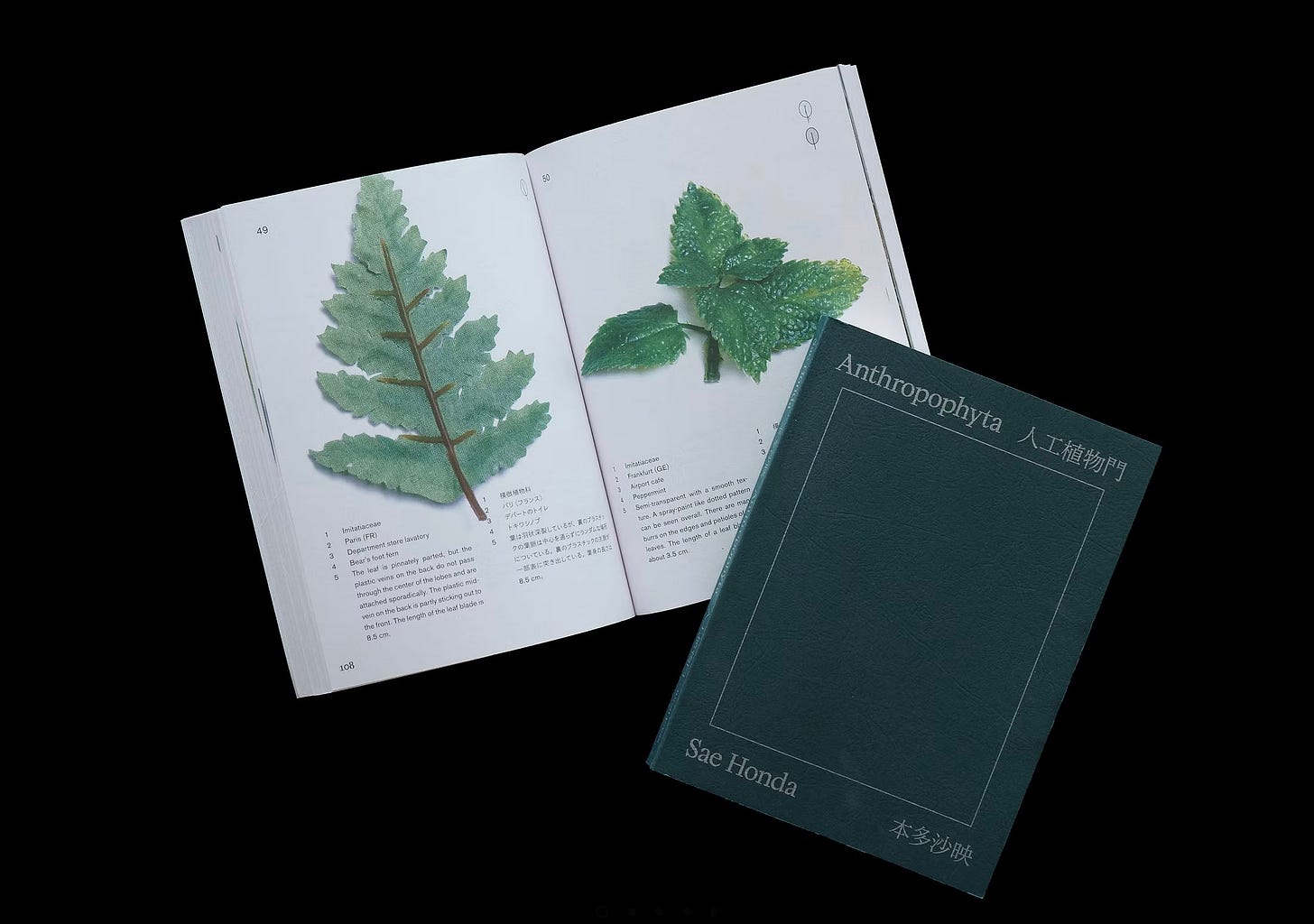

本多沙映さんは1987年生まれ、千葉県出身のデザイナー/アーティストです。 2010年に武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科を卒業後、2013年からオランダ・アムステルダムのヘリット・リートフェルト・アカデミーのジュエリー学科で学ばれました。 2021年にオランダから日本へ拠点を移し、自主的なプロジェクトを国内外で発表するほか、企業や教育・研究機関などとのクライアントともに多様なプロジェクトに取り組んでいます。

アート、デザイン、クラフトの領域を自由に横断しながら、独自の観察眼と実践的なリサーチを通じて、モノや素材の背景に隠れた物語をすくい上げ、新たな価値を形にされています。作品はアムステルダム市立美術館、アムステルダム国立美術館、アーネム博物館に永久所蔵されており、現在は武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科木工専攻で非常勤講師を務めていらっしゃいます。

今回はそんな岡﨑さんと本多さんをお迎えして、色々とお話を伺っていければと思っています。

なぜオランダだったのか?

原田:1回目となる今回は、先ほどもお話に出たヘリット・リートフェルト・アカデミーという共通項がありますので、オランダでデザインを学ばれた経験や、主に日本に戻られるまでのお話をお聞きしていけたらと思っています。

岡﨑さんは先ほどもあったように、オランダでグラフィックデザインを学ばれていて、本多さんはジュエリーを学ばれていました。それぞれ現在活動されている領域はまったく異なると思うのですが、プロフィールでもご紹介したように、岡﨑さんはもともと建築を学ばれてからグラフィックへと進まれ、本多さんはアートやデザイン、クラフトなど、領域を行き来するような実践をされているという印象があります。少し雑なまとめ方かもしれませんが、おふたりには領域を越えていくような実践や視点が共通しているのではないかなと。

もしかすると、そういった領域横断的な実践や考え方は、オランダでの学びと何らかの関係があるのかということも含めて聞いていきたいなと思っています。まずはなぜオランダだったのかというところからお聞かせいただけますか?

岡﨑:私は、もともと慶應義塾大学のSFCに通っていたのですが、そこでは一応建築を専攻していました。ただ、SFCは学科がなく、学部という大きな枠の中でさまざまなジャンルの授業を自分で組み立ててカリキュラムをつくっていくスタイルなんですね。その中で建築の授業を多く取っていたというくらいの感じなので、本格的に建築を学ばれている方から見ればかじった程度だと思います(笑)。でも一応、卒業設計も建築でやりました。ただ、その卒業制作を通して、自分には建築は向いていないかもと思ったんです。大してやっていたわけでもないのにそう思ったというのもあるのですが……(笑)。

私はアイデアやコンセプトを考えるところが好きだったのですが、それを形にするプロセスでは法律や構造といった制約が非常に多くて。その時にもう少しクイックに形にできるグラフィックデザインというものがあると頭に浮かびました。卒業後に色々なデザイン事務所に行ってみようとしてトライアルを受けてみたり、インターンのようなことをしていた時に、たまたまデザイン・アカデミー・アイントホーフェン出身の方と出会いました。その方からオランダのデザインの話を聞いて、コンセプチュアルなデザインをしっかり学べそうだということがわかって。グラフィックデザインを学ぶなら、リートフェルト・アカデミーが良いと言われて、ピンポイントでそこに行こうと決めました。

原田:本多さんはなぜオランダに行かれたのでしょうか?

本多:いまお話を聞いていて、ちょっと似ているところがあるなと思いました。私は武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科の木工専攻で学んでいて、いまはその学科で教えてもいるのですが、当時は本当にトントン、タンカンと家具をつくっていました。図面を引いて、カンナで製材して切り出してというような、いまの自分からは想像がつかないようなものづくりをしていました。大学在学中から留学には興味があって、交換留学の制度もあったので、フィンランド留学を希望して応募したのですが、落ちてしまって。留学はしたいけど交換留学じゃないと費用もかかるし、どうしようかなと。それに木工や家具をこのまま続けていくことが自分にとって本当にやりたいことなのかまだわからなくて。そしたら一度働いて、「これだ」というものを見つけてから海外に出ようと。

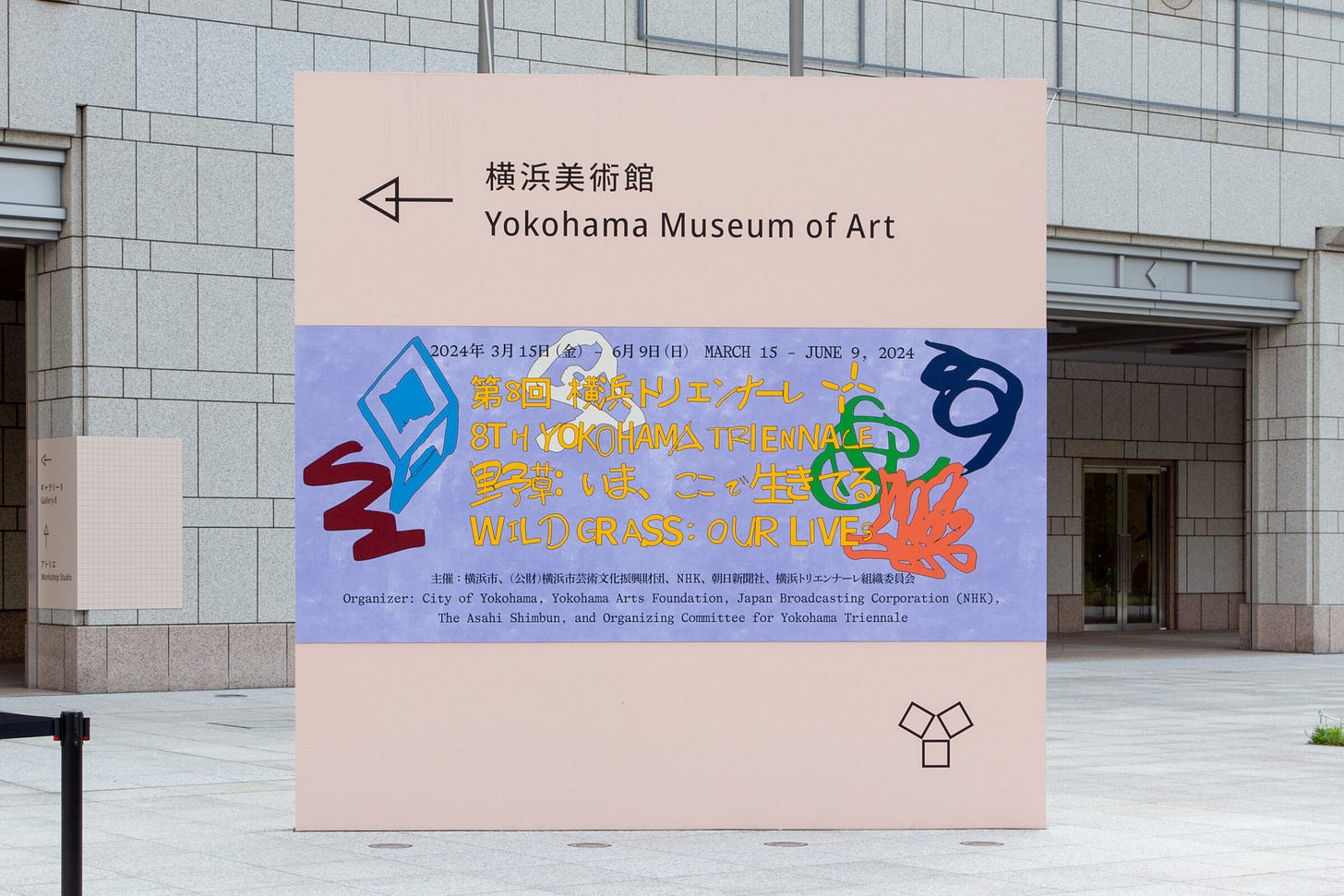

卒業後はイデーという会社に入社したのですが、家具だけでなくジュエリーも取り扱っていて、私はショップでジュエリーを担当するようになりました。そうした中で、ドゥポワソンという恵比寿にあるギャラリーとのやりとりが増えてきて、そこはドローグの支店の眼の前にあるギャラリーなのですが、そこに展示を見に行くことが増えてくる中で、家具とはちがった素材へのアプローチというか、ある意味機能性がないものに、素材をどうキュレーションしていくのかというところが面白い世界だなと。そこからコンテンポラリー・ジュエリーの世界に興味を持つようになり、調べていくうちにオランダがこの分野で注目されていることを知って、リートフェルト・アカデミー出身のアーティストに面白い人が多いこともわかってきました。アムステルダムにはジュエリー専門のギャラリーも多く、英語でコミュニケーションできるということもあって、私もリートフェルト一本に絞って現地に行って大学を見学したり、卒業制作を見たりする中で、凄く開けた感じでデパートメントの垣根もわからないような雰囲気に惹かれました。ジュエリー学科の卒業制作なのにジュエリーじゃないものがたくさんあったり、グラフィック学科なのに「これは何だろう?」というよくわからない作品が並んでいたりするところが面白くて、入学を決めました。

原田:おふたりともオランダに行かれた時点では、「自分はこれを学びたい」というのがある程度明確になっていたということですよね。岡﨑さんはSFCで、建築やメディアアート、グラフィックなど、色んな領域をつまみ食いする中で最終的にグラフィックかなという方向性が見えてきたというお話でした。一方で本多さんは美大出身ということもあって、もう少し縦割りというか、領域がはっきり分かれている環境の中で学ばれていたわけですが、在学中には自分にとって何がしっくりくるのか、なかなか明確に見えなかったところもあったのかなと。むしろ、一度外に出たからこそ、自分が打ち込めるものが見つかったという部分もあるのかなと。

本多:それはあるかもしれません。やっぱり学生の時は目の前のことしか見えていなくて、その中にももちろん面白さは感じていたんですけど、大学にはあれだけ多くの学科があるにもかかわらず、実際には他の世界をそれほど感じることができなかったんですよね。外に出て初めて、こんな世界もあるんだと気づくことが多くありました。

原田:そういう意味では、リートフェルトの卒業制作のお話にあったように、色んなジャンルをまたいでいるようなスタイルは、日本の美大とはそもそも違うのかもしれないなと。

本多:それはだいぶ違う気がします。設備の使い方ひとつ取っても全然違っていて、日本の美大ではたとえば木工だったら木工の機械しか使えなかったりしますけど、リートフェルトではジュエリー科に所属していても、セラミックをやりたければセラミックのスタジオに行けるし、テキスタイルをやりたければその施設に行ける。そこで先生にアドバイスをもらいながら進めることができるんです。

岡﨑:私もテキスタイルのスタジオで織物をさせてもらったことがある(笑)。

本多:みんなが学科を越えて行き来していて、色んな先生と仲良くなったりしながら、やりたいことに応じて場所や手法を選べる。そういう学び方がリートフェルトではできました。

山田:日本の大学の仕組みだと、学生側に強い主体性がないと、別の学科の先生のところに飛び込んでワークショップを使わせてほしいと言ったりするのは難しいところがあるかもしれませんね。もちろん、言えば受け入れてくれると思いますが、20歳そこそこの学生がいきなりそこまで能動的に動けるかというと、やっぱり人を選ぶところはあるように思います。

本多:そうですね。リートフェルトではそれがもう文化として根付いていたのでやりやすかったです。

岡﨑:普通のことみたいな。

日本の美大生は絵が上手い!?

原田:岡﨑さんはSFCでは自分でカリキュラムを組んでいくようなスタイルも含めて、主体的に学ぶという点では、ある意味す凄く特殊な環境だったと思います。そもそも美大でもないですしね。

ちょうどこの収録の前にも少し話していたんですが、日本でグラフィックデザインを学ぶ人は、「絵が上手い」という話が出ていてそれも特徴的だなと。

岡﨑:そうですね。リートフェルトは、ヨーロッパを中心に色んな国の学生が集まっていて、だいたい各国から1人か2人くらいずつの割合で、いろんな国籍の学生が混ざっていたんですけど、大体みんな絵が描けないかな(笑)。フランス人には絵が上手な人がいて、フランスはおそらくそういう絵を描く訓練があるのかもしれない。あとは、初めて美大に入ったという人もいれば、他の学校を出てから編入してきたという人も結構多かったので、それぞれが母国で学んできたことをベースに自分の制作に取り組んでいました。その時に絵を使って表現しようと考える人は少なかったかもしれないですね。でも、絵が描けるのはいいなぁとは思います(笑)。

本多:(笑)。

原田:そうですよね。岡﨑さんSFCで専門的に美術を学んだわけではないですもんね。

岡﨑:そうなんです。ちゃんと絵の勉強をしたことが一度もないんです。日本でグラフィックデザインをやっていると、みんな本当に絵が上手なんですよ。それを使っている方も多くて。絵をそのまま使うというよりは、造形というか、イメージメイキングをされている方が多くて。それは自分にはできないなと思うので、違うアプローチでやってみようというところから、いまのやり方を編み出すようになったのかなと。

原田:本多さんは、日本の美大にいた時にそういった造形力を磨くということに関しては、かなりやってきたわけですよね?

本多:でも、私もそんなにデッサンが上手ではなかったですし、手先もそんなに器用じゃなかったんです。美大に入るまでのトレーニングはしていたので、まったくやっていない人とは違うかもしれないですけど、別に得意な方ではなかった。ただ、リートフェルトに行ってからは、ついついつくり込んでしまう癖があって、そうすると止められるんですよね(笑)。「他のこともやってみたら?」とか、「色々動かしてみなさい」と。

山田:たしかに、留学を経験された方にインタビューをすると、日本人は技術がありすぎるから、一度そこから自由になってみるというか、そのあたりに一度は向き合わされるという話はよく聞きます。絵が描けることの良さもあるけれど、逆に言えば、そこにとらわれずに考えるという発想もあって、両方に魅力があるのだと思います。

印象に残ったリートフェルトの授業

原田: おふたりそれぞれ特に印象に残っている授業や課題、日本との違いを感じた出来事などで、覚えていることはありますか?

本多:ジュエリー科は、私が入ったタイミングでヘッドの先生がジュエラーではなく、スカルプターになったんです。実際にジュエリーを制作している先生は、5人中1人だけでした。ヘッドの先生はキュレーターのようなこともされている方で、ジュエリーという概念そのものを一つずつ紐解いていくようなスタイルでした。ジュエリーの核に迫る前に、その周りにある事柄、たとえばアイデンティティのこととか、身をカモフラージュするというようなテーマなど色々なものがありました。1年が前期後期とわかれているのですが、各セメスターにテーマがひとつずつ与えられて、たしか一番最初のテーマは「アイデンティティ」だったと思います。そこでは、アイデンティティの操作などをテーマに活動しているようなアーティストの方が講師で来られたり、美容整形の外科医の先生が来てレクチャーをされたりしました。その先生は、どうやって顔を切開してどこを縫い合わせるのかを、服飾のパターンを解説するように話すんです。実際に手術の現場を見学に行くということもありました。「いま、これは何の時間?」みたいな(笑)。

正直それがジュエリーとどうつながるのかは誰にも説明できなかったと思います。でも、色んな角度からのインプットをもらって、それを使っても使わなくてもいいから、自分なりに思考を深めていくという感じでした。ちなみに私は、その美容整形の手術で失神してしまうという(笑)。

岡﨑:そうだよね。いきなり見たら怖いよね(笑)。

本多:そこで初めて血が苦手なことに気づいて(笑)。「何してるんだろう?」という時間が凄く長かったですね。

山田:オランダは国土のほとんどが海面より低くて、人工的に開発されてきた国なので、ヨーロッパの中でも結構変わった価値観を持っている国ですよね。日本人と対極的というか、歴史的な連続性から切り離されることにもそんなに抵抗がないというか。むしろ全然OKみたいな感じで。いまのお話もそうですけど、授業の中でそういった違いを感じることはありましたか?

岡﨑:歴史を学んでそこから積み上げていくみたいなことはあまりなかったかもしれないです。思想的なレベルでの歴史はあったかもしれないけど、たとえばグラフィックデザインの歴史を学んでから何かをつくるみたいな、そういう授業は全然なかったですね。もちろん、個人レベルで興味を持ってそういうことをやっている人はいたかもしれないけど、教育として組み込まれているという印象は私の記憶にはなかったかな。

本多:オランダは色々なものを合理的にコントロールしている印象があります。国土も凄く平坦だし、災害もそんなに起きないですし、日本とは違って人工的な自然も多い。どこか「コントロールできるぞ」というメンタリティがあるような気がしていて。言語化が凄く難しいんですけど。

デルフト焼きとか伝統的な工芸もあるにはあるんですけど、伝統やクラシックを守っていくという感じではなくて、色んな意味で前衛的なものが出やすい環境ではあるのかなと思います。

岡﨑:そうですよね。

原田:岡﨑さんは、授業で印象に残っているものはありますか?

岡﨑:ひとつ印象に残っているのは、2つのキーワードをランダムに組み合わせて言葉をつくり、その言葉をもとに何かをつくるという課題がありました。メディアは問わず、何をつくってもいいという内容でした。私は「LOSE LOOP」という組み合わせになって、その言葉からループがだんだん大きくなったり小さくなったりしていくようなビデオ作品をつくりました。

それから、グラフィックデザイン学科だけど、パフォーマンスをする授業もありました。「オランダフェスティバル」というパフォーマンスのフェスティバルがアムステルダムであって、そこに何人か学生が出るという流れで私も参加しました。無謀すぎる(笑)。それもよくわからないですけど、全然グラフィックと関係なさそうな授業もたくさんありました。

原田:本多さんと一緒で、「これ何の役に立つんだろう?」というような授業も多かったんですね。そういうことも含めて、いま振り返ってみてご自身にとってどんな経験になりましたか?

本多:何かテーマが与えられた時に、なるべくその核心に向かうのではなくて、まず一回そこから距離を取ってみるということを身につけたような気がしています。色んな角度で眺めてみて、そこから攻め込むじゃないですけど(笑)。どんどん離れていくということを勉強した気がします。本当によく分からないような授業もありましたけど(笑)、そういうものが後から点と点でつながっていく感覚があったんですよね。わけのわからないことをやりながら、それを分析する力が凄く養われたと思います。大真面目に馬鹿げたことをしながら、それを分析するみたいなことを勉強したので、色々離れたことをやってみて、それをつなげて大きな輪郭を描くみたいなことができる頭になってきたのかなと思います。

岡﨑:私が在籍していた時は、グラフィック学科の学部長がリンダ・ファン・ドゥールセンという方で、もう解散してしまったのですが、メーフィス&ファン・ドゥールセンというデュオのうちのひとりの女性だったんです。彼女たちがやっている仕事は、美術に関するアートブックだったり、すでに素材があってそれをどう編集して形にするかという広義のエディトリアル的な仕事なんです。他の先生たちもリンダの教え子だったりして、割と同じ系統の人が多くてアートブックをつくっている人や、自分自身もアーティストとして活動している人だったりして。

他の学科、たとえば写真学科を見ても、写真を撮るというより、すでにある画像を編集して、新たなイメージをつくるみたいなことをしている人が多かったりして、編集でものをつくるという実践をたくさん見ました。私自身、絵を描けるわけではなかったので、ゼロからイメージをつくることができないので、オランダでの教育や周囲の環境を通じて、既存のものを組み合わせることで何かをつくるということに興味を持ちましたし、それだったら自分にもできるかもしれないと。帰国後もそういうスタンスでずっとやってきています。

原田:やっぱり「これ本当に関係あるのかな?」みたいなことを色々やらされる中で自分が出たり、自分と向き合わざるを得なかったりするというのがあると思うんですね。自分の手癖でできないことほど、自分と向き合う必要が出てくるのではないかと想像します。 そのあたり、お二人はどう感じていましたか? 自分自身を突きつけられるような機会が多かったのかなと。

本多:それはあるかもしれないですね。私の時のヘッドの先生が哲学者みたいな人だったんです(笑)。凄くディスカッションが好きで、会議室に20人くらいのクラスメートが座って、先生がホストになって、「答えの出ない問いをそれぞれ出してください」と。みんなで多数決をしてその中から1つの問いを選んで、それについてずっと話すんです。ただ話すのではなくて、1人が話した後、次の人はその人の発言を要約して、自分の考えを添えて投げるということを続けるんです。英語もまだ拙い時期だったので、日本語でも難しそうなことをやるのは大変でしたけど、だからこそ何とか食らいつこうと必死になって。そうやっているうちに自分でも思っていなかったような考えが出てきたり、それを面白がってもらえて話が弾んだり。意外と自分が苦手だと思っていたことがうまくいくこともあったりしました。

オランダ留学はオススメできるか?

山田:授業は全部英語だったんですか?

本多:英語でしたね。

山田:そうなんですね。

岡﨑:色んな国からみんな来ているから。

山田:そこはユニバーサルな環境だったんですね。

本多:そうですね。オランダ人は4割ぐらいだと聞いた気がします。留学生の方が多い。

岡﨑:そうなんだ。グラフィック学科は4割もいなかった気がします。

原田:そういう意味では、国籍とか人種関係なくみんなフラットに学ぶような環境だったんですね。ちなみに、同級生に日本人はいらっしゃいましたか?

岡﨑:いました。オギ君っていう。

本多:オーリー(笑)。

岡﨑:でも、オギ君は高校卒業後すぐに留学してきていたので凄く若くて、結構年齢差のある同級生でした。

本多:日本人はチラホラいるけど、そんなに多くはなかったですね。

岡﨑:うん。同級生が同じ学科でいるというのは結構珍しかったかもしれない。

原田:これを聴いてくださっている方の中には、学生の方やこれからデザインを学びたいと思っている方もいらっしゃると思います。 いまは日本でもSFCのような総合大学でデザインやクリエイティブを学べる場所もありますし、もちろん美大もあるし、海外という選択肢もあります。 日本と海外の美大の違いについても先ほども話が出ましたが、それぞれに良さがあると思うんですね。

その上で、おふたりとしてはオランダで学ぶことは推奨できますか?

本多:私は凄く推奨します。でも、向き不向きがありそうな気はします。かなりクセがあるので(笑)。

岡﨑:クセありだよね(笑)。合う人にはメチャクチャ合うけど、みたいな。

原田:日本の大学を飛ばして、いきなりオランダなどヨーロッパなり海外の美大などでデザイン教育を受けるという選択肢についてはどう思いますか? それとも一度日本を挟んだ方が良いのか。

本多:個人的には、日本と海外を両方経験したことでどちらの良いところも悪いところも知れたけど、もちろん2回学校に行くというのはなかなか大変ですよね。

岡﨑:ある程度なんか自分のやりたいことや、自分の軸みたいなものがあればという感じですかね。もちろん私もオランダにいる間ずっとそれを探していた感じではあるんだけど、全くそれがわからなかったら、少なくともリートフェルトだと結構大変なんだろうなとは思いました。

私はモラトリアム期間をSFCでたっぷり使って(笑)、「大体こういうことが好きだな」というのをある程度持った状態で行って、それでも結構迷った感じだったから、リートフェルトに関して言えば、ある程度自分が見えてから行った方がいいのかなという気はします。

本多:それこそ卒業してリートフェルトを卒業して、1年間ぐらいでメンタルをやられる人が凄く多いんですよ。学校の中は自由で色んなことができて、みんながそれに反応してくれる環境があって、凄く高揚しているけど、外に出たらやっぱりリアルな世界と接続しなきゃいけないから、そことのギャップがありすぎて。

岡﨑:「守られていたバブルがはじけた」みたいなことを言っている子がいました(笑)。

本多:危険(笑)。

山田:特にヨーロッパは、一回仕事をしてから大学に入る人も結構いますからね。日本の18歳くらいだと本当にまだ子供だから、そのままヨーロッパへ行くともみくちゃにされちゃうところもあったりとかするのかもしれないですね。でも、そこでむしろノビノビできる子もいるだろうから、本当に考え方次第ですよね。

原田:日本の美大教育に慣れていない柔らかい状態で行ったら、それはそれでフィットする可能性もありますよね。

本多:そうですね。

原田:今日は岡﨑さんと本多さんの共通点である、オランダ・アムステルダムのヘリット・リートフェルト・アカデミーでの学びの話を中心に伺ってきました。

最後に少しお話が出たように、そうした特殊な環境で学んでから社会に出て、かつ日本で仕事をするとなるとそこには相当なギャップが生まれるのかなと思っています。そのあたりも含めて、日本に戻ってからの岡﨑さん、本多さんの活動をそれぞれ聞いていければと思っています。来週は、まず岡﨑さんの活動について詳しくお話を伺えればと思っています。では、今日はここまでありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

岡﨑+本多: ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae