どうすれば企業のデザイン力は高まるのか? | 西澤明洋さん〈2/2〉

「デザインの手前」のニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。前回に引き続き、6月25日に青山ブックセンター本店で行われた書籍『西澤明洋の成功するブランディングデザイン』(誠文堂新光社)の刊行記念トークイベントの模様をお届けします。後編となる今回は、デザインが社会に果たしてきた役割や、企業やブランドのものづくりを支えるデザインの力について伺いました。

デザイン≠経営・ビジネスのツール

原田:では、2つ目のテーマ「ブランディングデザインの『手前』からデザインについて考える」にいきたいと思います。ここでは、デザインというものが社会の中でどんな役割を担ってきたのかというところを西澤さんと考えていきたいと思います。

原田:ここに「デザイン≠経営・ビジネスのツール」と書いていますが、1990年代にアメリカのIDEOというデザインファームが「デザイン思考」を提唱し、2000年代以降はビジネスの世界でもデザインというものが大きく注目されるようになりました。日本においても2018年には国が「デザイン経営」宣言を出し、デザインというのが経営の資源として有効だという流れが大きくなっています。その中で、経営やビジネスの「ツール」としてデザインが捉えられていくところがあります。もちろん、ビジネスにおいてもデザインは有効なんだけど、それだけではないよねというところを話したいと思っています。本来デザインがどんなものなのかということを理解した上で、それをビジネスに活かしていくことと、そこを理解せずにツールとして使うことには大きな差が出てくるんじゃないかと思っています。

西澤さんは、ブランディングという目的のためにデザインというものを手法として使っていると思うのですが、西澤さんにとってデザインとはどんなものなのかということをお聞きしたいなと。

今回の書籍の佐藤可士和さんとの対談で、可士和さんは博報堂から独立するにあたって、広告会社では基本的に「広告」が最上位の概念としてあり、その下にデザインというものが紐づいていたけど、可士和さんにとっての最上位概念は「デザイン」で、その下にグラフィックや広告、プロダクトなどがあったということに改めて気づいたという話がありましたよね。それで言うと、西澤さんにとってデザインの位置づけとか、ブランディングとデザインの関係はどんな感じなのかなと。

西澤:僕はまず、お客様にはデザインを使えるツールだと思ってエントリーしてもらって良いのかなと思っています。そもそもそういう考え方がない人が多いというのがビジネスの現場では普通ですので、第一歩目はそれでいいし、実際にデザインをやらせていただくと結果、会社が良くなりますので。例えば、WebをちゃんとデザインすればPVが上がりますし、僕らがリブランディングすれば売上は上がるので、そうしたらクライアントも嬉しいに決まっていますし、「デザイン使えるな」となる。でも、最終的にもっと本質的なところを問われたら、やっぱり「思想」とか「哲学」とか、そういうところにいくのかなと。僕の場合は、そんなに難しい言葉は使いたくなくて、自分の生き方くらいにしたいなと思いますが。結局は意識の問題ですね。

日々ちゃんとデザインされた空間にいたい、デザインされたプロセスで仕事をしたい、きちんとデザインされた契約条件で仕事をしたい、ちゃんとデザインされた道具を使いたいなど美意識に近い、生理的な話だと思います。やっぱり人間は美しいものが好きだし、単純に気持ち良いと思うので。そういう美意識を持って仕事をするということをやりたいし、そもそもデザインというのはそういうものだと思っています。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

原田:お仕事の中で西澤さんは、ブランディングに特化してデザインという手法を使われていると思うんですけど、個人としてはもっと広くデザインを捉えているのではないかと。例えば、西澤さんがやられている「クリエイティブナイト」などを見ているとそれを感じるんですよね。色々な領域のデザイナーや建築家が出ているのを見ると、デザインやクリエーションというのをかなり広く捉えているのかなという気がしています。

西澤:先ほどデザインの根っこの部分にあるものとして「美意識」と言いましたが、自分が仕事において最もワクワクするところは、「ナレッジ」かもしれません。デザインという知恵が楽しい。デザインそのものも好きなんですけど、考えてモグモグしているのが好きなんです。仕事でも色んなジャンルをやるのが好きで。毎回凄く勉強するんですけど、デザインが知恵みたいな感じになっていくのが気持ち良い。これは良い悪いではなく、僕の個人的な感覚だと思います。「クリエイティブナイト」といううちでやっているイベントは、グラフィックデザインに限らず色んな領域の方に来ていただいているんですけど、その人たちの考え方を抽象度を上げたところでモグモグするのが好きで。本人もわかっていないような抽象度の高い方法論やフレームワークみたいなものがあって、これはみんなに共有できるなとか。一番学びになるのは僕なんですけど、うちのスタッフにも共有できるなとか考えているのが生理的に凄く気持ちが良いし楽しい。実はそこが一番大事なことなのかもしれないなと。

原田:ブランディングではないことにデザインを使っている人たちがいて、そういう方たちのナレッジを西澤さんご自身が吸収したり、共有したりということが楽しいということだと思うのですが、それはご自身のブランディングデザインにも活かされることが多いんですか?

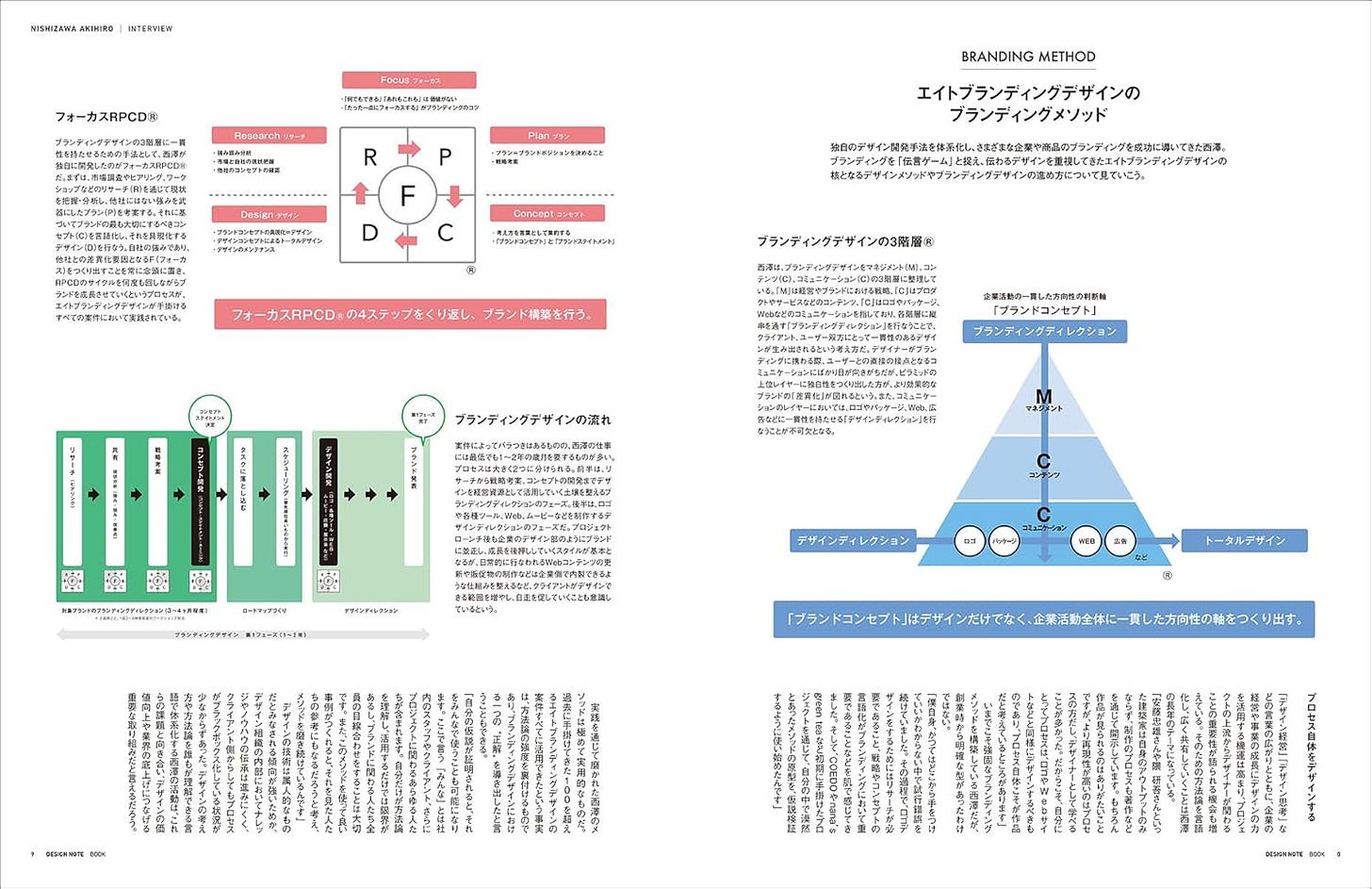

西澤:活かされます。その人がやっていることを少し抽象度を上げてやり方のレベルでモグモグするのが好きなので。それをブランディングに持ってきたらどうなるのかなということはよく考えます。そもそもうちのやり方が、建築のやり方を応用展開させているので。「フォーカスRPCD®」や、会社の教育のシステム自体も一見僕のオリジナルのようですけど、もともとは建築の領域にあったものをこっちに持ってきて違うものに組み替えているだけなので。だから日々色々勉強してアップデートしていますね。

時代に応じて役割を変えるデザイン

原田:デザインというのは産業革命の頃に生まれてきた比較的近代的な概念だと思うのですが、そこから装飾のためにデザインが使われたり、技術と芸術を融合させるような「バウハウス」のような動きがあったり、大量生産のためのインダストリアルデザインがあったり、あるいはプロパガンダなど戦争中に人々を動かすためにデザインが使われたこともありました。時代に応じて本当に色々な使われ方をしている中で、企業においてもデザインというものが有効だということで取り入れられてきた流れがあると思うのですが、企業の中におけるデザインの役割も時代とともに変わってきているのではないかと思っています。西澤さんがお仕事を始めた頃から現在に至るまで、企業におけるデザインの役割はどう変わってきていると感じますか?

西澤:業種などにもよると思います。例えば、BtoBのブランディングをする時に、凄く装飾的な何かをつくってもあまり意味がないので、もっと仕組みや機能性が高いものをつくります。かたやコンシューマー向けのもので、例えばいまだとスイーツの仕事をたくさんやっていて、来年色々リリースするのですが、やっぱりそういうものはキャッチーであってほしいですよね。気分が上がるデザインというのか。それを装飾と言うのかはわかりませんが、やっぱりそれにお金を出して買いたいというターゲットの方々がいらっしゃるので。であればそういうものも必要なので、つくらないといけないと思うし、お客様に合わせて本当に必要なものだけをデザインしたいなと。逆に言うと、無駄なものはあまりつくりたくないです。だから、「つくらないでいいですよ」「Webだけつくれば十分です」といったことも平気で言ったりします。必要なものを最小限つくって、機能高く稼働してほしいなと。

原田:広告のデザインやインダストリアルデザインなど、形をつくったり伝達をするデザインというのは、成長の時代のものだったのかなと思うんですね。西澤さんの過去の著作にも書かれていますが、バブルが崩壊して「差異化」が必要になってきた時に、ブランディングという概念が重視されるようになってきたと。また、リーマンショックのようなことがあり、もはや「成長の時代」ではなくなっていく中で、むしろ生存していく、生き残っていくためにデザインを使わないといけないという時代になってきて、初めてそこで事業や経営、ビジネス全般にデザインをもう少し使っていこうという流れが出てきた。形をつくるよりも、もう少し計画・設計のためのデザインという流れが全体としてあると思っていて、そういう意味で西澤さんは、マスコミュニケーション、マスプロダクションのためのデザインとは少し違うところをやってきている人なのかなという気もしています。

西澤:別にマスを否定はしていなくて、何かを大量につくる会社さんの仕事なんかもやっています。先ほどのスイーツの話でも、とある領域で日本一たくさんつくっている会社の仕事をしていたりしますし。マスが悪いとは思わないのですが、自分の生活を振り返ってみても、すでに必要最低限のものはあるじゃないですか。その上で色んな事業があるじゃないですか。いまそれが過剰にあるわけです。その時に素直に思うのは、ちゃんとしたものにはちゃんと残ってほしいなと。サバイバルという言い方が適切かはわからないですけど、元気な人、良い人には生き残ってほしいと思っていて。別にそのまま生き残る人はほっておけば良いのですが、デザインで手助けしてあげた方がもっとイキイキするのになというお客様と出会った時は、「よっしゃ、これは僕らの出番やな」という感じはあります。

デザインという知恵を活かして、うまく戦略を計画したり、それを企画としてプロダクトに落とし込んでいったり、コミュニケーションのデザインとして具現化したり。売るためにこずるくやるというよりは、さっき言った「美意識」じゃないですけど、なるべくエレガントに設計したいという感じですね。僕の中でデザインは「設計」に近いんです。無理なく、無駄なく、美しく整っている状態をつくったら、自然と上手くいく感じがあるので。そこを日々研究している感じですよね。

「独占」をせず、みんなで「共有」する

原田:この本のサブタイトルでもある「本当に良いモノをより良いカタチに導く」というところと、いまの西澤さんのお話を合わせると、残るべきものをちゃんと残していく、いわば「持続可能性」を高めていくようなことをされているかなと思っています。

西澤:「持続可能性」は良い言葉ですね。まさにそんな感じで、無理に売上を上げるとかではなくて、その会社が生き残っていけるために、少し右肩上がりの状態がしっかり長く続くように設計するという感じですね。「元気にする」というイメージです。

原田:デザインの大きな流れとしてもそういう流れがあるのかなと。「成長」のためから「生存」のため、さらに「持続可能性」のためにデザインが使われていくような流れがあると思っています。

西澤:一人勝ちじゃなくていいですし、生態系を荒らして全部独り占めするようなことはやっぱりちょっと品がないなと思いますしね。

原田:西澤さんのお仕事は、そうしたデザインの流れと共鳴しているところがあると思っていて、例えば企業単体が良くなればいいというよりは、もう少し産業や業界全体だったり、あるいは地域や町、商店街など、ブランディングをする企業を通じて、もう少し先の射程も見ながら、全体がより良くなっていくためのデザインをしている感じがしています。例えば、COEDOであればクラフトビールという流れを牽引していく存在だったりしますし、釜浅商店にしても釜浅商店自体が良くなることはもちろん、さらに合羽橋の商店街全体が盛り上がるとか、その先まで見据えたデザインというのがまさに持続可能性のデザインにも通じるなと。

西澤:本当の射程はそれこそ100年後とかかもしれないですけど、やっぱりそこまでは読み切れないので、せめて10年先くらいを睨んで色々なことを考えながらやっています。

僕もはじめにブランディングデザインという専門ジャンルをやろうと思ってエイトブランディングデザインをつくった時には、こんな風に業界が変わると思っていませんでした。当時はまだ広告全盛の時代ですし、いまグッと風向きが変わっているのは運が良かったと思うと同時に、何かを独占するのではなく、ナレッジなどを共有しながら、みんなで考えていける状態がつくれたからかなとは思います。僕一人じゃないし、みんながそんな感じになっていった気がします。

統合デザインのスペシャリスト

原田:先ほども触れた可士和さんとの対談の中で、「デザインを拡張する」という話が出てきていて、詳しくはぜひ本を読んでいただきたいのですが、ここで聞いてみたいのは逆のベクトルです。デザインというものがどんどん広がったり、先ほども話に出たように、「細分化」「分業化」が進んでいる中で、色々な要素を統合していくためのデザイナーの役割も凄く高まっていて。今回の書籍でも西澤さんは、ブランディングデザイナーとして「統合デザインのスペシャリスト」でありたいという話をされていますが、この役割というのが実はいま凄く重要になってきているように感じています。

西澤:そうですね。例えば、グラフィックデザインの中で職域が分断されていたり、世の中の一般的な人が感じるデザインという職能は凄く細分化された専門家ですよね。グラフィックデザインの会社と、Webデザインの会社と、建築デザインの会社が全然違うものになっているじゃないですか。でもやっぱりそれはデザインのことを何も知らないクライアント側からすると頼むのに凄く不便だし、あまり良くないと思っていて。例えば、企業経営者がデザインで会社を良くしたいとただ素直に思っているのに、それぞれの専門領域に小難しいことを言う先生がいっぱいいて、それを率いてやるのなんていうのは相当難易度が高いわけです。やっぱり、デザインがまるっと企業に役に立つとか、統合された状態であるということは本当にファーストステップだと思っています。

原田:それは「ジェネラリスト」とも言えると思うのですが、そうは言わずに「統合のスペシャリスト」と言っているところが面白いですよね。

西澤:ジェネラルではないんです。僕は、その統合された状態をブランディングデザインと呼んでいて、僕らはブランディングデザインの「スペシャリスト」だと思っています。もっと噛み砕いて言うと、企業のデザイン部長くらいの感じです。デザイン部長ってスペシャルだけどジェネラルじゃないですか(笑)。色んな部門と連携してデザインというものを機能的に働かせるデザイン部長みたいな感じで、統合するスペシャリストなのかなと思っています。

原田:やっぱりすごく建築家的な考え方なのかもしれないですよね。「建築家」という言葉が面白いと思っているのですが、「建築デザイナー」とはあまり言わないですよね。そこには、デザインをするだけの役割ではないという意味合いが含まれている気がしていて、建築家的な統合デザインのスペシャリストとしてのデザイナーという役割を標榜しているのかなという気がします。

西澤:それはあるかもしれないですね。最近は「ブランディングデザイナー」という肩書きが本当に適正なのか良くわからない状況になっていて。クライアントにONDOホールディングスという会社があって、事業会社として「温泉道場」という会社が「おふろcafé」というブランドを展開しています。スーパー銭湯などの寂れたところをM&Aしてリノベーションして再生していくような会社で、埼玉を中心に全国に拡張しているブランドなのですが、そこのデザインを担当していて、いま社外取締役でもあるんですね。取締役会とかで毎回色々な話をするのですが、これはもはやデザイナーの仕事ではないんじゃないかと思う時があって。でもお役に立てている感覚はある。だから、「ブランディングデザイナー」の言い出しっぺではあるけど、ボチボチ肩書きもアップデートせなあかんのかなとか(笑)。適切な言葉はまだ見つかっていないのですが。

原田:次に出る西澤さんの本には、「ブランディングデザイナー」という言葉が消えている可能性があるかもしれないと(笑)。

西澤:(笑)。上書きされているとかっこ良いなと思いますけどね。

良いものを生み出せる企業の条件

原田:では、最後のテーマ「企業やブランドが、本当に良いモノを生み出す『手前』に必要なこと」に移りたいと思います。ここでは、企業やブランド側の視点で、デザインをどう活かしていくのか、良いモノやブランドづくりにデザイン的な考え方はどう寄与していけるのかというところを聞いていきたいと思っています。

原田:「本当に良いモノをより良いカタチに導く」という言葉に戻ると、後半の「より良いカタチに導く」というところにはブランディングデザインとして深くコミットしているのかなという気がするのですが、「本当に良いモノ」をつくる、生み出すという段階では、外部のデザイナーが企業やブランドに入っていないことも多いのかなと思うんですね。西澤さんは色々な企業のお仕事をされていますが、その中で「本当に良いモノ・サービス」を生み出せる企業の条件というか、共通していると感じることがあればお聞きしてみたいです。

西澤:やはり、本業領域に関して深く考えて研究している会社さんかなと思います。その道の専門バカみたいになっている会社さんは、良いものを生み出していますよね。さっき「スペシャリスト」か「ジェネラリスト」かという話がありましたが、僕は「ジェネラリスト」というのは本当にいるのかなと実は思っていて。人はみんな何かのスペシャリストだと思うんです。その範囲が凄く狭いのかもう少し広いのかというチューニングの差だと思っていて。僕がお付き合いしている会社さんはほとんどが何かが凄くスペシャルな状態だったり、掘り下げている方が多い気がしますね。

だから面白いし、ブランディングデザインでより良い状態にコミュニケーションのデザインをするに値するというか。何かをスペシャルに突き詰めていくから面白いし、だからこそ数多存在する商品の中で持続的に生き残っていけるのかなと思います。

「普通」を否定するわけではなくて、自分がイキイキとスペシャルになれる領域というのが誰にも、どの企業にもあると思うので、そこをしっかり探していくというのが良いんじゃないかと思います。

原田:逆に、良いモノや良いサービスをつくることを妨げてしまう要因みたいなものを企業やブランドの中から感じることはありますか?

西澤:売るに徹してしまうことですかね。良いものをつくるという視点が抜けてしまっていて。

原田:ちゃんとつくる前に先に行ってしまうというか。

西澤:そうそう。売るというのは結果論くらいがちょうど良いと思っていて、ちゃんとつくって、ちゃんと伝わっていれば勝手に売れるくらいが良いかなと僕は思っています。自分の居場所をみんな見つけて、人生かけてゆっくり掘り下げていったら、10年、20年くらいやったら誰でもスペシャルな人になれると思っています。僕がスペシャルとかお客さんがスペシャルということよりは、自分の居場所をちゃんと探して、じっくりこと構えて10年くらいやっていれば、本当に誰でもブランドになると思っているし、そうした働き方が健全かなと。

デザインの尊さは「具体性」

原田:「本当に良いモノ」を「より良いカタチに導く」に導くためのブランディングデザインを西澤さんは色々やられていると思いますが、企業やブランドが「良いモノをつくる」という段階では、まだブランディグデザイナーが外から入ってきていないことも多いと思います。そうした段階において、企業やブランドがデザイン的な考え方や視点を持つことの意義についてはどのように考えていますか?

西澤:僕らがお客様とワークショップで共創するようになってかなり重宝されるのが、アイデア出しです。徹底的にアイデアを出し、さらにそれを収束させてひとつに構築していくプロセスを凄く褒めていただきます。ワークショップをするとビックリされるのは、僕らがメチャクチャたくさんアイデア出しをすることです。デザインだけではなく、例えば商品をつくるという時に、僕らは商品企画のアイデアをお客さんよりも出すんですよ。それができるのは、デザイナーがそういうトレーニングを受けているから。

例えば、経営戦略立案でアイデアが20案以上並ぶことって普通の会社ではありえないじゃないですか。普通の会社はそんなに数を出して検証しない。でも、デザインをする人はそれもひとつのプロセスだと思っていて、数を出して比較検証しないと良いアイデアができないということを経験的に知っているんです。だから、経営戦略なども普通にアイデア出しのひとつでしかないと思ってやっているところがある。こういうことを繰り返しやっていると、勘の良いクライアントは自分でそれができるようになって、他のブランドを自力でつくったりしています。それくらい再現性がある行為なんです。結果的に形になるデザインというのは多分デザイナーしかつくれない。でも、プロセスみたいなところはある程度再現性があって、実は最も価値があるのはそっちかもしれないと思いますね。

僕はデザインというナレッジを会社にインストールすることは非常に費用対効果の高い投資的なことだと思っているのですが、上流工程の方がレバレッジが効きやすいんです。デザインとしてはアウトプットをつくるのが一番わかりやすいですが、上流工程に行けば行くほど応用可能性や資産性が高くなっていく。その辺りに少しでも貢献したいなとか、エイトさんとあの時にやったやり方が凄く良かったですと褒められたいなと。

原田:アイデア出しで重宝がられるという話の中で、「勘が良い人は自分でやってしまう」と仰っていましたが、企業全体を見た時に、当然勘が良い人ばかりではないわけじゃないですか。そうなった時に、企業や組織、ブランドのデザイン力を高めていくためにどんなことが必要になるのでしょうか?

西澤:デザイナーの優れている価値というのは、最後に形にできるというところです。デザインとは具現化された状態を伴うもので、これはある種の強制力を持つので、勘が悪い人でもデザインが良い状態になったらよく使えるようになります。いま僕は「抽象」と「具体」の話をしているつもりなのですが、抽象領域に使えるデザインは非常にレバレッジが高く、一方で具体には具体の価値があります。例えばロゴひとつでも良くなると、全社員が何も考えずに名刺を出す度にデザインを使っているようなものになります。だから、程度が低いロゴよりも程度が高いロゴを使っていた方がわかりやすく効果が高いわけです。

それはデザインのセンスがあるスタッフさんだろうが、ないスタッフさんだろうが関係なく、強制力を伴ってみんな良くなっていく。やっぱりそういうデザインをつくりたいなと思います。

原田:目に見える形としてデザインが提示されることで、組織全体としてデザインを見る目やデザイン的な考え方も底上げをされていくところがあるということですか?

西澤:そうですね。やっぱり最終的には具体が伴うものがデザインなので。例えば、お客様のブランディングをやっていると、ロゴやWebなど本当に機能するところとか、ガッチリつくらないといけない資産性が高いものは当然私たちがつくっているのですが、内製されているチラシなんかがとっ散らかったりしていることがあって、それはやっぱり非常に残念なんです。

でも、僕らが全部をやるわけにはいかないので、意識高く「何かこれおかしい」と気づいて、別にうちに頼まずともどうやったら綺麗になるかを考え続ける行為がお客様にちゃんとインプットされていたら、それは僕らがデザインのお手伝いをした一つの成果だと思うんです。美意識といったら大げさですが、クリエイションというのは面白いし、デザイン、クリエーション、美意識みたいなものの意識がちゃんと伝わるといいなとはいつも思っていますね。

最近よく経営コンサルと比較をされることがあって、プロセスに関しても調査を受けるんです。戦略や企画というのは非常に大事な仕事ではあるけれども、最終的に何ができるのかというアウトプットまでが一気通貫でつながっていないと、結局はすべて絵に描いた餅で。僕は絵に描いた餅なんていうのは存在しないと思っています。いくら頭の中だけにあってもダメで、デザインが尊いのは、最後に具体まで持っていって現実的な居場所をつくるというか、はびこるというか。そこのパワーがやっぱりデザイナーとしては大事だと思っていますし、企業にデザインを使うということはそういうことだと思うんです。

戦略的なことやコンサル的なこともたくさんしますけど、それを形に落とせるというのが一番尊いのかなと。

デザインの専門家との付き合い方

原田:形に落とせるということがデザイナーのスペシャリティのひとつだと思うのですが、そこに繋がる話として、企業や組織が外部のデザインの専門家と付き合う際、どうすればお互いにとって理想的な関係が築けると思いますか?

西澤:まず、内部にデザイナーさんがいらっしゃるなら、内部でできることは内部でやった方がいいと思います。もとの話に戻るかもしれないですが、みんなそれぞれスペシャルだと思っていて、僕らにしか持ち得ないスペシャルなところは僕らみたいなものを頼って使っていただけるといいなと思います。逆に、内部にしか持ち得ないこととか、内部じゃないとできないような領域が実はあって、そういうものは外部を使うべきではない。コストもかかるし、何なら間違えてしまうから。その棲み分けを見極める目利きはまあまあいるし、見極めようと思うとお互い様で、僕らの側もやっぱり開示しないといけないんですよね。だから僕らは方法論や事例を含めて総出しで開示しているのですが、これは世の中に対する啓蒙でもあると同時にプロポーズでもあって、お客様に対して、「僕らこんなんですけど良かったら使って下さい」なんてやっているのですが、デザイン会社はみんなやった方が良いと思います。「隠すものなど何もないやろ」って僕は思います。

デザインしか頼めないと思い込んじゃっているお客さんが多いんですよね。スタッフの採用とか教育、離職率を下げるということが企業の中で大きな課題になっていて、でもそんなことを僕らに頼んでいいかなんてわからないし、ロゴやパッケージ、Webサイトのデザインしかしないアウトプット屋さんだと思われていたらまず相談されないですよね。そうしたプロセスの仕事って仕組みの納品形態で終わりますから。僕らのポートレートには載せられないけど(笑)。

原田:企業の側にも、どういうデザインが必要で、これは誰にお願いしたらいいのかということを見極める、そういう意味でのデザインを見る目がもちろん大事だし、逆にデザイナー側も自分たちのやり方やプロセスをちゃんと開示していくことで、存在を理解してもらって、必要な時に声をかけてもらえる状態にしておく。そういう関係性が大事ということですよね。

西澤:そうですね。特にデザインの業界は開示が遅れていると思います。言語化ひとつとってもそうだし、契約書ひとつとっても自社のオリジナルのフォーマットを持っていない会社がほとんど。ちゃんと社会に接続しやすい仕組みみたいなものは、自前で持ち得ないとダメかなと思っています。

原田:ありがとうございます。それではこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご清聴ありがとうございました。西澤さんもありがとうございました。

西澤:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae