ユーザーの関心を引き続ける「ストーリー」の紡ぎ方 | 川村真司さん〈2/2〉【デザインの手前×Web Designing】

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。クリエイティブディレクター・川村真司さんをお迎えする雑誌『Web Designing』とのコラボ企画、後編のテーマは「ストーリー」です。

デザインにおけるストーリーとは?

原田:今日も雑誌『Web Designing』と「デザインの手前」のコラボ企画で川村真司さんをお迎えしています。今回は後半ということで、『Web Designing』4月号の特集テーマと連動した「ストーリー」をテーマにお話を伺っていきたいのですが、まずは編集長の五十嵐さんから今回の特集テーマについてお話しいただけますか?

五十嵐:「デザインとストーリー」という特集タイトルなのですが、裏テーマとして「いかに共感を生むか」ということがあります。デザインというのは誰かに何かを伝えるための手段だと思うんですね。いかに人に伝えるかということを考えた時に、ストーリーというのは凄く有効な手段だと思っています。また、前半の収録にもあったように誰にでも分かること、言葉や表現を問わず、エモーショナルに伝えることもできるし、ロジカルに伝えられることもできるという面でも、やはりストーリーというのはデザインにとってすごく大事な要素だと思っています。今回は、Webに関する内容も入れつつもっと違う文脈、例えば映画監督の方に出ていただくといったことも考えているのですが、たくさんのストーリーの中からデザインに有用なものを抽出していくような形で特集を組んでいければと。

原田:Webデザインやデジタル領域のデザインの文脈に寄せると、UXデザインとかデザイン思考などにおいてストーリーが重視されていますよね。ただ、今日はそこに限らず、より広い意味でコミュニケーションのためにストーリーがどう機能するのかというところを川村さんに聞いてみたいと思っています。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

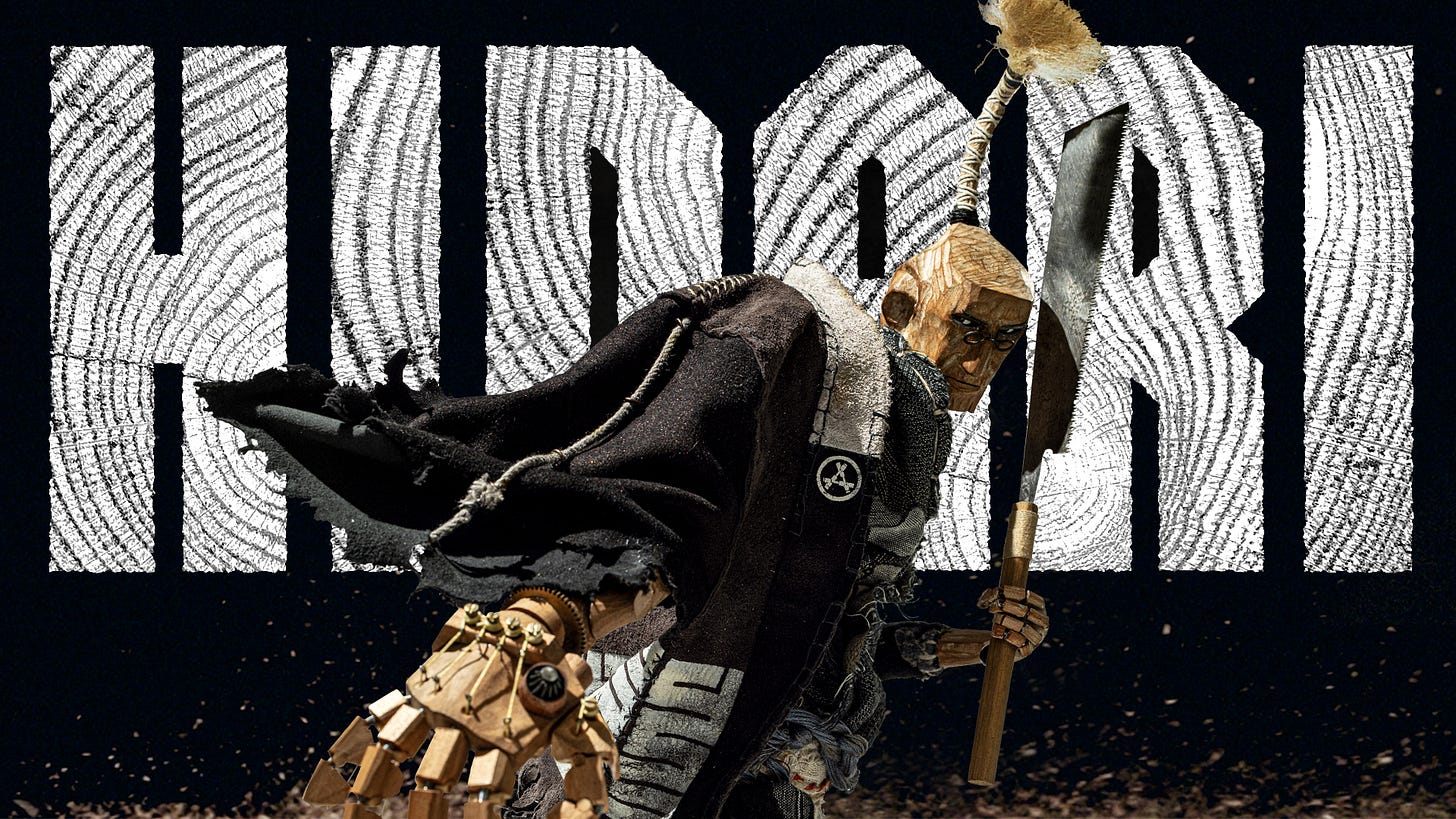

原田:いま挑戦されているストップモーションアニメ『HIDARI』は、現在パイロットフィルムだけがある状態ですが、基本的には長編のアニメーションをつくる上で「ストーリー」や「ストーリーテリング」というのは当然必要になるわけですよね。それは川村さんにとって、これまでにないチャレンジということになりますよね。

川村:完全にそうですね。以前にもストーリーテリングとテクノロジーをかけ合わせることを標榜していたのですが、正直誰もよくわかっていなくて。ストーリーという言葉もデザインと同じで色んな解釈がありますよね。一時期マーケティング界隈でも流行ったりして、ブランドのメッセージや持っているものをどう語るか、価値をどう物語にしていくのかという意味で少しポエティックに使われていて、本質的には小説や脚本、起承転結のあるTHE物語というとはまた違う意味で使われていたところがあると思います。

こと「HIDARI」で言うと、THE物語で勝負しようというところでつくっています。ストーリーがつくりたかったというよりは、会社や僕自身のアンビションとして、自分のIPというか独り歩きしてくれるような世界やキャラというものはこれまでチャレンジしたことがなかったので、いつかやってみたいなと思っていました。あと映像作家として、いつかは映画を撮りたいという淡い、甘酸っぱい思いが常にあるわけですよ(笑)。それがちょっと掛け算された感じです。

ただ、言い出しっぺは僕ではなくて、ドワーフという「どーもくん」などをつくっているコマ撮りのスタジオがあるのですが、そこのエグゼクティブプロデューサーの松本さんという人がいるんですね。最近、Netflixで「リラックマ」や「ポケモンコンシェルジュ」などをつくっていて、外資を使ってオリジナルコンテンツをつくるというのをやり始めているんですね。でも、「リラックマ」も「ポケモン」も独自IPではないんですよね。その点、「どーもくん」は彼らがつくって成功させているので素晴らしいのですが、あれもNHKの持ち物ではある。そういうことで、自分たちでIPを発明するようなことをもう一回やりたいと。でも、コマ撮りの人たちだけで集まるとコマ撮りっぽい企画になってしまうので、違ったアイデアがほしいから川村さん入ってもらえないですか、という感じだったと思います。

そこから企画のキャッチボールを半年くらいずっとやっていく中で、ムクムクと映画つくりたい欲が湧き上がってきて。ドワーフさんとやるということはコマ撮りになるわけですが、コマ撮りの映画なんて普通こちらから依頼しても断られちゃうんですよ、面倒くさいから。それを逆に向こうから来てくれたということは、「これはコマ撮り使い放題か!」みたいな(笑)。なかなかないチャンスだから面白いし、資金はもちろん自主でやっているのでないのですが、やりますということで始まって。

川村:色々話す中で、コマ撮りで僕がやるとしたらなおさらコマ撮りじゃなきゃいけないものにしないといけないと。そこからCGではないコマ撮りの良さはなんだろうと考えていくと、当たり前ですが実物を動かして撮っているからこその得も言われぬ質感が魅力になっていると気づいんたですね。だからこそ、素材にこだわったコマ撮りをつくりたいなと思って、そうすると鉄や火とか水、砂、木とか色々あって、その中でも木は扱いやすいなと。そこから木彫りで人形をつくるアイデアが良さそうだなという時に、左甚五郎という落語を昔に見たことを思い出したんです。もともといたかいなかったかわからないような人物であることも面白いし、実際200くらいの作品が色んなところに残っているのですが、年代測定をすると100~200年くらいのスパンがあるから絶対ウソなんですよ(笑)。でも、いたかいなかったかわからないバンクシーっぽい謎の存在であることが面白くて、誰なんだ?とか襲名して何人もいたのかとか色々説があって、Wikiなどで調べていくと、結構バイオレンス描写もあって妬まれたライバルに右腕を落とされて左1本しかないから左甚五郎なんだとか、江戸城工事の時に陰謀に巻き込まれたみたい逸話もあって、なんかアクションヒーローみたいなんですよね。そういうこともあってこれを題材にすると面白いんじゃないかと。落語の話の中でも、左は動物を掘ることが多いのですが、あまりにリアルすぎてそれが命を吹き込まれて動き出してしまうという話があって、それもコマ撮りっぽいなと思ったんですよね。甚五郎とコマ撮りはシナジーがありそうだから、木彫りで左甚五郎の時代劇みたいなものが面白そうだなと。これで2点くらい稼いだぞと(笑)。

でもちょっと足りないなという時に、木彫りでバイオレンスなもので、黒澤(明)の映画みたいに切ったら血のかわりにおがくずが出たら面白いかもというところから、木の演出をバリバリ活かしていくと見たことないものになるんじゃないかというのと、コマ撮りアニメでダイナミックなアクションシーンとかは多分やられたことがないなと思い、この4点を組み合わせれば世界でも見たことがないような面白いコンテンツがつくれるんじゃないかと思ったんです。

川村:それで最初は松本さんにペライチで提案したら、松本さんは早いので「面白い!」「これだ!」となって盛り上がったのですが、前回の話ではないですが、「これはでもお金がつけられないよね」と。企画書だけでは伝わらないということで、自腹でパイロットフィルムをつくって、ハリウッドとかで営業して資金をゲットするしかないということになったんです。

最初は予算的に2分と言われていたのですが、がんばって5分まで確保したのですが、最初に僕が出したのは2時間くらいのコンテだったんですよ。物語もしっかりあったのですが、「川村さん、これ2時間あるよね?」と早速怒られて(笑)。パイロットフィルムとして売るんだとしたら、木でチャンバラでアニメ的アクションであるというところを全振りしようとなって、ストーリー云々いってもしようがないので、あえてファイトシーンにフォーカスするということになりました。だから、ビジュアルドリブンなパイロットフィルムになっていて、長編の方は本来書きたかったストーリーや世界観を膨らませて90分くらいのものになる予定で、ちょうど1、2か月前に書き終わったものがあって、それでピッチをしようとしているという段階です。

山田:ドワーフさんからは、今回はディレクターとしてではなくプレイヤーとして求められていたところがあったのですかね。脚本を書くというのはある種プレイヤーですよね。

川村:わからないで振られたんじゃないですかね。こいつだったら面白いアイデアを考えて、アイデアを考えついたらコイツはやりたがるだろうみたいな(笑)。僕もそれは願ったりかなったりで、完全にバイプレイヤー的にやりたいし、やってほしかったのがうまく合致しているんじゃないかなというのはありますね。

原田:その時点では脚本を川村さんが書くという想定ではなかったのですか?

川村:最初は手弁当だったので、パイロットフィルムまではそうなるのかなと思っていました。言っても2分や5分くらいなら僕がこれまでつくってきたものも長尺はあまりやっていないし、ストーリーといってもアクションや映像の面白さにフォーカスするので、それは僕がミュージックビデオなどで実践してきたものに近いフィールドだったので、そこまではいけるかなと。その後のストーリーは本当は脚本家を入れようとかしていて、色々試したりもしたのですが、この世界観ありきでストーリーであるというのがなかなか理解されないというか、人間の実写だったらこういうストーリーになりそうだなというものは出してもらえるんだけど、木彫りだからもっと外連味がある演出をした方がいいとか、こういう感情表現は多分木彫りの人間じゃわからないとか、そのニュアンスはやっぱり監督の僕じゃないとわからないんだなとあきらめて、それで書きますと。書いたことなかったけど書きましたよ(笑)。

原田:前半でアイデアとクラフトは切っても切れないという話をしましたが、ストーリーというのも切り離せなかったと。

川村:今回の場合は切り離せなかったですね。こと映像だけで言うと、これは僕のセオリーなのですが、1、2分の映像は1アイデアだけでいけちゃうんですよ。「なんか新しい変なものを見たな」だけでいけてしまう。ただ、それ以上の3分とか5分くらいの尺になってくると、音楽など別のドライバがないとやっぱり持たないと言うか、飽きちゃうんですよね。「なんか変なもん見た」だけではグズグズになってしまう。5分尺以上になってくるともう全然違うジャンルで。言葉の意味がズレる可能性はあるのですが、ストーリーや物語、つまりキャラクターがいて、感情のドライブがある物語がないと持たない。そうじゃなくて持たせられるパワープレーもあるにはあるのですが、基本持たないと思った方が良い。尺が長くなればなるほど、ストーリーの強度や登場人物の数、世界観のつくり込みというところにより精度が求められるようになっていく。つまり、飽きられちゃうからなんですが。

THE 物語に挑んだ『HIDARI』

原田:ストーリーの定義を一度明快にしたいと思うのですが、川村さんがこれまでのクリエイティブにおいてストーリーを大事にされてきたというお話が冒頭にありましたよね。そこでいうストーリーと、「HIDARI」における5分尺を超えてくるようなもののストーリーというのは違うものですか?

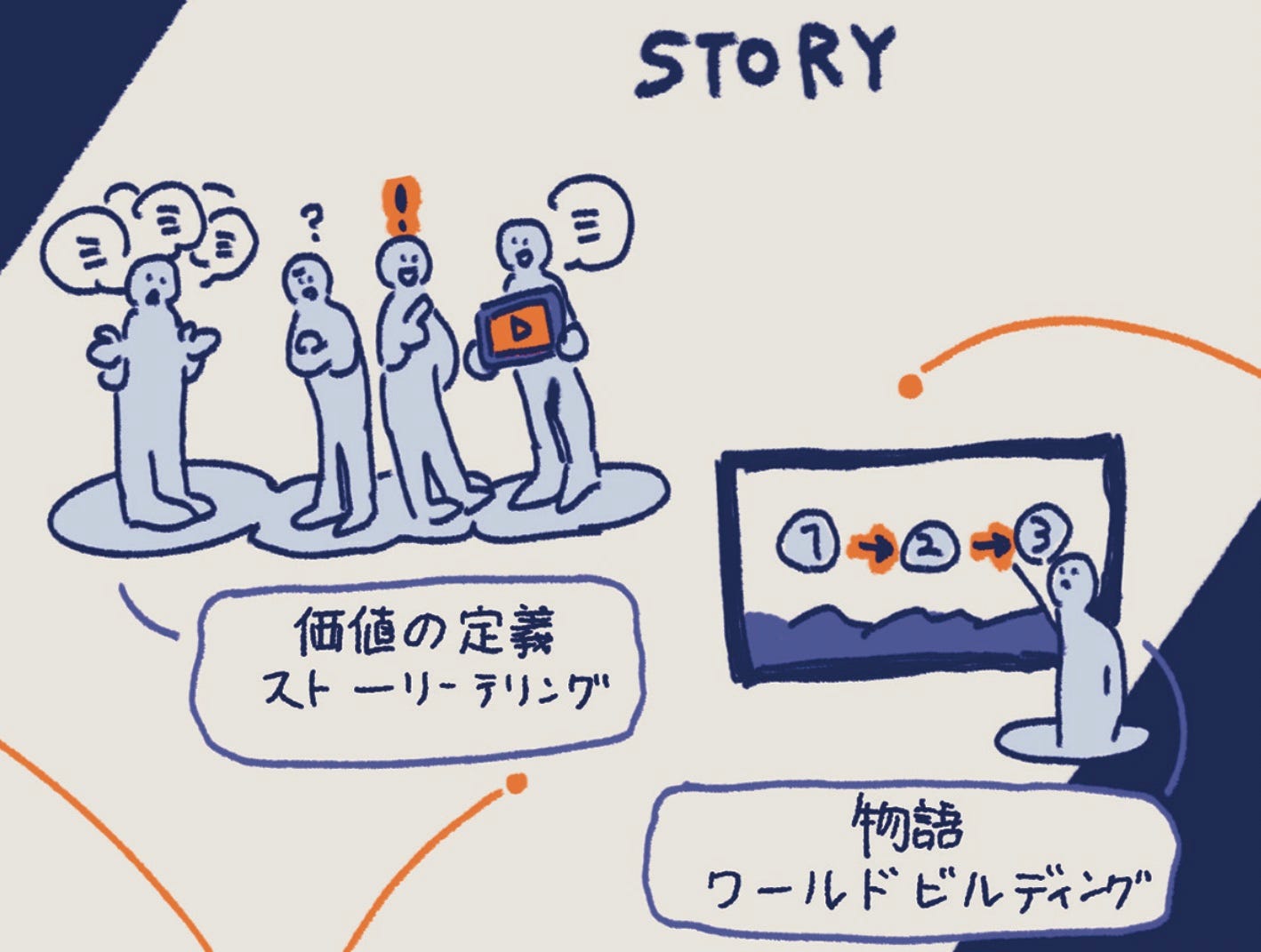

川村:ちょっと違うと思います。マーケティングやブランディング界隈で言われる「ストーリー」や「ストーリーテリング」、つまりミュージックビデオ、CM、ブランディングにおけるストーリーは、どちらかというとメッセージの語り方、価値の定義化、言語化、視覚化といった部分でストーリーをうまく使うことで、表に出せていない価値をブランディング的な観点からいかに言語化してあげるか、トーンオブボイスやビジュアルアイデンティティをつくって語ってあげるかというものだと思います。CMなどを通じて、価値が定義しきれていない新しい商品などがあった時に、それをどういう視点、語り口で、どの部分を語るとより共感されると思うという提案からエグゼキューションまでというのが通常よくやるストーリービルディングの作業ですね。一方、「HIDARI」でいうところのストーリーは、もう少しIPや世界観につながる話で、ワールドビルディング的なこういう世界があって、こういう人がいて、こういうドラマがあるという意味でのTHE 物語というものですね。

原田:川村さんが普段取り組んでいるコミュニケーションやクリエイティブにおけるストーリーの考え方や手法が、今回のコンテンツやTHE物語的なところのストーリーづくりに役立ったところや、考え方が生かされているところはありますか?

川村:いま言われて初めて気づいたのですが、結構役に立っているんじゃないかなと思いますし、それを期待して呼んでくれたという言語化もできるかなと。つまり、日本でポッと出のインディーズで、コマ撮りというニッチなものをハリウッドで何億もお金を集めて全世界公開の映画をつくりたいという結構無茶な夢を描いている時に、その中でどういう社会情勢でどういうコンテンツなら勝てるのかといった、ちょっと俯瞰した目線で見る部分があって。それは、普段コミュニケーションデザインをしているからなのですが、純粋な映画ディレクターとして脚本を書いたということよりも、もう少し世界の引っ掛け方をイメージしながらアイデアを出せたというか。先ほどの「HIDARI」の4つの点なども普通はあまりロジカルに考えない気がしていて。例えば、日本のトレンドが来ているから時代劇良いよねということだったり、アニメーションのブームが来ているからそれをコマ撮りで初めてやってみたいなことというのは結構コマ撮りにとってイノベーションとか業界的なニュースになりそうな部分とか、ある程度話題性とか新規性によってワンチャンベッドしてみたいと思わせる要素をどれだけ盛り込めるかというのを実は結構ロジカルに考えた上での「HIDARI」という企画だったんですね。そういうアイデアの出し方というのは、普段やっていることが凄く活かされています。一方、ストーリーを書く部分というのは結構趣味的にやっているので、こういうアクションにしたいよねという作家的なアプローチ。いままたコミュニケーションデザインの話に戻ってきていて、パイロットができて脚本ができて、どうピッチするのかというところで売り込み方の要素としてどういう資料をつくって、どういう要素を集めればワンチャンお金が集まるのかみたいなことを考えてやっていて。例えば、PRにおいても、パイロットフィルムフェスティバルとかは、「HIDARI」のようなものを応援してもらう仲間を増やしたいという思いからやっているイベントだったりして、普段はどちらかというそちら側をやっている身としては、こういうイベントにしてパイロットフィルムへの熱量や視線を集めたり育てたりした方がロングランで見た時に、僕らのインベストメントにもつながるんじゃないかとか、当事者とはちょっと違う俯瞰した視点で見えているのは、プロジェクト全体の役に立っているんじゃないかなと。

原田:なるほど。個人的には、元ネタの引っ張り方も凄くデザイン的なストーリーの紡ぎ方だなという気がしました。左甚五郎という実在したかどうかもよくわからないし、史実なのかフィクションなのかよくわからないものを持ってきていて、たしか「歴史の二次創作」といった言葉も使われていると思うのですが、リアルとフィクションの間のようなものを差し出すことで、受け手側がそこに能動的に入っていけるじゃないですか。それもある意味デザイン的な文脈でのストーリーの使い方なのかなという気がしていて。

川村:例えば、最新テクノロジーは最新すぎてわからないということと同じで、元ネタがゼロのものを勝負球にするのは勇気がいるというか、全くなかった世界を愛してくれるのだろうか? というのはありました。それに対して甚五郎は実在したかどうかわからないけど、一応いたっぽいとか、そのミステリアスな感じで知っている人には知られてて。コミュニティだったり、ファンベースと言うと変なのですが、すでにあるものをズラすことでより面白く感じてもらえるところがあると思って、まさにそういうところもこれを題材にした決め手だったりしましたね。

何事も映像でシュミレーションする

原田:ちなみに、川村さんがこれまで影響を受けてきたストーリーや物語にはどんなものがありますか?

川村:そういう意味でいうと、僕は本とかよりもどちらかというと映画を見ていて、しかもB級アクションやSFが好きで。「プレデター」や「ロボコップ」「デルタフォース」なんかを見て育ったので、そういうものが根っこでは好きですね。だから、『HIDARI』もあまり高尚な人間ドラマというよりは、「ロボコップ」のような世界にしたくて、わかりやすいエンターテインメントを目指したいと思っていました。映画的なストーリーテリングというか、凄く長いものというよりは2時間尺くらいで起承転結があるようなものがリズムとしては好きなのかもしれないですね。

突き詰めるとそれがストーリーなのかはわかりませんが、何を考えるにも僕は映像的に考えるんだということに最近気づいて。例えば、イベントを企画する時も頭の中で映像で流れるかどうか。シュミレーションしてつまづくと、「ここに問題があるな」とか、「驚きや面白さが足りないな」ということを一度脳内上映しているようなところがあって。

山田:頭の中でかなり映像が思い浮かぶといっても、90分のコンテを書くというのはどういうことなんだと?(笑)。

川村:頭おかしいですよね(笑)。でも、いまは字コンテというか、逆にハリウッドはフォーマットがあってコンテだと見てくれないんですよ。それも勉強になったのですが、これじゃなきゃダメというのがあって、タイプフェイスはこれにして何ポイントでというフォーマットが決まっていて。聞くと、その枚数で大体の尺が出るようになっていて、フォーマットを同じにしないと行間とかでズレちゃうとか。「最初に言ってよ」と思いましたけど(笑)。

原田:デザインの文脈で「ストーリー」と言うと、共感性を高めるとか、理解や記憶をしてもらうという話があったり、あるいはユーザー理解のためのストーリーボードやペルソナみたいなものがあったり、ストーリーの手法がそういう形でデザインに使っています。そうしたデザインにおけるストーリーの有用性というところで川村さんが特に意識していることや、実際にやっていることがあれば教えて下さい。

川村:なるべく色んな人が共感できるストーリーやアイデアにしたいということですかね。結局シンプルでユニバーサルみたいなアイデアに持っていくという話になって、そうすると結構途中段階で削ぎ落としていく過程でどんどん言葉が削られていくというか、なるべく喋らないでいいとか、言葉は使わないで伝わるものが僕は強いと思ってしまう傾向にあるので、アイデアの面白さを残したままどこまで削いでいけるかがデザインの勝負のしどころというか。デザインというかアイデアの選び方やストーリー構築の妙というか。ミュージックビデオとかはそもそも会話劇はないですが、なるべくビジュアルのアイデアで何も言わずともわかってもらえて楽しめるみたいなものにしたいので、CMなどにしてもなるべくノンバーバルなものをつくることが多いですね。それは単純になるべく言語に依存しない方が国境を超えやすいという単純な話なんですが。あまり喋らないもので物語をいかに語れるか、メッセージを伝えられるかという勝負をすることが多いです。だからといって別に喋るなということではないですし、喋らないと伝わらないこともあるので、必要最小限で言葉を入れていくことが傾向としては多いという感じですね。

興味を持続させる物語の構造

原田:先ほど起承転結という話が出ましたが、いわゆるストーリーの構造を意識することはありますか?

川村:それをストーリーと言って良いのかわからないのですが、決められた尺を持たせなくてはいけないので、常に興味関心を持ってもらえるかは意識していて、それが失われた瞬間に飽きられてしまうので。3分のミュージックビデオや5分のショートフィルムなどをどう飽きさせないで見てもらうかということで言うと、僕は大体シンプルな1アイデアでやるので、よく描く曲線として、最初は初級編でそのアイデアが何なのかが誰にでもわかるように簡単なところから始めて、徐々に難易度を挙げていって、ある程度まで来たらそこで横ばいにキープするようなやり方をします。自分が構築したルールやアイデアの中でその枠を自ら超えるようなことで、二、三山つくるということを尺の中で構築するようには意識していますね。

山田:それが結果として、目的やメッセージとしてのストーリーがナラティブな語る物語に同時に肉薄していくというか、並行して進んでいくからこそ、川村さんの作品の色が出るというか。感覚的、本能的な部分とロジカルな部分が肉薄しながら、すべてが同時並行して進んでいくのかなと。

川村:多分それを図式化しようとしたら、反復横跳びを小人がずっとしている感じなんだと思います(笑)。

原田:1回目の冒頭でも少し話をしましたが、川村さんの中ではアイデアというものを持続的に受け手に届けていくためのアプローチとして、先ほどのちょっとずつ難易度を上げていくみたいなことも含めて、コミュニケーションにおけるストーリーというものがあるんだろうなと。

川村:興味の持続のさせ方の構造なのかもしれないですね。それが会話劇ではなかったとしても、そういう形で展開していくようにビルドアップしたいと思っていて、ザ・ストーリーな『HIDARI』も90分ありますが、その尺の中でいま思い返すとその曲線をつくっているなと思っていて。それが物語や人間関係の場合もあれば、単純にビジュアルのWOWだったりすることもあるのですが、なにかしらの方法で登り続けるというか、最後まで飽きさせないようにするという。単純に15秒のCMとかだったらその短い尺の中でどうつくるのかとか、そのための最小限のセリフや必要な登場人物はなんだろうとか。落語でもそうですが、オチにちゃんとメッセージを伝えないといけないので、そこから逆算してどういう展開を短い尺の中ですれば、一番最後に伝えたいメッセージに全部がストンと落ちるのかみたいなことを考えたりしながら構築する感じですかね。

原田:それがまさにデザインにおけるストーリーなのかなと思って聞いていました。

五十嵐:もうおっしゃる通りですね。例えば、『Web Designing』で言えば、Webサイトをつくっていらっしゃる読者がたくさんいて、僕もWebサイトをたくさん見るのですが、これは良いサイトだなと思うものはどういう背景があるのかなとか、どういう風につくったのかなとやっぱり裏側が知りたくなるんですよね。多分見ている人それぞれによってまた感想が違ったりして、映画とかでも一緒だと思うんですよね。同じ映画を見てもここにいる4人それぞれで感想が違うということがあると思うのですが、そういう余白を残しながらも、ちゃんと伝えたいものを伝えていけるように意図的につくることがWebサイトの制作とかでもできると良いのかなと思います。

原田:Webサイトにしても何にしても凄くクオリティが高いものはどうやってつくったんだろうと思うじゃないですか。それ自体が実はストーリーになるというか。『HIDARI』で言うと、コマ撮りをしている木彫りの人形がどうやってつくられているのかというのをnoteやYouTubeで発信していて、そのクラフトの部分の背景を伝えるということがストーリーになっているというか。

川村:たしかにそうですね。また少し別レイヤーでのストーリーで、広告的なものかもしれないですよね。今回も質感で勝負をしたいと思ったのも、やっぱりメタ的にコマ撮りの良さをコンセプトとして持たせることで物語と相乗効果があるな思って、木彫り職人の甚五郎の話を木彫りでやりますみたいなことにしていたりするので。先ほど違ったものをつくろうとしたらこれまでと違うつくり方をするのが一番早いという話をしたと思うのですが、それと同じでそういう風につくっていると仰るようにつくり方自体もコンテンツになり得ると言うか、そのストーリー自体も見て面白いものになるというか、それはそれで大河ドラマが発生していたりするみたいなことなので、そういう意味で一石三鳥くらいなのかなと思ったりしますね。

山田:Webサイトのデザインが良いと見たくなるとおふたりは仰っていましたが、たしかにプロの視点でいくとそうだなと思うんですね。でも、多分一般の方はなんで引き込まれるのかということまでは考えないと思うんですよね。でも、やっぱり別の視点から見ると、なぜここに引き込まれるのかという構造を解析したくなるところもあって。ただ、川村さんの作品の数々というのは、そこを掘っていける面白さがあるというのがあって、やっぱりそこに引き込まれていくというか、物語の共感をどうつくっていくのかということがここでも実現されているところがあって、そこが強さなのかなと改めてお聞きしながら思うところがありました。

原田:ストーリーというのは定義があまりに多様すぎますが、THE物語のストーリーもコミュニケーションにおけるストーリーも色んなレイヤーで多層的にストーリー組み立てられているほど、良いコンテンツなりコミュニケーションになるんだろうなと思います。

川村:そうですね。「語れることがある」ということだったりするのかなと思いますね。

言葉に依存しないストーリー

原田:ストーリーというと言葉に頼りがちですが、実は言葉に頼りすぎるストーリーというのがいま色んな問題を起こしているところがあります。SNSで広がっていくのも言葉だし、陰謀論的なことも含めてストーリーが悪く使われていく状況もあって、それは大体が言葉と紐づいていることが多いのかなという気がしていて。物語やストーリーという時に言葉以外で伝え得る物語やストーリーも実はあるのかなということを聞いていて思いました。

ストーリーというのは危険性もあるというか、倫理が問われる部分があると思っていて、ある種デザインもそこに近いところがあると思うんですね。悪い方向にも使えてしまう武器になりうるからこそ、倫理的な部分も問われてくるんだろうなとこの収録の前に思っていたのですが、やっぱりそこは言葉と凄く密接につながっているということがひとつあるのかなという感想を持ちました。

山田:特に広告の分野はそうだと思いますが、ミスリードしてはいけないから、その時に言葉に頼りすぎるとちょっと危うさもある。とはいえ、もちろん言葉が有用に働くこともあるし、どう届けるのかという話ですよね。

川村:諸刃の剣で、武器にもなるし、毒薬にもなるというか。宗教もある種そうですよね。

原田:宗教は最も人類史で古いストーリーですよね。

川村:そして、最も成功しているストーリーじゃないですか。それも良い方向に働くこともあれば、色んな悲しい歴史に紐づいていくこともあって、強くて怖いですよね。使い方を誤るとそういうことにもなりうる。でも、言葉でコミュニケーションできるということが人間の面白さだったりもするし、言葉やストーリーに起因するイマジネーションを働かせられる生き物というのが人間の特徴でもある気がするので、それを良き方向に活用していきたいですよね。

原田:今日は、ストーリーをテーマに川村真司さんにお話を伺ってきましたが、最後に今後の活動や告知などがありましたらお願いします。

川村:ここまで散々話に出てきましたが、『HIDARI』が最近音沙汰がなくて心配されることもあるのですが、脚本をやっと書き終わりまして、資金調達のためにハリウッドに行ってこようかなと思っているので、また色々進捗をご報告できるといいなと思っています。

原田:公開時期はまだわからないんですよね。

川村:公開はまだ全然先になると思います(笑)。とりあえず配給が決まりましたみたいなニュースが出せると良いなと思っています。その辺はSNSをチェックしていただければ、僕も投稿したりすると思います。あとお金を持っている方がいらっしゃったらぜひお願いします(笑)。

原田:スポンサー募集中ということですね。

川村:ぜひぜひ。また、4月に向けて万博の仕事をさせていただいていて、大阪ヘルスケアパビリオンというのをWhateverで担当していて、結構大きなチームで進めています。万博にはみなさん色んな思いがあるのかなと思いますが、足を運ばれる時はぜひ見ていただけたらなと。これらはまだ進行中なのですが、最近のプロジェクトで遊びに行けるもので言うと、日本科学未来館で「老いパーク」という常設の展示があり、これはWhateverのチームで企画から入らせてもらっています。最近はもう大丈夫だと思いますが、オープン当時は90分待ちとか。

原田:話題になっていましたよね。

川村:おかげさまですごく好評で、人気の展示になっています。展示の内容としては「老い」をテーマにしていて、もともとは「どうすれば老若男女たくさんの人に老いとの向き合い方を提案できるのか?」というお題がありました。やっぱり老いというのは子どもからすると遠い話だからどうでもいいし、逆に老いている人というと失礼ですが、老いを自覚している人にとっては身近すぎて知りたくなかったり、誰からも愛されないテーマで非常に難しいんですよね。でも、みんないずれ老いますし、とても大事な内容なので、それを広く知ってもらうためにはなにかしらの楽しいストーリーやアイデアが必要だと思ったので、全体をゲームセンターや公園のような感じにして、色んな老いを疑似体験ができる展示になっていて、それを遊ぶことで老いるということが実感できて、その上で老いに対応する新しい技術なども紹介して、こういう風に生きていけば大丈夫ですといったアドバイスももらえるようなものになっています。

原田:今日の話に引き付けるなら、そのストーリー的な手法で体験をデザインしてるような展示ですよね。

川村:そうですね。普通に「老いとはこういうものだ」と言っても誰も聞いてくれないので、どういう話し方でストーリーを語ると人は聞いてくれるのかということを凄く意識した展示ですね。

原田:ここまで前後半2回に渡って、アイデアとストーリーの話を川村さんに伺ってきました。収録の内容は2月18日発売の『Web Desiging』4月号でも掲載されますので、全体の特集テーマ「デザインとストーリー」とともにぜひお楽しみいただければと思います。ここまでありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

五十嵐:ありがとうございました。

川村:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae