異なる要素がせめぎ合う、アンビバレントなグラフィック | 岡﨑 真理子さん〈2/5〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。グラフィックデザイナー・岡﨑真理子さんとデザイナー/アーティスト・本多沙映さんのシリーズ2回目は、異なる要素が共存する岡﨑さんのグラフィックデザインの魅力に迫ります。

2つのデザイン事務所での経験

原田:前回は、岡﨑さんと本多さんの共通点であるオランダのヘリット・リートフェルト・アカデミーでの留学についてお話を伺いました。今回からは、日本に戻られてからのそれぞれのご活動について聞いていきたいと思います。

今日は岡﨑さんに色々とお話を伺えたらと思います。岡﨑さん、よろしくお願いします。

岡﨑:よろしくお願いします。

原田:前回は、オランダ時代の話を中心にお聞きしましたが、そこから日本に戻られるまでの経緯についてまずはお聞かせいただいてもいいですか?

岡﨑:その後のことをまったく考えずに卒業してしまったんですね(笑)。とりあえず、ビザの関係で1年間はオランダに滞在できるということもあって、1年やってみようかと。アムステルダムのグラフィックデザイナーは、個人で活動している人が多いんです。もちろんデザイン事務所もあるんですけど、凄く少なくて。特に私が学んでいた先生たちとかアートブックをつくるような人たちは、みんな個人でやっていて。そうなると、どこかに就職するという選択肢がほぼなくて、卒業してすぐに独立する人が多いんですよ。そうすると若手のグラフィックデザイナーだらけになるという現象が起こるんです(笑)。それで自分で仕事を取ってこなきゃいけないという時に、ヨーロッパの人たちと比べて現地のつながりが圧倒的に少ない私は、やっていくのが難しいんじゃないかと。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

岡﨑:SFC時代の友人で、スイスに留学してからベルギーで建築設計事務所を立ち上げた人がいて、その人のWebサイトや名刺など小さなものをやらせてもらったりしていました。ただ、アムステルダムでは難しいかなと思い、どこかでアシスタントをするならロンドンとかに行った方がいいかもしれないと考えるようになって、ワーホリビザの抽選に当たったので行こうとしたんですけど、色々デザイン事務所を受けたのですが全部落ちてしまって(笑)、全然行けないじゃんと。その時がマックス不安だった時で、パフォーマンスとか色々やってきたけど、グラフィックデザイナーとして自分は何ができるんだろうと。

岡﨑:その頃に体調も崩して、実際に病気にもなってしまったんです。それもあって日本に帰ることにしました。

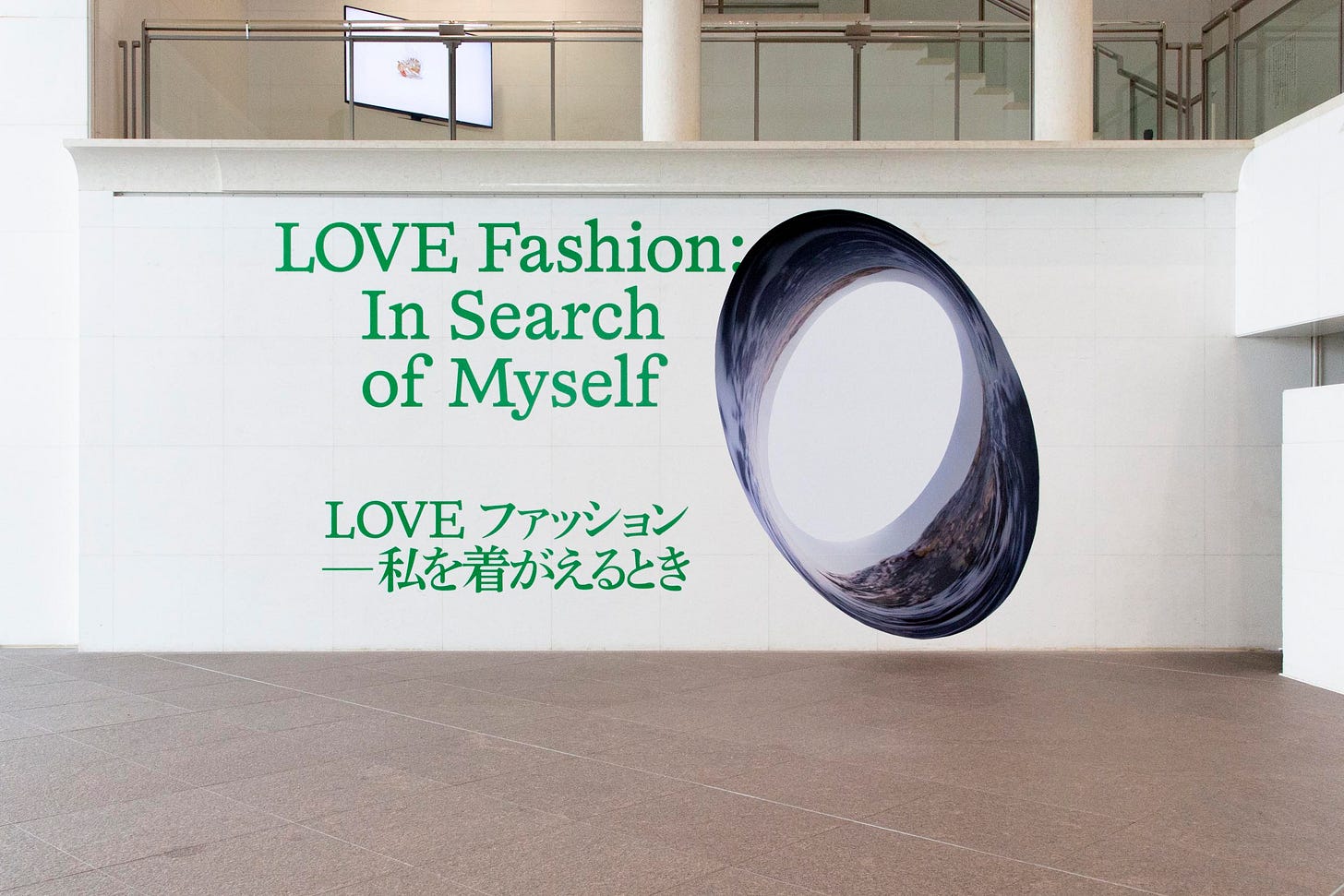

しばらく休んでいた時期があって、そのあと、グラフィックデザイン事務所のneucitoraにお世話になることになって、日本語のタイポグラフィの基礎みたいなことを教えていただきました。でも、その事務所はリートフェルトで私がいた環境に近くて、文化関係に特化していたんですね。なんとなく外の世界にずっと出ていないという気持ちが自分の中にあって、ニッチな文化関係のコンセプチュアルなことがわかる人たちの中だけで話しているような環境にいることに対して、次第に不安を覚えるようになりました。

それで、少し違うタイプの事務所に行ってみようと思って、長嶋りかこさんの「village」という事務所を受けて、運良く入れていただくことになりました。そこで私が担当していたのは、造船会社のプロジェクトだったり、武蔵野美術大学の年間ビジュアルアイデンティティなどです。武蔵美の仕事は比較的短期だったんですけど、常石造船という会社の仕事はスパンも長くて、いままで自分が関わったことのない領域の人たちと対話しながら、そこにどう長嶋さんのデザインに落とし込むのかということを凄く見せてもらいました。コミュニケーションの取り方とか、まったく異なるジャンルの人たちの間にどう共通点を見出して、それをアイデンティティに落とし込むかというプロセスを見せてもらって、凄く勉強になりました。

山田:neucitoraと長嶋さんのところはどちらも建築とゆかりのあるデザイン事務所ですよね。neucitoraの刈谷(悠三)さんはもともとアトリエ・ワンで、その後シュトゥッコにいましたよね。建築の展示の図録といえば、もう刈谷さんという感じですよね。長嶋さんが手掛けた常石造船も、尾道のU2などの仕掛けをしている会社で、建築家とのゆかりが深い会社です。長嶋さんは長坂常さんなど多くの建築家と協働されていますが、岡﨑さんの建築的な素養が何か役に立った部分はありましたか?

岡﨑:それはあまりないかな。多少、図面がどうなっているかが分かるけど、それもそんなに関係なかったかな。そこまでやってないもんな(笑)。ただ、neucitoraでは図面を扱う仕事も結構あったので、そういう時にまったく分からないよりは多少役に立ったかもしれないですけど。あと、長嶋さんのところではサインの仕事もやらせてもらっていました。でも、そんなに建築の素養が役に立ったという感じではないかもしれません。

原田:前回のお話で、もともとデッサンや絵を描くことに関して専門的な経験を積んでこなかったとおっしゃっていましたよね。そういった背景もあって、ゼロからつくるというよりは、色々な要素を組み合わせて編集的にデザインするというスタイルでやってこられたというお話でした。その辺は刈谷さんや長嶋さんの作風とはまた違うと思うのですが、ご自身の中で、「私はこういう表現でやっていくんだ」という軸のようなものは、その頃からすでに明確にあったのですか?

岡﨑:なんか一回フリーズしていたというか、リートフェルトでやっていたことは、自分の中に一応あるけれど、冷凍保存されていたような感じでした。アシスタント的な立場で人のデザインを扱う仕事をしている間は、現場で新たなことを学ぶという感じでした。刈谷さんのところではタイポグラフィーだったり、長嶋さんのところでは仕事全体の動かし方やコミュニケーションの仕方などを学びましたし、仕事としてグラフィックデザインをやっていくということ自体を学ぶ期間だったように思います。だから、自分の作風的なものは、独立してから徐々に冷凍してあったものを解凍しつつ、2つの事務所で学んだことを掛け合わせながら、徐々に形になってきた感じかもしれないですね。

異なる要素が共存するグラフィック

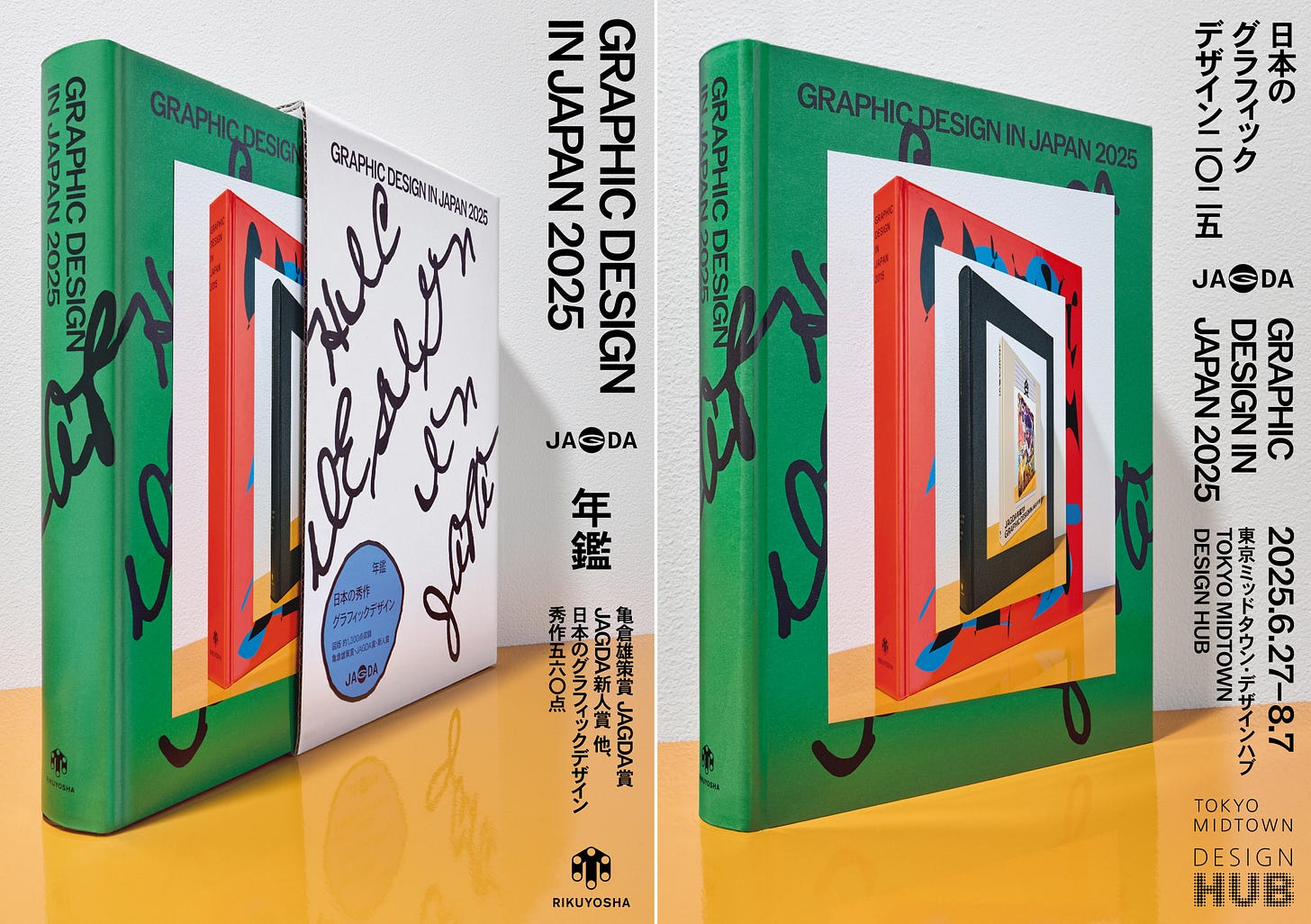

原田:だいぶ飛んでしまいますが、岡﨑さんの直近のお仕事で、『GRAPHIC DESIGN IN JAPAN』、これはいわゆるJAGDA年鑑ですよね。そのブックデザインやイメージビジュアルをつくられていますが、これは岡﨑さんの特徴がよく表れている仕事だなと思っています。緑色の表紙の本なのですが、表紙の中にさらに表紙の写真があって、またその中にも……と、説明が難しいのですが、いわゆるマトリョーシカのような構造のデザインになっていますよね。そして、「GRAPHIC DESIGN IN JAPAN」という標準的なフォントと、手書き風で動きのある文字が組み合わさっていて、岡﨑さんらしさが色々詰まっている作品だなと思っているんですよね。 構造的にデザインを考えるとか、まずルールを設計した上でグラフィックを展開していくという考え方で、これはずっと岡﨑さんが続けてこられたアプローチだと思っていて。 先ほどの話にも通じますが、建築的な考え方がかなりベースにあるのかなと思っています。

山田:グラフィックに凄く空間性がありますよね。

原田:そうですよね。それがある種スタイルとして、初期の頃から模索され、磨き上げられてきたところなのかなという気がしています。

岡﨑:そうですね。ひとつのルールをつくって、それに沿って全体が決まっていくというようなアプローチは、たしかに建築の人がやるアプローチに近いかもしれません。部分部分で決めていくのではなく、大きなルールの中で細部まで決めていくようなやり方というのはあるのかなという気がします。

この『GRAPHIC DESIGN IN JAPAN』は、1980年代から2010年代まで、それぞれの年代から1冊ずつ年鑑を選び、錚々たるデザイナーたちが手がけたそれらの本をひとつの作品として見れるので、それらを写真に撮っていくことで「タイムトンネル」のようなものをつくろうというアイデアが最初にドンとありました。それに沿ってつくっていくという流れだったので、これまでの自分のやり方でやってみたというところがあったかもしれないですね。

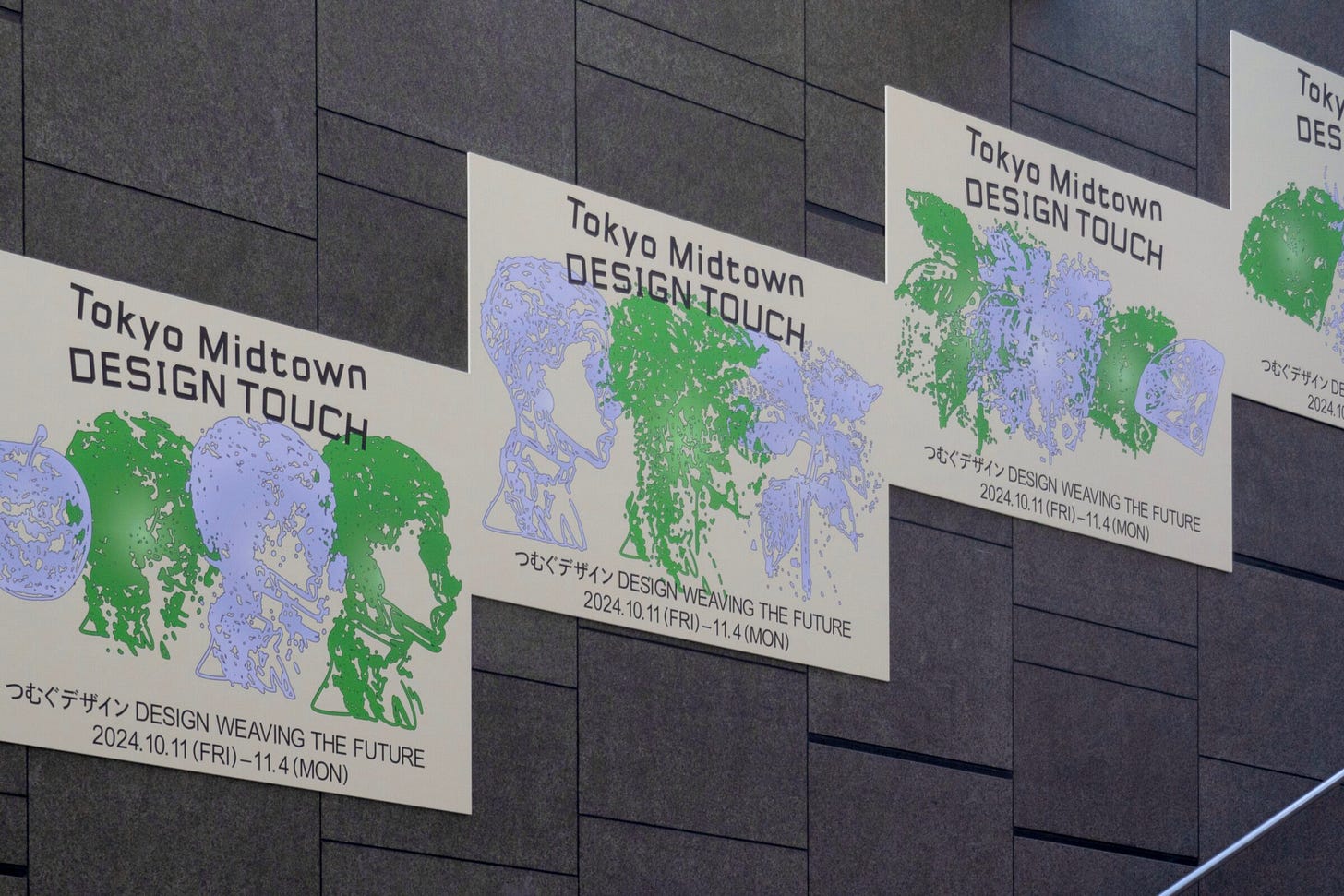

原田:テクノロジーの使い方にも近いところがありますよね。。たとえば、「DESIGN TOUCH」の仕事では、AIを使って自動生成的にビジュアルをつくっていくようなことをされていますが、それもある意味、前提条件をまず設定するみたいなところがありますよね。

岡﨑:そうですね。自分でつくったルールに則ってやっていくと、自分では思いつかないようなものができるというか。恣意的につくる時にはできないようなものがルールによってたまたまできることがある。それを自分で選んでくるようなつくり方をよくしていて、そうすると自分の発想を超えられるというか、そういう感じがしています。

原田:ルールづくりもそこにコンセプトがあることが大事なんですよね。「DESIGN TOUCH」にしても、なぜAIを使うのかというところに、人間とAIの協働のあり方としてこういうものがあるんじゃないかと。そのコンセプトがあった上でルールをつくって、そこからどんなグラフィックが生まれるかのかというところは結構一貫している感じがします。

岡﨑:そうですね。

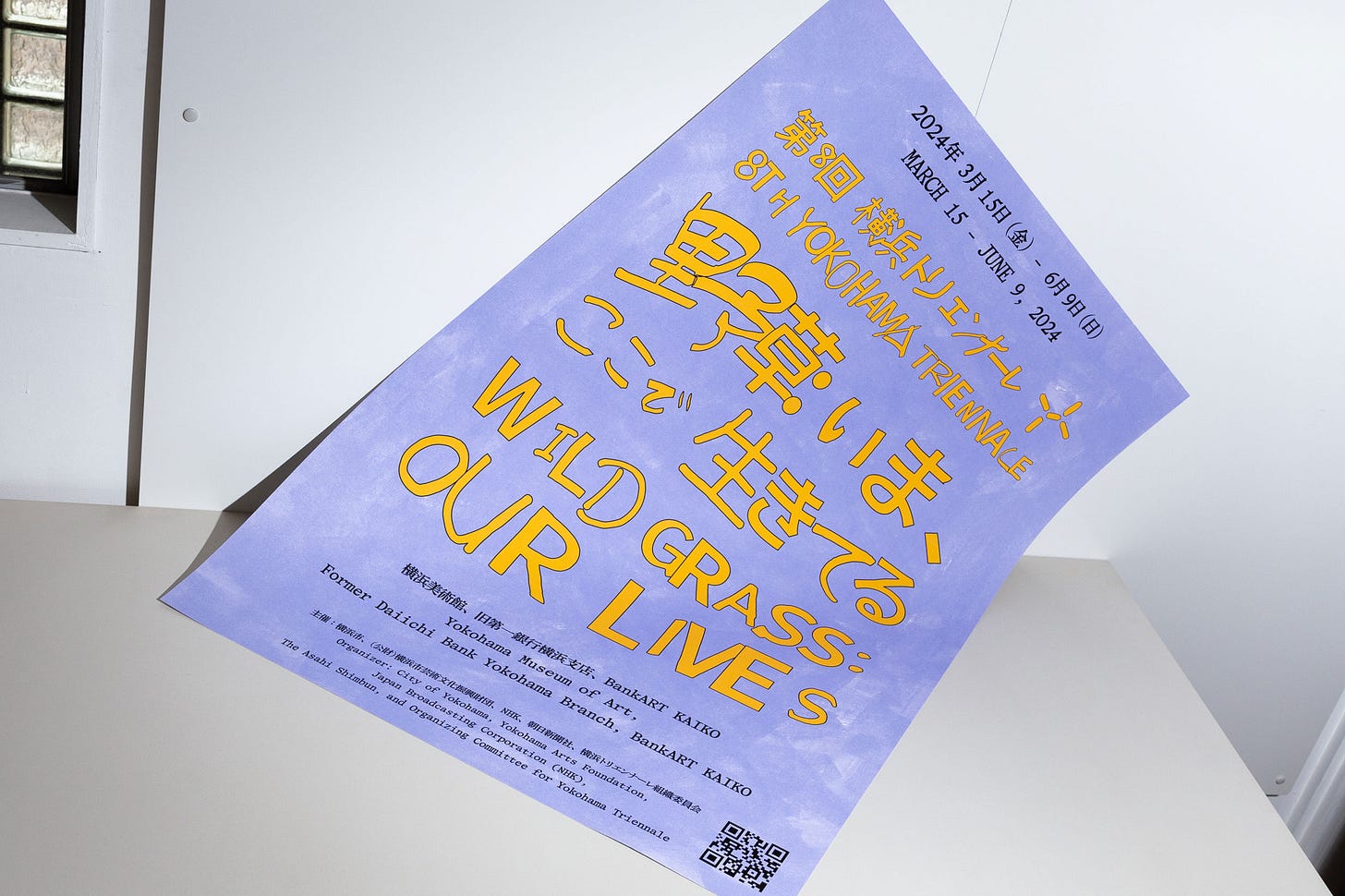

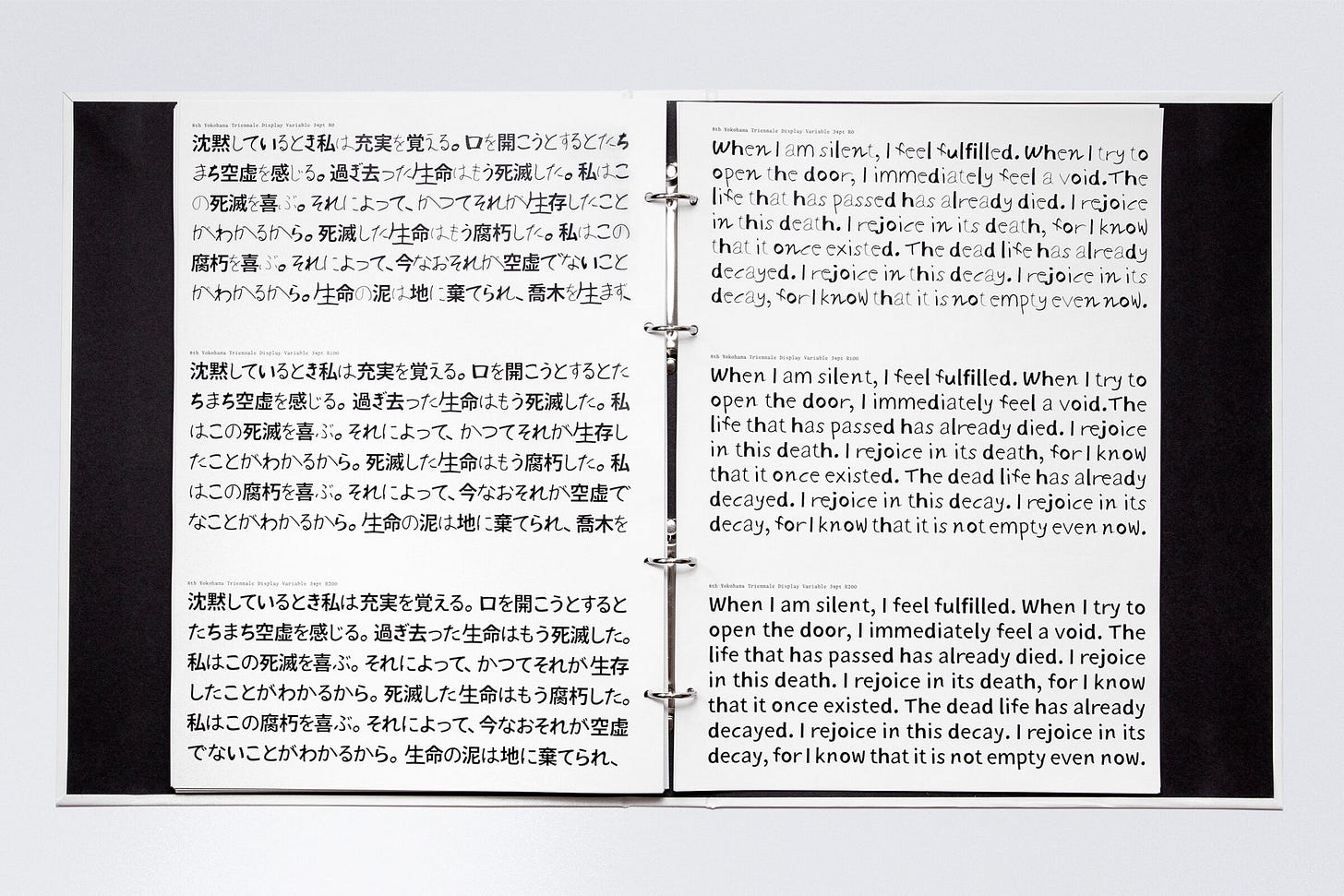

原田:あと、さきほど刈谷さんの話でも出ましたが、岡﨑さんはタイポグラフィの実験もかなりされている印象があります。この年鑑もそうですし、象徴的なのはやはり横浜トリエンナーレのビジュアルですよね。これは、標準的なフォントと、一般の市民の方たちが手書きした文字をフォント化したものを、バリアブルフォントという技術を使って繋いでいますよね。中央集権的なカチッとしたフォントと、手描きの文字なんかどうかもわからないようなものが動的なタイポグラフィとして融合しているというか。タイポグラフィもひとつの画面の中に全然ちがう要素を入れていくということも含めて凄く特徴的で、あまり見たことがないグラフィックだなと。

岡﨑:横浜トリエンナーレの仕事は、それこそリートフェルトでの経験と通じるような、コンセプトを中心に組み立てていくというやり方でした。私は基本的にクライアントワークが中心のグラフィックデザイナーなので、まずは横浜トリエンナーレのアーティスティックディレクターで、言わばゲストキュレーターのような立ち位置の中国人の2人組がいて、その人たちからかなりしっかりとした長文のコンセプト文をいただいて、それを読み込みながら考えていきました。

その上で色んな方にヒアリングなどをしていきました。たとえば、『アイデア』の元編集長である室賀(清徳)さんのもとに突撃して、文字の歴史について教えていただいたりもしました。今回のテーマは「野草」だったのですが、「野草的に発生してきた文字にはどういうものがあるのか?」とか「中央集権的な権力の象徴である文字にはどういうものかがあるのか」といったことをリサーチしていきました。

そして、それを一旦置いた上で、「現代の横浜トリエンナーレのコンテクストの中でそれをするとしたら?」ということを考えていきました。 その結果、大きな会社がつくった全世界の言葉を網羅しているようなタイプフェースと、横浜の市民を中心に色んな人たちが手書きで書いた文字が両極端としてあった時に、それをバリアブルフォントという技術で混ぜ合わせることで、市民の文字がかっちりした文字を崩していくということを表現できると今回のコンセプトに合うんじゃないかと思い、それをやってみたという感じです。

「伝わる」の絶妙なさじ加減

原田:横浜トリエンナーレのグラフィックもそうですが、岡﨑さんのお仕事である意味で出世作的なものになっている、2021年に水戸芸術館で開催されたピピロッティ・リストの展覧会のビジュアルがありますよね。これもやはり、タイポグラフィーが非常に象徴的で、かっちりと構築された文字と、ダイナミックなタイポグラフィーが同居しているようなデザインで、そうした異なるもの同士をあえて同じ画面の中に共存させるということを凄く意識的にされている気がします。

グラフィックデザインというのは、どちらかというと情報を整然と整理する行為だったり、先ほどの建築的な考え方というのも基本は構造をつくって調和をつくっていくというベースにあると思うのですが、岡﨑さんの場合、構造やコンセプトはしっかりある一方で、アウトプットにはゴチャッとしているというか(笑)。それが凄く特徴的だし、そこに時代性を感じます。ひとつのまとまりあるイメージではなく、あえて異なるイメージを共存させていくというか。この辺にはどんなお考えがあるのですか?

山田:ピピロッティ・リストの仕事は、図録の造本設計も凄く面白かったですよね。

岡﨑: あれは本当にまだキャリアもほとんどない時期に、京都国立近代美術館の牧口(千夏)さんというキュレーターの方が見つけてくださって、これは頑張るしかないと思ってやった、気合の入った仕事でした(笑)。あのときも、まずはピピロッティさんの作品の特徴を、自分なりに一度言葉やキーワードに落とし込んで、そこからタイポグラフィーやコラージュ、レイアウトなどのグラフィック要素に翻訳していくというやり方を取りました。

たとえば、文字がふたつあるのは、ピピロッティさんの作品が持つ、既成概念を壊していくような感覚に呼応したものでした。まずサンセリフ体のカッチリしたフォントで組んだものから、いくつかの文字を抜き、その抜けた部分に、手書き風のフォントをアウトライン化して拡大したものをボンと上に乗せるというやり方でつくっていきました。それが作家の特徴と合うと思い、違うものを混在させるということを最初にやってみた感じでした。

山田:手書きフォントはこの10年くらいホッコリさせるためのものとして流行ったみたいなところがあるじゃないですか(笑)。でも、岡﨑さんの使い方はまったくそういった方向ではなくて。むしろ、良い意味でノイズのように見えるというか。横浜トリエンナーレの仕事もそうですし、ピピロッティ・リストの仕事もそうですが、やっぱり入ってくるんですよね。一瞬違和感を抱くのですが、結果的に凄く頭に入ってくるというか。いままで見たことのないグラフィックという感じがします。

原田:グラフィックデザインとしての伝達のスピードはそんなに速くない気がしていて、見る側が「あれ?」と立ち止まるところがある。そのこと自体が、何かを考えさせるということになっているのかなと。岡﨑さんのデザインは、ロジカルに、コンセプチュアルに構造を組み立てているのに、アウトプットとしては凄く生っぽいんですよね。そこのコントラストが凄く面白いというか、あえてわかりやすさに寄せていないところもあるのかなと。

岡﨑:そうですね。美術展の広報物というのは結構難しくて。実際に展示されている作品自体には、深いコンセプトがあるじゃないですか。一言では言い表せないようなものだけど、それを広報物に落とし込まなきゃいけないというところがやっぱり難しいところだと思っていて。駅とかに貼られているポスターを、ぱっと見た人が「ああ、面白そう」とか「ちょっとかっこいい」というぐらいの解像度で受け取れるものにするというか。大体広報の担当の方とキュレーターの方と両方からオーダーが来るんですけど、それが時に矛盾することもあって。その中で上手い落としどころを見つけていくということをいつもやっています。その時にやっぱりぱっと見て、すぐに「あぁ、こういうことか」と思われるものにはしたくないというのは、いつも考えています。

原田:でも、広報的な立場からすると、なるべくわかりやすく早く伝えてほしいわけですよね。

岡﨑:そうですね。だから、そこは無視しないようにしていて。「かわいい」とか「かっこいい」とか「きれい」とか、そういった感覚的なところはやっぱりビジュアルの力だと思うんです。だから、そういう部分は結構重視しているというか。でも、同時にそれだけじゃないものにするにはどうしたらいいか、というのをいつもがんばっている感じです。

原田:岡﨑さんのお仕事を見ていて感じるのは、固定化されたくないというか、何かに定着されることをちょっと拒否しているような印象があって、そこが見ていて凄く面白いなと。わかりやすさの話にもつながるかもしれませんが、奥行きがあるとか、多層的であるとか、あるいは時間軸を内包しているというか、グラフィックの1枚の画面の中で表現をしているけれど、その枠を飛び越えようとしている感覚があるんですよね。

岡﨑:面白いです。ありがとうございます。

「翻訳者」としてのデザイナー

原田:「翻訳者としてのデザイナー」といったお話を、岡﨑さんのインタビューなどで拝見しました。事務所の名前である「REFLECTA」も、受け取って反射するという意味合いがあってそこに近い考え方なのかなと思っているのですが、「翻訳者的なデザイナー」の役割についてもお聞きしたいです。

岡﨑 :先ほどからお話ししている、ゼロから何かを生み出すというよりも、すでにあるものをどう見せるかに興味があるという話にも近いのですが、クライアントワークが面白いと思っているところは、特に文化や芸術関連の案件が多いので、すでに作品が存在していて、それをどう伝えるかというケースが多いんですね。そうしたときに、自分が良いと思う部分を広報物にする時にある種のジャンプがあるのですが、そこを上手にできるような人が、「翻訳者的なデザイナー」だと思っていて。自己表現としてのグラフィックデザインというよりは、自分が良いと思っているものを紹介するような、媒介するような役割の人でありたいと思っていて、そういう意味で「翻訳」という言葉をよく使っています。

美術展の広報物などは、グラフィックデザイナー自身が持っているスタイルを凄く出しているようなものも結構見かけるし、逆に作品をただ尊重しすぎて、凄く控えめなデザインになってしまっているものもあります。そのどちらでもないやり方を模索しています。

たとえば、さっきのピピロッティ・リストの時にも話しましたが、アーティストの持っている色んな要素をキーワード化して、その要素を使ってデザインをすることで作品が持つ大事な本質、ビジュアル的というより概念的な部分がそのまま保たれたまま、別のグラフィックデザインにできると思っていて、毎回それをどうすればうまくできるのかを考えています。

原田:岡﨑さんがよく手がけている文化領域の仕事は、やりがいは凄くありそうですが、同時にとても難しそうですよね(笑)。たとえば、商品を売ることが目的なら、ある意味シンプルじゃないですか、翻訳というのも。でも、そもそもがコンセプチュアルなものを翻訳して、かつ伝わりやすさも意識しながらというのは、凄く絶妙なさじ加減を求められるんだろうなと。

岡﨑:そうですね。それが面白いです。

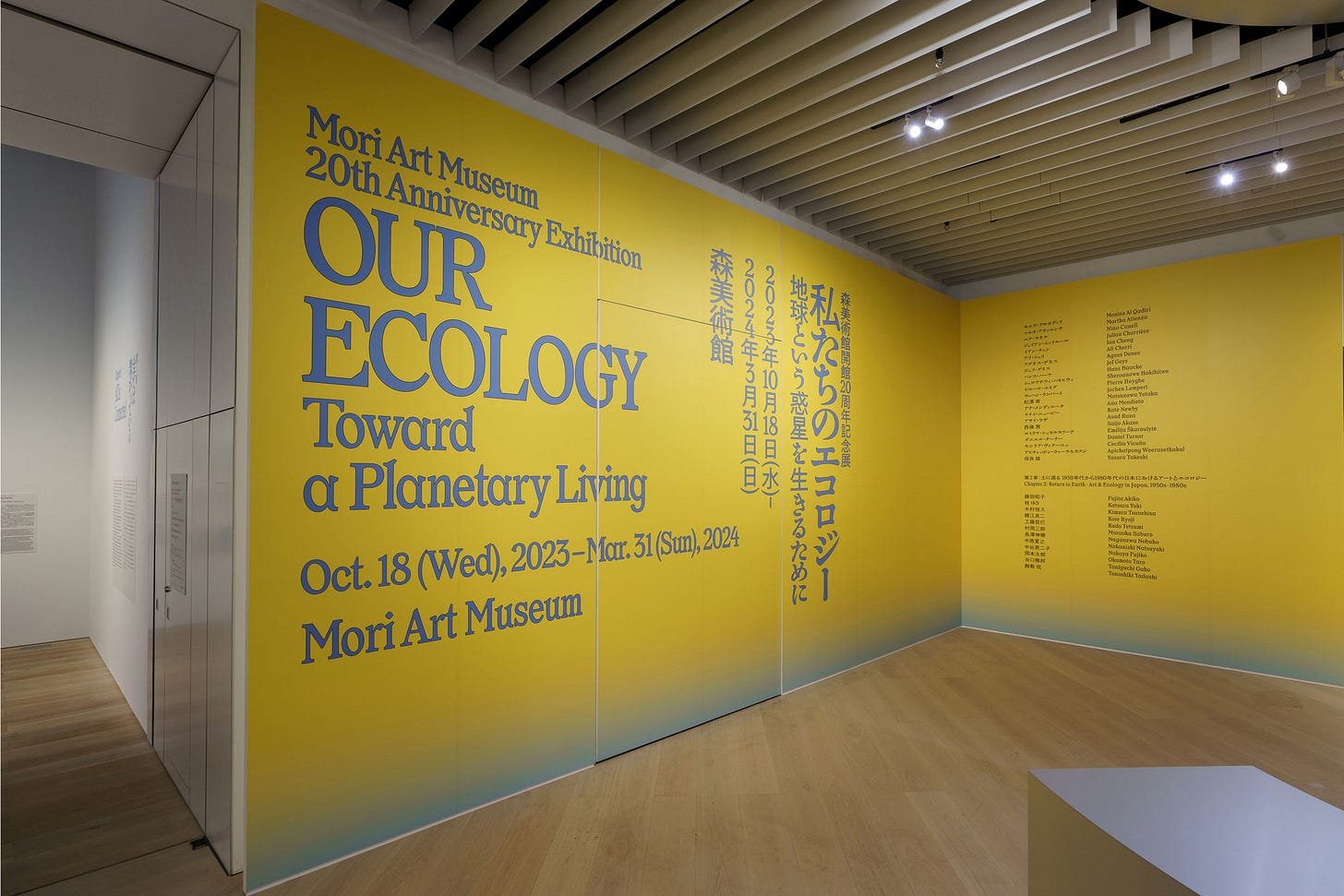

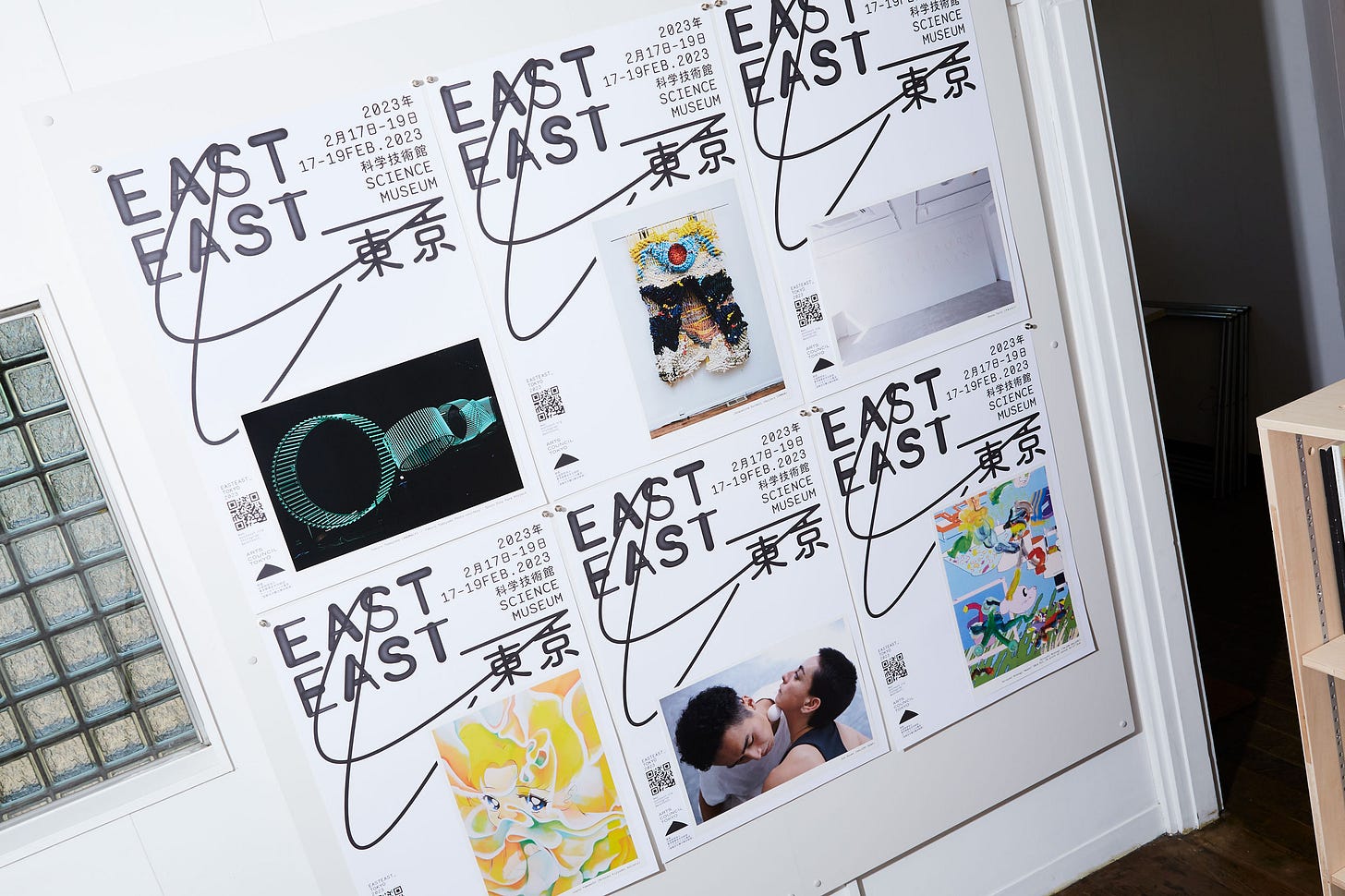

山田:たとえば展覧会でも、大型のものだったり、「EASTEAST」やミッドタウンの「DESIGN TOUCH」などは特定の個人作家を伝えるケースとは、また全然違いますよね。その展覧会やイベント自体が持っているアイデンティティも伝える必要がある。幾重にもそういう要素があるので、ピピロッティ・リストのように作家本人のアイデンティティを伝えていけばいいわけではないですよね。

岡﨑:そうですね。そういう場合はたいてい、キュレーターやディレクターの方と対話を重ねながら進めます。例えば、「EASTEAST」の場合は、以前にも何度もご一緒していたディレクターだったので、色々対話をしながら、どうすれば目指しているものが表せるかということを考えてつくっていきました。

原田:岡﨑さんは建築を学ばれてからグラフィックに進まれたわけですが、最近は建築出身でグラフィックをやっている方も少しずつ増えてきている印象があります。そういう方は結構ブランディングやコミュニケーションデザインといった、1枚のグラフィックでは完結しない領域に長けていることが多いように思います。やはり建築的な思考によって、どういう形でビジネスを届けていくべきかということを構造的に考えていけるところがあると思うんですね。でも、岡﨑さんの場合は、そうした構造的な視点を持ちながらも、1枚の平面でどれだけ勝負ができるかということをされているのが凄く面白いし、特殊だなと思っています。だからこそ、いま岡﨑さんにそういう仕事が集まっているのかなと(笑)。これからさらに色々な可能性が広がっていくんじゃないかと感じていますし、とても楽しみです。

岡﨑:ありがとうございます。

原田:今日は、岡﨑真理子さんのグラフィックデザインの特徴について、色々なキーワードも出しながらお聞きできたかなと思っています。次回は、本多沙映さんに再びご登場いただき、日本での活動やクリエイションの源泉について聞いてみたいなと思っています。岡﨑さん、今日はありがとうございました。

山田: ありがとうございました。

岡﨑:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae