ブランディングデザイナーは「属人性」が8割!? | 西澤明洋さん〈1/2〉

「デザインの手前」のニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。今回から2回にわたって、6月25日に青山ブックセンター本店で行われた書籍『西澤明洋の成功するブランディングデザイン』(誠文堂新光社)の刊行記念トークイベントの模様をお届けします。前半では、エイトブランディングデザインのデザインのプロセスについてお話を伺いました。

ブランディングデザインの専門家

原田:本日はお集まり頂きありがとうございます。西澤さんの聞き手役を務めます編集者の原田です。よろしくお願いします。

今日のトークイベントは、書籍『西澤明洋の成功するブランディングデザイン』の刊行記念イベントになります。まずは、西澤さんの方からご自身の活動と書籍の内容についてご紹介いただきたいと思います。

西澤:西澤明洋です。よろしくお願いします。エイトブランディングデザインというブランディングデザインを専業にする会社の代表を務めています。経営もしていますが、当然ながらフロントでブランディングデザイナーとしてブランドのプロジェクトもたくさんやっております。

創業したのはいまから18年前で、会社としては19期目に入っています。デザイン業界ではいち早くブランディングデザインの専門化を進めていて、私が建築出身ということもあり、他のグラフィックデザイナーの方よりは方法論やフレームワークを構築するなど建築的な手法をどんどんデザインの分野に取り入れています。そうしたデザインのやり方、進め方を皆さんにシェアしていけたらと思っており、本もたくさん書いています。

今回の書籍については、もともと『デザインノート』さんに特集号をつくっていただいたのですが、おかげさまで完売しまして。雑誌から書籍化しようというオファーを頂き、タイトルはそのままにケースを大幅にアップデートするために新たに取材いただきました。今回紹介している事例は全部で20ケースになりますが、エイトブランディングデザインではすでに創業から100以上のブランドを手掛けています。領域もかなり多岐にわたっているのですが、これは実は意図的です。私は色々なブランディングデザインの研究をしたいと考えて経営しているところがあります。

最初はビール会社とかカフェの仕事から始まっていくのですが、最近ではBtoB領域の医療系の仕事であったり、変わったところでは神社など宗教関係の仕事もさせてもらっていて、かなり幅広い業種を網羅しています。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

西澤:最初はビール会社さんやカフェから入っていて、デビュー作はCOEDOになります。また、ナナズグリーンティーというフランチャイズで展開する和カフェさんの仕事もさせてもらっていて、国内で80店舗、海外を入れると100店舗近く展開しているところです。

西澤:皆さんに身近な商品だと、ヤマサ醤油さんの「まる生ぽん酢」という大泉洋さんがCMをされている商品の立ち上げから参画しています。僕らはデザインだけではなく、企画開発や売り方など戦略部分の構築もお手伝いさせてもらっています。最近では基幹ブランドの「鮮度生活」という醤油のブランドなども担当させてもらっています。

ユースキンさんの仕事でも商品のパッケージだけではなく、コーポレートの全体戦略から入っていって、基幹商品であるオレンジの「ユースキン」、もともと「ユースキンA」というのがあったのですが、それをデザインリニューアルし、緑色の「ユースキンS」という商品を、「シソラ」とネーミング変更してリリースし、いまドラッグストアでもかなり売れています。

西澤:産泰神社さんは2号目となる神社の案件で、1件目は九州にある警固神社さんのブランディングを行いました。警固神社は天神のど真ん中にある都会型の神社さんなのですが、産泰神社は過疎地域です。群馬駅から車で20分くらいかけて行かないといけない、過疎化が始まっている場所で、人が周りにいないところをリニューアルしていくというプロジェクトで、もう1年以上経っているのですが、かなり数字の伸びが出ています。

他には、「SALWAY」という医療系の再生処理という分野のBtoBの仕事もあります。病院には手術で使ったメスなどを洗浄してもう一度利用できるようにする「中央材料室」という部門があるのですが、そこで使われる専門的な機材のブランディングです。実は医療業界には色々な問題があり、そこに突っ込んでいくような割と社会派路線のブランディングをやっています。

西澤:書籍の中では、僕のルーツが建築ということもあり、隈研吾さんと対談をさせていただきました。また、誰もが知っている方だと思いますが、佐藤可士和さんとも対談をさせていただきました。可士和さんは「ブランディングデザイン」という言い方はされずに、「アートディレクション」「クリエイティブディレクション」という言い方をされますが、その知見から見たブランディングデザインやデザインのあり様などを語っていただいています。

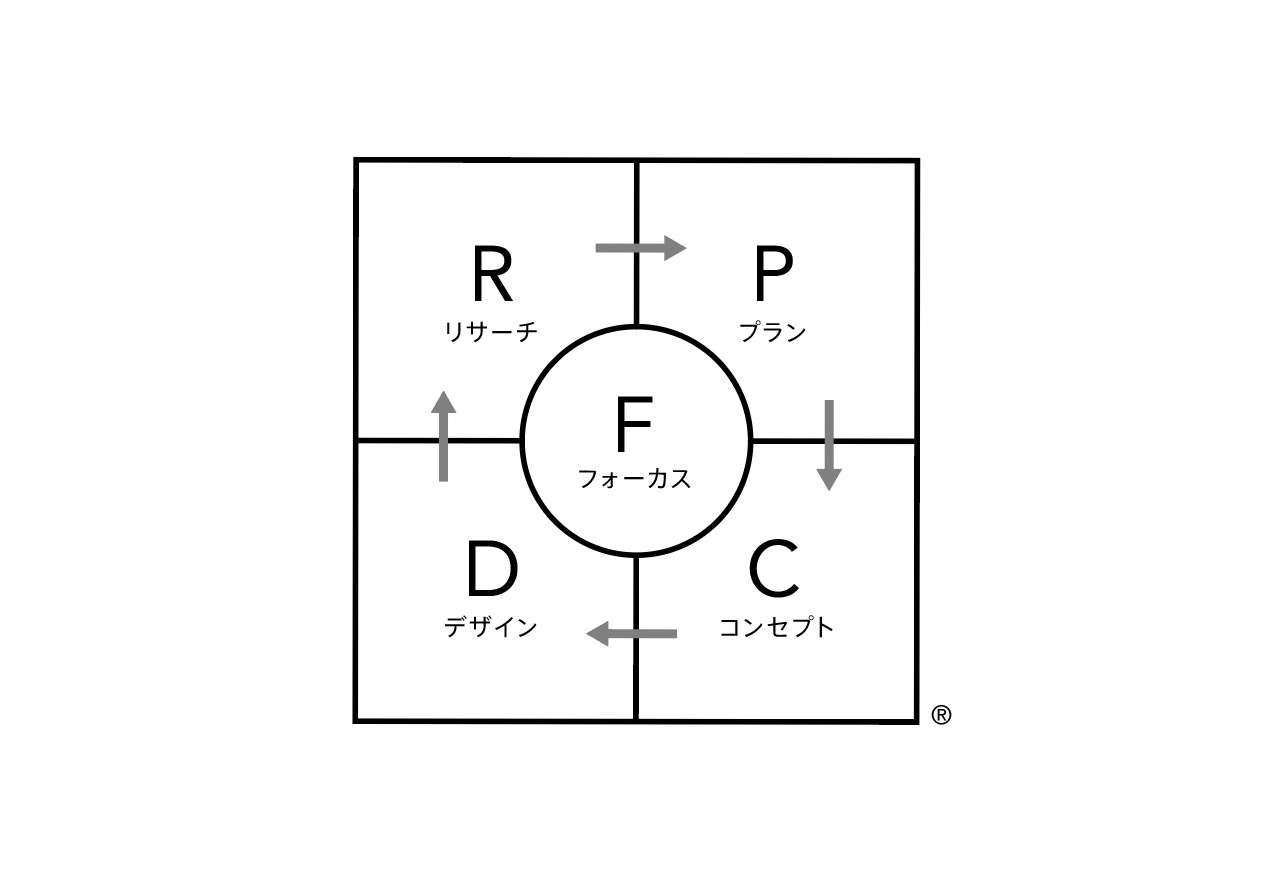

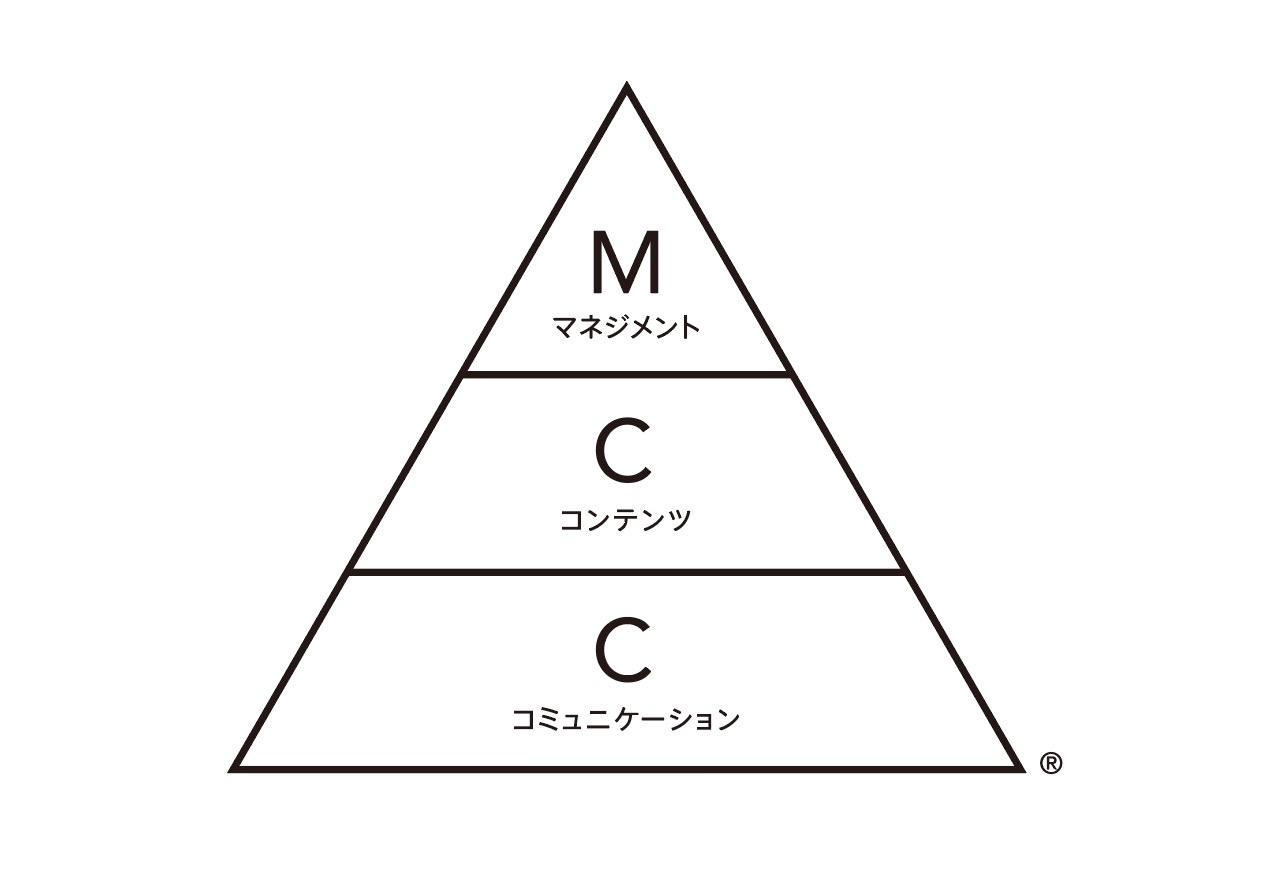

西澤:先ほども話したように、僕は実務家でもあるのですが、方法論をどんどん構築して発表していくタイプで、代表的なところでは「ブランディングデザインの3階層®」「フォーカスRPCD®」というものがあります。ブランディングを考えるフレームワークや進め方のメソッドを色々発表しておりますので、それをダイジェストで書籍の中にもまとめていただいています。

あとは、外ではあまり言わないスタッフの話ですね。うちは全部で20名くらいのスタッフがいるのですが、マネージャー2名以外は全員ブランディングデザイナーという特殊な形態になっています。普通はアートディレクター、グラフィックデザイナー、プランナーという形で分業していきますが、それをせずに一人で案件を担当しきれるような人を1、2、3人とがんばって育てているような、変わった教育方法を取っていて、そのことにも少し触れております。

以上、簡単に自己紹介をさせていただきました。

リサーチからデザイナーが関わること

原田:今日は3つのテーマを立てています。最初のテーマは、「エイトブランディングデザインがデザインの『手前』にしていること」というところで、デザインのプロセスの話を聞きたいなと思っています。

次は「ブランディングデザインの『手前』からデザインについて考える」です。西澤さんはブランディングのためのデザインをされていると思いますが、もともとデザインはブランディング以外にも色々な役割を社会の中で担ってきているので、「そもそもデザインにはどんな役割があるんだろう?」というところをお話してみたいと思っています。

そして、この書籍のサブタイトル「本当に良いモノをより良いカタチに導く」というところにもつなげているのですが、最後は「企業やブランドが、本当に良いモノを生み出す『手前』に必要なこと」というテーマになります。ここでは企業やブランドがより良いものを生み出す条件であったり、そこに対してデザイン的な考え方や思考がどんな役割を果たせるのかというところを聞いてみたいと思っています。

原田:では早速、最初のテーマ「エイトブランディングデザインがデザインの『手前』にしていること」に入っていきたいと思います。

先ほど少しご紹介いただいた「フォーカスRPCD®」というデザインのプロセスがありますが、それこそ「D=デザイン」の「手前」のプロセスがむしろ大切というか、そこでブランディングの大部分が決まってしまうのではないかというくらい、手前のプロセスを大事にされている気がします。なぜ、デザインをする前のプロセスを重視しているのかというところを聞いてみたいなと思っています。

西澤:もともと僕は京都工芸繊維大学というところで建築を学んでいたのですが、在学中に日本で初めて「デザイン経営」を学ぶ専門学科が創設されたんです。当時は「デザイン経営工学科」という名前で、いまは別の学部に吸収されているのですが、当時の僕がいた研究室の山内陸平先生が学科新設の旗振り役をされていたんですね。僕が3、4年生くらいからデザイン経営的な話を結構されていて、平たく言うと「デザインを経営資源に使うにはどうしたらいいか?」ということを全方位的に考える学問なんですね。デザイン経営を学んでいく過程の中で、先生に教えていただき勉強し始めたのが、「ナレッジマネジメント」という分野でした。

組織や企業の問題として、個人に紐づいている暗黙知というのが、なかなか会社の中に溜まっていかないで流出してしまう問題を解決するために、どうやってナレッジを育てていくのかということを研究していた分野があるんですけど、その中に「SECI(セキ)モデル」というのがあるんです。暗黙知、形式知、暗黙知というループをしっかり設計して取り組んでいくと、企業にとって価値あるナレッジが増えていくという理論です。これを学生時代の時に本で読んだ時に、これはデザインの話だと思ったんです。

西澤:学生時代の僕は、姿・形をカッコ良くつくるとか、いままでになかった新規性のあるものをつくることがデザインの価値だと思い込んでいたんですけど、「ナレッジ」というところからデザインを見た時に、デザインというナレッジが経営に役立つようにする。それはもちろん、形として理屈としてもサポートするんだけど、そもそもそれが増大していくという考え方をあまり持っていなかったんです。

デザイナーはほとんどが、自分のスキルや手業、感性やセンスと言われるような暗黙知で生きている人なんですね。今回の書籍でも色んな会社のロゴも載っていますが、これらはカッコ良いといえばカッコ良いのですが、暗黙知だけではナレッジは増大していきません。僕らがやっているフレームワークというのは、お客様とエイトブランディングデザインのスタッフにナレッジが共有でき、一緒に使えてそれが増大していく仕組みしようというのでつくったのが最初ですね。

最初につくった「フォーカスRPCD®」というのは、実は会社を立ち上げる前からほぼ原型ができていたんです。学生時代にそういう研究をしていたので、ブランディングデザインという分野を立ち上げる時に、オリジナルのプロセス論として「フォーカスRPCD®」をつくりました。でも実は、そのプロセス自体はそんなに目新しいものじゃないんですよ。どちらかというと建築をやっている人には当たりで、リサーチ(=R)というのは敷地調査やお客様のヒアリングなど要件の整理ですね。そこからプランニング(=P)に入っていって、コンセプト(=C)に昇華して、デザイン(=D)という造形に入るというのは、建築の人が聞いたら「当たり前やん」と思うことをグラフィックデザインの世界に持っていって、企業経営に当てはめてみると何かができるのではないかという仮説のもとで取り組んでいった。僕がデザイン会社を起こし、ブランディングデザインというジャンルを立ち上げる時に最初にやっていったことですね。

原田:グラフィックデザインの世界だと、「フォーカスRPCD®」のうち、リサーチ(=R)やプランニング(=P)あたりまではクライアント側がある程度お膳立てをしてくれていて、その上でデザイン(=D)をお願いされるケースもままあるのかなと。一方で、「R」や「P」のプロセスからデザイナーが居合わせることというか、クライアントと協働することは凄くいま大事になってきていると思うのですが、デザイナーがそのプロセスに関わることの意義というのはどんなところにあるのでしょうか?

西澤:僕は建築やデザイン経営を学んだ後、東芝に入ってプロダクトデザインをしているんですね。その後グラフィックを独学で学んで、ブランディングの分野を立ち上げているんですけど、基本的にグラフィックやプロダクトというのはリサーチの要件が割と少ないんです。先ほど言われたように、ある程度クライアント側から要件定義でオリエンされたら、すぐにデザインをしてしまえるような領域なんです。

でも、建築は違うんですね。お客さんからの「こんなものを建てたい」というオリエンがそのまま形になることはまずなくて、そもそもお客さんの方がよくわかっていないことが多いんです。例えば、「この敷地で何平米の建物を建てて良いのか?」とか、「近隣にこういう人がいた場合はどんな対策を取らないといけないのか?」ということは、プロじゃないから全然わからないんです。

だから、リサーチという工程が非常に大事で、リサーチを通して本当の要件定義をつくっていくんですね。僕がいまグラフィックデザインでやっているのはこの建築のやり方に近くて、逆に言うと僕らもクライアントと契約して仕事を進めていく時に、「こういうことをやってください」というのはあまり言われないんです。「困っていてブランディングしたいです」とか、「いまの状態が良くないからリニューアルしないといけないとは思っているんです」と。でも、どうやっていくのかわからないから、一緒にそれを探していくために、リサーチのプロセスからワークをやっていくという感じになりますね。

デザインの「汎用化」の先にあるもの

原田:先ほどお話しされたように、このプロセスを体系化しているのは、エイトブランディングデザインのデザイナーのためであり、クライアントのためでもあるということなんですよね。

西澤:そうですね。でも最初は僕の個人技でやっていました。「フォーカスRPCD®」の原型はその時からあったのですが、お客さんに「こういう進め方をします」とは言いつつ、「一緒にやりましょう」とかは別にありませんでした。初期の仕事はCOEDOさんやナナズグリーンティーさんになるのですが、例えばCOEDOでは朝霧さんという経営者がいて、僕と2人でずっと話しているんですね、壁打ちするみたいに。先方は経営的な視点でこういう課題があると言うし、僕はデザイン的な視点でこうブランディングをやった方が良いという話をして、2人の暗黙知でひたすら高速パスを回して、プランニングやデザインを考えていくんですね。

でも、ふと見ると誰もついてこれてなくて、うちのスタッフも何をやっているのか良くわからない状態で。ロゴをつくってほしいと言えばサポートはしてくれるのですが、西澤は何を意図していてこれをつくろうとしているのかということが何も伝わっていない。これはちょっとまずいぞと。それはお客さんの側にもあって、COEDOの朝霧さんやナナズグリーンティーの朽網さんは天才系の人で、僕のようなデザイナーとも阿吽の呼吸で仕事ができてしまうんです。当時彼らは規模が小さい会社で、ある程度ワンマンで天才的な経営センスでやっていた人たちなんですけど、もっと規模が大きい会社さんとお付き合いするようになると、そうは問屋が卸さないわけです。当然、社長がワンマンで経営をしていませんし、いろんな立場のスタッフさんと協働して仕事をしていかないといけないので、目線合わせをしないといけないとなった時に初めてブランディングデザインのプロセスが細かく言語化されていったんです。

原田:それまで西澤さんやクライアント企業の経営者など属人性の高い中でやっていたものを、よりデザインのプロセスを汎用的なものにしていくというか、そのための体系化だったのだと思います。いまはデザインも民主化の流れと言うか、より汎用性を高めていこうというのがあると思っていて、わかりやすいところで言えば「デザイン思考」みたいなものがありますよね。リサーチをしてそこで共感を得て、課題を探索して、コンセプトを立案してプロトタイピングをしていくというプロセスを体系化していくことで、どんな人でもデザインというものに関われるという意味では凄く意義があることだと思いつつ、一方でプロセスが体系化されすぎると、手段のはずが目的化してしまうところがあるのかなと。

西澤:ミッション、ヴィジョン、バリューとかはその典型ですよね。

原田:そうですね。プロセスを手順として消化してしまうというか。そのプロセスをなぞっていくと、西澤さんが言うところの「差異化」が難しくなってしまうとか、プロセスの中のどれかひとつの工程を飛び越えて良い答えにたどり着いてしまった、というようなことが生まれにくくなる気がしていて。どこまでプロセスをなぞっていくのかというところは、どのように考えて進めていらっしゃいますか?

西澤:プロセスをつくる時に非常に意識したのは、本当の大枠だけを言語化しようということでした。例えば、「RPCD」はたぶん飛ばせるステップがひとつもないんです。そんな粒度の話ではなくて、絶対にやらなければいけない与件というか。

原田:必要最低限のステップということですね。

西澤:はい。実際のワークというのは実はもっと細かくて、10〜20ステップくらいにわかれていて、お客様に合わせて開発手順をカスタマイズしていくんです。例えば、コーポレートブランドの経営戦略を立案する場合と、商品企画・商品開発をする場合では全然アイデアの出し方が違うので、細かい部分はその時々に応じて可変的につくっていくような柔軟性を持たせて、本当の大枠だけ示している感じですね。

体系化・言語化できないプロセス

原田:それは裏返すと、体系化や言語化できないプロセスにも目を向けていくことが大事ということなのかなと。

西澤:そうですね。僕はデザイン業界の中で、形式知や言語化ということをかなり口酸っぱく言っている方なので、そればかりやっているように見られますけど、現場の肌感としては、形式知化されているところはせいぜい2割くらいです。あとの8割は暗黙知というか「人間だもの」というか(笑)。僕も含め、うちのブランディングデザイナーのかなり属人的なところで揺らぎながらやっているというのが実際のところですね。でも、8割の属人的なところをブーストさせるために、しっかりした形式知の2割の土台があるのと、土台もなくセンスだけでやっている人とでは、全然初動も到達できるゴールも違うという実感はあります。

原田:デザイナー一人ひとりの属人性が実は凄く大事ということだと思うのですが、これはなかなか「RPCD」のプロセスだけを見てもわからないところですね。たしか以前に西澤さんがSNSで、「働き方のテーマは『自立』。ブランディングデザイナーとしてお客様に最初から最後まで責任を持って伴走し切る」といったことを書かれていたんですよね。まさに一人ひとりのデザイナーとしての態度や姿勢が実は大事だということだと思うのですが、エイトブランディングデザインがデザインのプロセスにおいて、クライアントにどう伴走していくのか、どこまで一緒にやっていくのかというところはどのような感じなんですか?

西澤:「自立」というのは会社創業初期くらいからかなり口酸っぱく言っていて。あまりに言いすぎるから独立する人も多いんですけど(笑)。

先ほども言ったように、うちはクリエイティブ職種はひとつだけで「ブランディングデザイナー」という肩書きの人しかいないんですね。そこにランクはあって、シニアランクの人もいれば、まだまだジュニアランク、アシスタントランクという人もいるのですが、実は建築の事務所も同じで、「アーキテクト」になる前にいくつかの段階があるんです。建物担当できる人がいて、その前にプランニングや図面を引けるような段階があって、一番最初は模型づくりから入るアシスタント。そこから徐々に修行をして、トータルでやる責任とかプロセスとかスキルを身に付けていくという教育体系が建築の世界にはあるんですけど、僕はこれをグラフィックの領域でやってみたいなと思ったんです。

こっちの業界に後から入ってきて思ったのは、凄く分業化されている世界なんだということでした。これは私見ですが、おそらく広告代理店さんがつくったスキームなんです。広告産業が高度成長期に伸びていく時に、品質が高いものを早く大量につくるために、効率良く仕事を回す必要があって、凄く分業化されているんですよね。ディレクターとかデザイナーとか映像を撮る人とか手が分かれていて、その分一つひとつが早くて精度が高いんです。そういう人たちが集団になってやっている領域なんですけど、CMを早く大量につくるといったような納品形態が決まっている場合とかには適しているやり方だと思うんですが、ブランディングというのはやっぱりよくわからないことがいっぱいあるんです。

さっきも言ったように、コーポレートのブランディングと商品のブランディングでは全然違う作法をとらないといけないし、クライアントの規模やデザインリテラシーの有無によってもこっちの出方ややり方をカスタマイズしないといけないので、基本的にはそのクライアントさんに寄り添って、最初から最後まで一気通貫で伴走するというのが一番良いやり方だといまのところは思っています。

最初にこれを自分でやってみたら上手くいったケースが続いたので、スタッフにもやってもらおうと考えたんです。みんなが自立してやれるように。そうすると僕抜きでも案件を担当できる人が出てきて、そういう人が会社に残ってくれることもあれば、自分で勝負したいと思って独立していく人もいます。でも、僕はそれでいいと思っているんです。そうすることで会社も強くなっていくし、出ていって社会にそういう自立した人がたくさん出ていけば、結局ブランディングデザインで元気になる会社がいっぱい増えることになる。僕らがそんなに大きな会社にならずとも、ブランディングデザイナーという人口を増やしていけば僕らのコンセプトである「ブランディングデザインで日本を元気にする」ことにつながっていくのかなという感じで仕事をしていますね。

原田:デザインが細分化されているという話でいうと、どうしても細分化されている職種だとフォローしきれない部分が出てきてしまうと思うんですよね。ブランディングデザイナーとしてかなり長期にわたって並走しているからこそフォローできるところがあって、実はそれがデザインとは関係ないところまでフォローしたり、ケアしていくようなことというプロセスも中には含まれているのではないかなと。

西澤:それはメチャクチャありますね。例えば、案件を担当しているお客様が初めて社内でブランドンマネージャーみたいにとりまとめる立場になって、何をしていいのかわからないと悩まれている時に親身に相談に乗ってあげるとか。これはもう全然デザインの話じゃないですし、なんなら人事的なところにも口を挟んだりもします。これくらいのキャリアやスキルがある人がこのポジションについておいてもらわないと、インナーブランディングが上手くいかないですよ、という話をすることもあって。こういうことが従来のデザインかと言うと、いわゆる姿・形をつくるよりもまさしく「デザインの手前」の話だと思うんですね。でも結果的に、良いデザインをしようとするならそこまで関与していかないと、会社のデザインとかは良くならないと思っています。

原田:そこは結構ポイントだと思います。西澤さんがつくられているプロセスというのは「仕組み化」だと思うのですが、ただ仕組みをつくるだけではなく、実際にそれを走らせていく時にどれだけ相手に寄り添っていけるかという属人的な動き方が、AIの時代のデザイナーにとってはとても重要になってくるんじゃないかと。

西澤:これは流儀が色々あって、僕とかは割と簡潔にお客様とやり取りするのが好きなタイプですが、もうひたすら長電話をする人もいたりします(笑)。「ずっと電話してるんちゃうか」というくらい担当の人に寄り添いながら、悩みなどをヒアリングしていって、「ちょっと困ったことがありそうなので飲み会行ってきていいですか?」とデザインに入る前段を整えていく。僕には真似できないようなやり方もあるんだなと学ばせてもらったりもしていますね。

原田:一人ひとりのデザイナーの属人的な部分を許容していると思うのですが、エイトブランディングデザインとしてはスタッフの教育というか、いかに相手に寄り添っていくのかというところの心構えや姿勢としてスタッフに伝えていることはありますか?

西澤:僕たちのゴールというのはハッキリあって、それは良いデザインをつくることなんです。だから、コンサルではないですよということは釘を刺しています。コンサルティングが目的になってはいけなくて、僕らの目的は良いデザインをつくること。結果や成果が出る、成功するためのデザインをお客様のために必ずつくる。そのプロセスとしてコンサルをしたり、お悩み相談をしたり、飲み会をするのはよ良くて、その手段は問わない。もちろん、お客様に対して失礼にならないやり方というのは色々あるので、それは最低限言いますが、あとは自分で考えてくださいという感じが多いですね。

あと、僕らの仕事の特徴としては、ワークショップをずっとしているんです。プロジェクトのキックオフから、リサーチ、プランニング、コンセプト、デザインというプロセスでずっとワークショップをしていて、それを繰り返していく中で最終的にブランドリニューアルにたどり着くんですね。このプロセスが僕もですけど、スタッフのブランディングデザイナーにも良い効果があるのかなと思っています。デザイン会社というのはオリエンを受けて提案をすることが多いですが、その時の方向性はお互いに対峙しているんです。ボールが来て、返すという感じで。ワークショップが良いのは、クライアントも僕らも向かっている方向が一緒で、チームでパスを回している感じと言うか。だから自然と息も揃ってくるし、僕らもクライアントのことがわかるし、クライアントの方も僕たちのことをわかって下さいます。デザイナーというのはこういう人種で、良いデザインをつくるためにこんなところをこだわってやるんだというのは、当然ですけど相手にはわからないわけですよ。「なんでロゴデザインに2ヶ月も3ヶ月もかかるんですか?」とたまに聞かれるのですが、それは死ぬほど検証をしているからなんですよね。それはやっぱりわからないじゃないですか。でも、一緒にやっていると、「エイトさんがこうやって時間を使っている時は多分アイデア出しをしてくれている時なんだ」というのが自然と伝わっていって、そこで信頼関係が生まれてくるということがあるんです。

原田:「フォーカスRPCD®」という体系化されたプロセスはあるけれど、それは目指すゴールに向かうための土台になる部分であって、その上に立ってデザイナーそれぞれがゴールに向かって色んなやり方をしているというところは凄く気づきというか、学びになるところだと思って聞かせていただきました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae