いいものをつくるためには、どんな環境が必要なのか? | CEKAI・井口皓太さん+加藤晃央さん〈2〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。クリエイティブアソシエーション・CEKAIのシリーズ2回目では、共同設立者である井口皓太さん、加藤晃央さんにCEKAIがつくられた背景や、目指している形などを伺いました。

設立10年を迎えたCEKAI

原田:前回に引き続き、クリエイティブアソシエーション・CEKAIのメンバーにゲストとして出ていただくシリーズ、今回が2回目になります。前回は、CEKAIの共同設立者で映像デザイナー/クリエイティブディレクターの井口皓太さんに、色々なお話を伺いました。今回も井口さんにご参加いただきます。井口さん、よろしくお願いします。

井口:お願いします。

原田:前回の最後に、井口さんが野球をやっていた時代にキャッチャーをされていたというお話をしました。4番バッター的な側面と、局面を見ながら戦略的に物事を進めるキャッチャー的な側面があって、その二面性が井口さんの活動、そしてCEKAIが広がってきた背景に大きく関係しているんじゃないかと。今回は、そのキャッチャー的な側面をサポートというか、むしろ牽引してきた方にもご参加いただきます。井口さんとともにCEKAIを設立した加藤晃央さんです。加藤さん、よろしくお願いします。

加藤:よろしくお願いします。

山田:よろしくお願いします。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

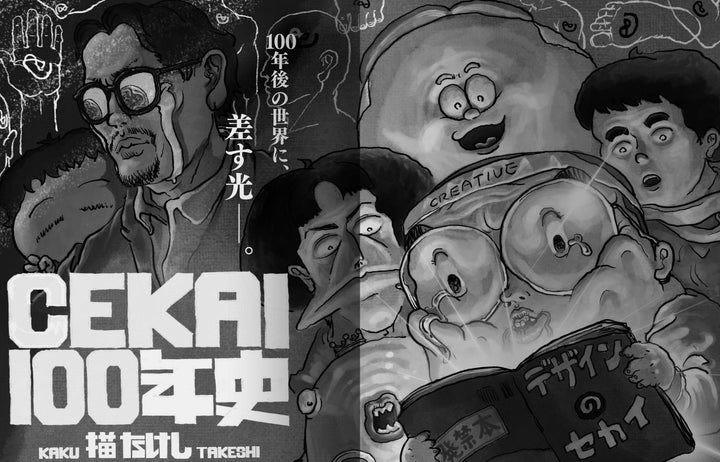

原田:前回も少しお話ししましたが、TYMOTE時代に井口さんたちを取材させていただいた時に、つくっているものは素晴らしいし、活動自体も面白いと思う一方で、「将来どこに向かっていくんだろう?」と感じていた部分があったんですよね。それがいまやCEKAIを立ち上げて10年が経ち、GASBOOKから豪華な本まで出版されるようになって。勢いだけで10年というのはもちろん続けられないことですし、このGAS BOOKは、色々なお仕事が収録されているだけでなく、漫画が凄いですよね。

加藤:もともとは12ページとか18ページくらいの付録として、一人のクリエイターの表現を通じてCEKAIを切り取ってもらおうというところで始まったのですが、気づけば200ページを超えてしまって(笑)。ぜひ漫画だけでもぜひ単行本化したいなと思っています。

原田:これもCEKAIに名を連ねるCMディレクターの泉田岳さんが描かれていますが、単行本化は切に願いたいところですね。

井口:うれしいですね。この10年を泉田の視点で切り取ってほしいとお願いして、僕と加藤の簡単な昔話を聞かせて、あとは自由に描いてもらったのですが、出来上がったのは10年どころか100年史で、なぜか僕らはもう死んでいるんですよね(笑)。全然想定と違うものができていると思いながら、面白いからどんどんやってと任せていたら、作品集よりも分厚くなってしまって(笑)。みんな面白がってますけど、これもCEKAIらしいなと思っています。

原田:いま昔話というワードも出ましたが、今日はCEKAIの成り立ちや、どんなチームになっているのかというところを色々聞いていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。

加藤+井口:よろしくお願いします。

就職をしないという選択

原田:1回目でも話に出た、井口さんが武蔵美時代に立ち上げたTYMOTEというチームに実は加藤さんも名前を連ねていらっしゃいましたよね。

加藤:入れていただいておりました。

井口:学生時代、クリエイターたちがつながっていけば何か起こせると思っていたんですけど、やっぱり不安じゃないですか。独立するにしても下積みが必要だと感じる部分もある中で、僕が学生の時に加藤さんが「モーフィング」という会社をすでに立ち上げていることを知ったんですよね。そこで、こんな風にもう独立している人がいるんだと気づいたんですよね。僕が大学3年くらいの時だったと思います。

加藤さんはクリエイティブチームというより、クリエイターたちのプラットフォーム、新しい世代の土台となるようなものをつくりたいと考えていて。まさに「モーフィング」という言葉通り、色んな人をつなげていきたいというのがあって、いまのCEKAIがアメーバ状に広がっている性質は、加藤さんの影響が大きいと思っています。そういう人がいるなら、僕はクリエイティブに振っていこうと思えたというか。学生の頃から、単にモノをつくるるだけじゃなくて、器というかプラットフォームもつくっていかないといけないとなんとなく考えていたんですけど、加藤さんみたいな人がいるなら、そっちは加藤さんに任せて、僕はクリエイティブにに専念しようと。そんな感覚からTYMOTEにも入ってもらいつつ、加藤さんのモーフィングという会社とも連携していこうというスタートだったと思います。

原田:就職という選択肢は最初からなかったのですか?

加藤:当時はもちろん代理店やメーカーのクリエイティブに入るという流れはありましたが、井口さんたちは学生時代からチームを組んで色々やっていましたし、これでまたバラバラになってそれぞれ就職するよりは、このまま続けていけるだろう、やっていきたいよなというところがあったと思います。

井口:でも多分いま思い返すと、加藤さんがだいぶ背中を押してくれたんだと思いますね。「そういうやつが生まれた方が面白くなる」と思ってくれていたんだろうと。会社のつくり方も全然わからなかったので、加藤さんが色々判子を押してくれたんじゃないかな(笑)。あまり覚えていないですけど。

原田:既存のデザイン業界やクリエイティブ業界に対するカウンターというか、違うことをやるんだという意識はその当時からあったのですか?

井口:そうですね。僕も企業や代理店に入って活きるクリエイターじゃないという自覚もどこかであったと思うんですよね。自分がやろうとしていることをデザインの仕事として上手に整理できないというか。それなら、自分のつくるものを社会と直接照らし合わせた方が早いんじゃないかと思っちゃったんですよね。当時はみんな口癖のように少し言い訳っぽく、一旦代理店や企業に入って、30歳、35歳ぐらいまでに独立するということを言っていたんですよね。でも、その先に独立があるのであれば、先にやって自分で体験した方が早いよなとは思いました。原田さんに取材していただいた頃なんて、まだ社会勉強しながら何が求められるのか、どういうデザインがお金になるのかということとか、リアリティの中で泳いでいたというか、溺れているような状態でしたね。

山田:時代的にも、電通や博報堂など代理店の中でクリエイティブ部門が分社化されて、才能のある方々が独立しつつ、元いた会社ともつながりながら活動するという形が増えていましたよね。一方で、学校を出ていきなり起業するのは、特にグラフィックやデザインの世界では非常にセンセーショナルで、新しい衝撃的な動きだったと思います。

井口:それこそ原研哉先生の授業で、無印良品の仕事などを見ていると、デザインの正解を突きつけられているような感覚があったんです。それはもうぐうの音も出ないくらい正しいことのような気がしていたのですが、でもそれを僕らの世代がそのまま正しいとして受け入れて、みんな同じようなデザインになっていくことにも違和感があって、反発していました。いまでは原さんともサシで飲みに行けるくらい仲良くなりましたけど(笑)。

一方で、デジタルメディアやモーションデザインの領域は、むしろ若い世代に強みがある分野で、上の世代よりも僕らの方が得意な領域が少しずつ膨れ上がってきていた気がしていました。そういうものと、憧れてきたものとの乖離というのものが自分たちの世代にはあって、それが背中を押して独立させたような感覚があった気がします。

原田:上の世代とは違うやり方を自分たちなりに見出せるんじゃないかという感覚から、自分たちで始めてしまったということなんですね。

井口:そういう感覚が僕にはありましたが、加藤さんはどうなんですかね?

加藤:見ていると、そこまで見通しがあって独立したというよりは、その時の感情や立ち位置を含めた勢いが大きかった気がしますね。「もう、やってみちゃおう」みたいな。

クリエイター以外の職能が集まれる場

原田:TYMOTEとして活動を始めて、美大時代の仲間で立ち上げたチームとして、面白いクリエイティブをつくる人たちだと業界内でも一定の注目を集めていたと思いますし、実際仕事も色々されていたと思います。TYMOTE自体は、大学を出てから何年くらい続いたのですか?

井口:CEKAIの誕生と重なってくる部分もありますが、10年で会社自体は閉じる形になりました。ただ、いま思い返すと全員でちゃんと活動できていた期間は5、6年くらいで、本当に限られた時間だったと思います。

原田:どこかでTYMOTEという形に限界を感じた部分があったのですか?

井口:デザインチームにはやっぱり美学みたいなものがあるじゃないですか。グラフィックデザインならグラフィックデザインにまっとうに向き合うというか。でも、加藤さんと僕は同じように少し引いて、「これからどうなっていくか」「こうなったら面白いよね」ということを結構考えていく側だったんですよね。TYMOTE自体の活動は順調だったし、みんなそれぞれに思いがありましたけど、もう少し広がっていかないと、ただのデザインチームで終わってしまうんじゃないかという感覚があって。そういう相談を加藤さんにしていたような気がします。その中で加藤さんが「次のステージがあるんじゃないか」と引っ張ろうとしたことで色々揉めたような気もしていますし、加藤さんにやられたような気もしますけど(笑)。

原田:そこで目指していたものは何だったのですか? クリエイターとしてつくりたいものはある程度つくれていたのかなと思うんですけど、そのさらに先のイメージがあったということなのですか?

井口:加藤さんとどういう話をしていたか覚えている?

加藤:例えば、新しいメンバーを入れるとか、新しい領域にチャレンジするとか、TYMOTEも名が知られるようになってきて色んな応募や案件の相談も来ていたんですけど、井口さんと他のメンバーの考え方やフィルターが結構違ってきていたんですよね。「最近あいつがこういうことをやっていて面白いから一緒にやりたい」とか「いまはお金にならなくても、こういう相談をもらうことは凄いことだからやってみたい」みたいなことを井口さんが考えていて、でもそれがなかなかメンバーの理解を得られなかったり、進まないということがあったんですね。それはチームの否定ということではなくて、もう少し拡張してアメーバ状に広がっていけるイメージを当初から持っていたんですよね。

井口:もともと美大のつくり手の立場だと、どれだけ広げても知り合えるのは違う美大のクリエイターたちだったんですよね。でも仕事をしていくうちに、仕事をくれるプロデューサーとか、こういう人たちもいるんだということがわかってきて。一番最初に思ったのは、「クリエイター以外の人たちがメチャクチャ多いな」ということで、クリエイティブがすべてだと思っていたのに、どうやらそうではない人たちの方が儲けているんじゃないかとか色々感じるんですよね。

クリエイターたちでチームを組んでいたことは僕の中で凄く大事な時期でしたが、もっと可能性を広げられるキャラクターがいると思うようになった。加藤さんも一時期はつくらないけどそこにいる人として少し迫害を受けていたりしましたけど(笑)。やっぱりクリエイティブのチームの外の言語を仕事をしていく中でどんどん得ていく中で、もっと広がるという感覚があったんですよね。また、僕らの後にフリーランスでやっていく人が増えてきて、面白い人が点々と存在している状況が出てきたんですよね。会社をつくるのではなく、個人でやっていくような。そういう人たちともTYMOTEはやれるとか一緒にチームになれると思っていたのですが、やっぱり自分たちのブランドだったり、すでにクリエイティブの商流の中でハマっているひとつの場所があって、そこから抜け出せない気持ち悪さが僕の中で出てきていたんでしょうね。その中で、加藤さんを入れた理由はこういうことだったよねと。違うキャラクターも含めてもっと広がっていくようなこと、つまりプラットフォームとクリエイティブが一緒になっているようなことをいよいよやっていかないといけないんじゃないかと。それがTYMOTEの中ではどうやらできなさそうだという話をしていたんだと思いますね。

原田:より有機的にクリエイターが活動していけるための、プラットフォーム的な場所が必要だというところからCEKAIがつくられていったということなんですかね?

加藤:TYMOTEがなくなるとか、解体するという前提はまったくなくて、TYMOTEもTYMOTEでより強くなっていくという中で、そのひとつ後ろに受け皿が必要だったというか。でも、マネジメント、プロデューサーなどをTYMOTEに入れていくという思考はなかったんですよね。そういう人たちと相対する形ではなくて、そういう人たちも集まれる場所が必要なんじゃないかと。

井口さんたちが就職せず独立したことが同期にはかなりインパクトがあって、みんな就職してからも「あいつらどうなるんだろう」と横目で見ていたところがあって、その中でTYMOTEがあそこまで行ったので。そんな中で、社会人5~7年目くらいになって独立を考え始める人が出てきて、相談を受け始めていたんですよね。「会社をつくるべきか、個人でやるか、まだ企業にいるのか」みたいな選択肢が出てきた時に、TYMOTEとまた同じような状況をつくるよりは、もっとみんながつながれる場をつくった方がいいんじゃないかというところで、CEKAIというものが構想されていった感じでしたね。

クリエイターを支える機能としての法人

原田:デザイナーやクリエイターなどものをつくる人以外の職種で、プロデューサーやマネージャー、PM、バックオフィスも含めて、色々な人たちを入れて体制を整えるというのは、例えばデザインファームやクリエイティブエージェンシーみたいな形態ですでにあると思うのですが、クリエイティブアソシエーションとしてのCEKAIは、それらとはイメージしているものが違ったということですよね?

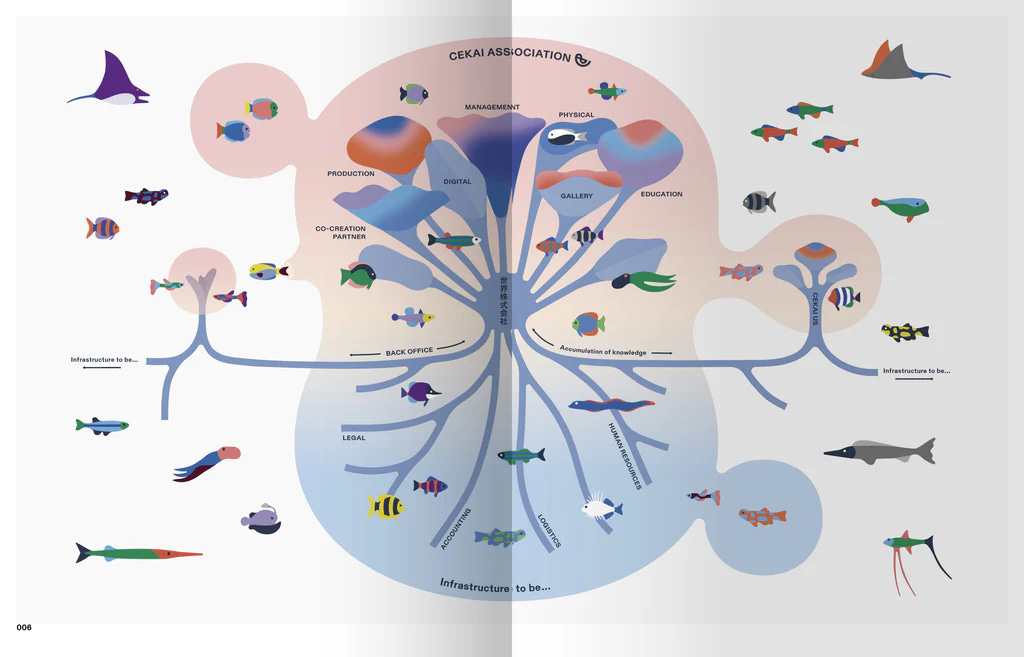

加藤:そうですね。ファームのようにひとつの大きなブランドや傘のもとに集まるというよりは、クリエイターなりユニットなどのブランドがそれぞれ立った上で、逆方向からガバナンスしていくというか、逆ヒエラルキーのような考え方なので、三角形の向きが違う感じですかね。

山田:ディレクターやプロデューサーの役割は昔からありますけど、プロジェクトマネジメントという仕事は2010年代から重視されるようになった傾向もあるのかなと。バックオフィス的な仕事のあり方も含めて変わってきた部分があったのでしょうか?

加藤:おっしゃる通りで、モーフィングという会社はそこをずっとやってきていました。インハウスの決まったメンバーでがっちり進める形から、プロジェクトに適した形で色んな人をアサインしたり、アジャイル型で増やしたり減らしたりというやり方がちょうど始まってきた時期でした。それに適したマネジメントの方法とか、事前に握っておくべきこととかも変わってきた印象がありました。

原田:CEKAIは、もともとモーフィングにいた方が合流した側面もあったんですよね。そういう意味でCEKAIは面白い形で、会社としての世界とクリエイティブアソシエーションとしてのCEKAIがレイヤーが違うんですよね。

加藤:そうですね。全体を大きく包んでいるのがアソシエーションとしてのCEKAIで、それを形成するための土台や機能として法人があるというイメージです。そこに所属している人と、有機的に横断して関わる人が複雑に絡み合っているようなイメージですね。

原田:会社に所属しているメンバーは、現状ではクリエイター以外の役割の人が多いということになるのですか?

加藤:そうですね。クリエイターは囲わずに、自律的に参加してもらう前提があります。クリエイターが求める機能だったり、安定性や責任を担う役割を会社側に寄せているという感じです。

原田:例えば、クリエイターをマネジメントする事務所というものがありますよね。CEKAIの中にもいまはマネジメント機能はあると思いますが、いわゆるマネジメントオフィスともまた違うイメージなのですか?

加藤:そうですね。色々なクリエイティブの会社の形態が混在していて、プロダクション的な機能もあれば、コンサル的に関わっていくチームもあったり、事業形態や領域がかなり多岐にわたっています。

原田:CEKAIの中に色々な役割や機能があり、クリエイティブアソシエーションとしてのCEKAIに関わるクリエイターをその都度アサインしたり、サポートしながら進めていくという形なんですね。

加藤:そうですね。

「いいものをつくる」が意味するもの

原田:クリエイティブアソシエーションとしてのCEKAIのテーマというか、組織ではないからなおさらクリエイターはそれぞれバラバラな方向を向いていると思うのですが、アソシエーションとしてはそれをどこまでまとめたり、一つの方向に向かおうとしているのでしょうか。何か求心力になるようなものがあるのか、その辺をどのくらい大事にしているのかというところはいかがですか?

井口:これは時期によってバランスが色々変わるんですよね。アソシエーションという考え方があふれ返っている時期もあれば、会社的な機能が凄く強くなってきてプロダクションが加速する時期もある。本当にずっと呼吸している不気味な植物のような状態で、アソシエーションに所属しているのかどうかすら曖昧な場合もあります。例えば、大原(大次郎)さんや元木(大輔)さんなんかは自分のところで走り出している中で、僕らとしてはいつでも膜から出られるような自由な状態にしているんです。

それぞれのクリエイターのタイミングやコンディションがありますからね。ただ、うちに集まっている人たちはそれぞれの領域でプロフェッショナルなんですよね。僕自身もCEKAIの代表というよりは、あくまで一クリエイターとしてここ入っているという感覚を常に持とうと思っていて、TYMOTEの時よりもシンクロ率をあえて下げている感覚があります。領域が違う凄い人が横にいたり、その活動が見られたりするし、場合によってはクリエイター同士が組織を通さずに勝手にコラボレーションしてもいいわけで、そういう健康的な膜みたいなものをつくっているというのがCEKAIらしさなんだと思うんです。CEKAIという言葉自体、「パワーズ・オブ・テン」のように、領域が違うものが引いていくことでつながっていく美しさをイメージしていて、それぞれのミクロとマクロがあって、その解像度がつながることがクリエイターの本質だと思っていて、みんなが横でつながっている状態ではあるのかなと思いますね。

原田:クリエイター側にとってCEKAIに関わることの良さはどんなところにあるのでしょうか?

井口:本当に人によって色々だと思います。その中で僕は、実験第1号みたいなプロトタイプになっているんですよ。僕は自分のクリエイティブのことはできても、スケジュール管理が全然できないんです。だから、マネージャーがいて、さらに企業とのお金のやりとりや交渉をして仕事を拡張してくれるプロデューサーもいて、僕の中ではプロデューサーとマネージャがいるというのが一番ミニマムなチームの形です。いまニューヨークに来ているチームも、CEKAIの立ち上げメンバーであるプロデューサーの三上太朗とマネージャーの宮部愛という人間なんですね。彼らと一緒に作ってきて、そこに加藤さんというファウンダーもいるわけですが、それぞれがプロトタイプをいろんな形で各部署に落とし込んでいるんですね。僕はクリエイターのネットワークを広げていて、プロデューサーはプロダクションをつくっていて、マネージャーはマネジメント事務所をつくっていたりする。そういうものが色々と複雑に絡み合っている中で、クリエイターによっては自分で全部管理できるからそこの機能を使わないというケースもあるし、プロダクションと組みたい人もいるし、自分だけの領域でつくりたいという人もいる。どういう風にそれぞれを接続させていくのかは、クリエイターそれぞれのチョイスという感じなので、自分がどう会社を利用するのかという感覚なんだと思います。

原田:逆の視点で考えると、クリエイター側に色んなチョイスを用意することが、加藤さんないしCEKAIを支える側のポイントになってくるということなんですかね。

加藤:そうですね。テーマである「いいものをつくる」というところと、「いいものをつくる環境自体もつくる」という意味で言うと、やっぱりいいものをつくるためにこういうことをしてほしいとか、こういうことがあったらいいなということがありますよね。また、クリエイターが新しくこういうことを始めたいみたいに思った時に、できるだけそれを叶えていくというか、整備していきたいというのがあります。それは機能的なものであったり、案件的な何かだったり、つながりや仲間感みたいなライバルだけど一緒にやっていたり、箱を共にすることとか、色んなそれぞれのメリットを感じることがあるんです。それを多方面から感じながら整備していく、進化させていくことで、桃源郷をつくっていくみたいなところをチャレンジしていく感じですかね。

原田:「いいものをつくる」というのは、クリエイターは全員目指しているような気もするのですが、そういう意味ではみんなCEKAIに入れるというか(笑)、違和感なく関われるというか。「いいものをつくる」というのは抽象的で普遍的であるがゆえに、それだけでアソシエーションという形を取った時に、当然それぞれがバラバラな状態だから、そこでの衝突とかもあったり、よりバラバラになったりもするんだろうけど、それすらも容認しているようなイメージを僕はCEKAIに対して持っています。

井口:「いいものをつくる」なんて当たり前だろうみたいな一方で、クリエイターにとってドキッとする言葉でもあると思うんですよね。僕がTYMOTEで本当にお金がない時に鄭秀和さん、テイ・トウワさんの弟さんで、インテンショナリーズで建築などもやられていますよね。彼に引っ張ってもらったことがあったのですが、大きいプレゼンテーションなどに挑む度に、「カッコ良いもの、いいものをつくっていれば大丈夫だから」とずっと言われていて。「本当に大丈夫なんでしょうか?」みたいな気持ちがあったのですが、その頃が一番ピュアだったなというのが自分の中にあって。

「いいものをつくる」というのは当たり前だけど、クリエイターたちの言い訳も結構多いのを知っているんですよね。「時間がない」「お金がない」「だからいいものができない」と言い訳が多くて、僕はそれを聞いていられない側で、なるべくそれを言いたくない。なぜなら、憧れていたクリエイティブでありデザインだから。そう思うとやっぱり自分だけの話じゃないはずなんですよね。色々な環境だったり他のところまで意識が回らないとやっぱりできないことだと思んです。そういう意味では、自分だけの話にしようとしていないというか、「いいものをつくる」というのは、クリエイターとして自分の絵を描きつつ、もっと広いものを見ようとしているかどうかとかというところと凄く関係してくるような言葉だと思うんです。

原田:いいものをつくるにはクリエイター一人の力だけでは足りなくて、やっぱりその周りの環境がなければ実はいいものは実はつくれないということの裏返しというか、そういう意味が含まれている言葉なんですね。

井口:僕の中ではそういうイメージですね。「いいものをつくる」ということ自体で、環境をつくるということも言えていると僕は思っていたのですが、加藤さんがもう少しわかりやすく、「いいものをつくる」と「その環境をつくる」という2つの言葉にして、クリエイティブ側とマネジメント側のどちらも共存できる世界観を目指していこうということになったんです。

原田:そこは大事な話というか、どうしても食べていかないといけない、やっていかないといけないという中で、既存の枠や求められるものにハマっていくみたいなことが往々にしてあると思うんですよね。もちろん、最初は面白い仕事、いい仕事をしたいと思って始めるけれど、気づいたら目的が変わってしまうことはありますよね。いいものをつくり続けることをバックアップする体制としてCEKAIがあるという話は腑に落ちるところがありました。

加藤:もちろん、環境のことも含めて視野が及んでいるクリエイターもたくさんいます。シンプルにみんなライバルであり、1人のクリエイターとして「いいもの」の定義はそれぞれ違うけど、ちゃんと突きつけ合ったり、発信し合ったりしていて、別に否定とかではなく、「自分はちゃんといいものできているから」ということをコミュニケーションしていかないと淘汰される環境には実際になっていて。「ガンガン言い合ってるなぁ」というのは端から見ていて感じますし、「自分はしっかりつくっているけど、お前はどうなんだ?」みたいなコミュニケーションが、オフィスでも飲み会でも健全に行われているというか、濁っていないというところがCEKAIの良いところなのかなとは思っています。

地球規模のものづくりを宇宙から眺める

原田:今後のCKEAIの話もお聞きしたいと思います。CEKAIでは、サマーキャンプというのをやっていて、クリエイターたちが子どもたちに向けたワークショップをするなど色々な活動をされていて、個人的にはこうした取り組みを大きなプロジェクトと並行して進められているのがCEKAIならではというか、個人的には可能性を感じているんですね。こういうことも含め、CEKAIが今後できそうなこと、やっていきたいことなどについて、おふたりの考えを聞いてみたいなと。

加藤:ひとつは、井口さんたちがニューヨークに行っている中で、グローバルに世界中で当たり前にいいものをつくっていけるようにしていくという大きな方向性があります。そのためのつながりや場所、環境の構築などは、より広がっていかないといけないと思っているところです。その上で全員が関わって何かをつくることが究極のテーマだと思っています。それはずっと成し遂げられないものなのか、都度チャレンジし続けるものなのかはわかりませんが、自分たちから生み出していくというか、能動的に仕掛けていくものであるという意味では、サマーキャンプのような教育の活動だったり、町や建物、環境自体が可視化された場所やリゾートのようなものを責任を持って自分たちがゼロから立ち上げていくことは、この数年チャレンジしてきていますし、これからもクリエイターから出てくるやりたいことや熱量を活かして進めていくのもひとつ大きな展望ですね。

原田:たしかに、池尻にある大橋会館のCEKAI O!K STORE&SPACEのような場の運営もされていますよね。色々なクリエイターが関われるという意味では、場や空間というのは大きいですし、今後も色々できそうですね。

加藤:そうですね。そこが複合的な施設になっていくと、本当に街やリゾートのようにもなるし、関わる方も増える究極のデザインというか、総合芸術っぽくなるのかなと。

井口:加藤さんの話を聞きながら、そうだよなと思っていました。僕が最初に原田さんに取材されたTYMOTE時代も、この人たちが一体何になっていくのかなということとか、僕がつくりながら色んな人と関わって広げていることとかは、一体どこに向かっているのかというのは最大のテーマなんですよね。何か目的があるから人を集めているわけではないというか、それぞれが個人が立っていることの美しさや大切さは分かっているのですが、クリエイターもプロデューサーもキャリアが上がっていく中で、全員で何をしようかというベクトルが中に向かってきている時期であるように感じています。外にみんなが広がっていくというよりは、CEKAIという単位でどういうことをしたら面白いのかということが大きく返ってくるような、これからの5、6年なんじゃないかと思っています。答えが見つかるかは分からないですが、それぞれのやるべきことをやりつつ、CEKAIのメンバーだけではなくて、若いクリエイターも含めてこっちで普通に仕事ができる環境をつくれると僕自身もうれしいですし、そういうことをやりながら、CEKAIという単位ができることを模索していきたいと思っています。

加藤:いま2人が話したことのイメージとして、みんなでつくったいいものが地球規模で存在しているというのがあるんです。有形無形を問わず、みんなでつくったものというのはそれくらい大きいものだよねという前提のもと、それを宇宙から世界を見下ろすようなスケールで眺めながら、みんなで美味しいお酒が飲めたらいいよねということをふたりで思い描いています。

井口:凄く知能が低い終わり方になっちゃいましたね(笑)。

原田:「パワーズ・オブ・テン」的な終わり方になりました。

井口:たしかに。

山田:色んな意味でCEKAIという名前がどうついたかが図らずもわかった回になりました(笑)。面白かったです。

井口:加藤さんと僕のノリでもありますけどね。でも、本当に長い間一緒にやってきているというのは結構珍しいことのような気もしていて。それを美大生の側からできているということにも意味があるというか、クリエイティブ側から僕らが感じていた大きな商流に対して、クラフトマンシップで何かできることがあると信じていて。

そういう意味では、次回出るメンバーはもともとクライアント側にいて、僕らに仕事をつくってくれていた人たちなんですね。それがオセロのようにひっくり返るというか、クリエイティブ側に入って一緒につくっていくような動き方をしてくれていて、そういうことも含めてまただいぶ違ったキャラクター、話が出てくると思うので、ぜひ楽しみにしてもらえればと思います。

原田:今日は、クリエイティブアソシエーション・CEKAIの共同設立者である井口皓太さん、加藤晃央さんをゲストにお迎えし、CEKAIというクリエイティブアソシエーションのあり方について色々お話を聞いてきました。

次回は、CEKAIに関わっている色々なクリエイターの方たちと、CEKAIがいま一緒にプロジェクトを動かしているクライアント、企業側のニーズをつなぐ上で重要な役割を果たしているCEKAIのメンバーをゲストに迎え、クリエイターと企業の橋渡しにおけるコミュニケーションの仕方、あり方について聞いていきたいと思います。井口さん、加藤さん、ここまでありがとうございました。

井口+加藤:ありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae