クリエイターは“言うことを聞かない”わけではない!? | CEKAI・加藤晃央さん+加藤能生さん+櫻井奈々佳さん〈3〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。CEKAIのシリーズ3回目では、共同設立者の加藤晃央さん、クライアントとクリエイターを橋渡しするプロデューサーの加藤能生さんと櫻井奈々佳さんにご出演いただきました。

クライアントからCEKAIの中の人へ

原田:クリエイティブアソシエーション・CEKAIのシリーズ、今日で3回目となります。前回は、CEKAIの共同設立者である井口皓太さん、加藤晃央さんのおふたりにご出演いただき、クリエイティブアソシエーションとしてのCEKAIとはどんなものなのかということについて、色々な観点からお聞きしました。

その中で、CEKAIは「いいものをつくる」というところでクリエイターがつながっているという話がありました。そしてもうひとつ、「いいものをつくる環境をつくる」ことも大切にしていて、例えば、スケジュール管理のようなマネジメント的なこと、ものをつくる上でのプロダクション的な機能、あるいはクライアントとのコミュニケーションなど、ものづくりをサポートするさまざまな機能があり、それらを会社として支えているというお話がありました。

今回はその中でも、クライアントとのコミュニケーションを担う立場の方々にご登場いただきます。まずは、前回に引き続き、加藤晃央さんにもご出演いただきます。加藤さん、よろしくお願いします。

加藤(晃):よろしくお願い致します。

山田:よろしくお願いします。

原田:今日はそこに加えて、CEKAIの中でプロデューサー的な立ち位置で、クリエイターとクライアントとなる企業のニーズを結びつけるような役割を担っているおふたりにもご参加いただきます。CEKAIでプロデューサーをされている櫻井奈々佳さんと、加藤能生さんです。よろしくお願いします。

櫻井+加藤(能): よろしくお願い致します。

山田:よろしくお願いします。

原田:今日は加藤さんがおふたりいらっしゃるのですが、事前の打ち合わせでお聞きしたところ、加藤能生さんは「能生さん」と呼ばれているということだったので、今日もそうさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。

加藤(能):ありがとうございます。お願いします。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

原田:まずは、今日初登場となる櫻井さんと能生さんに、それぞれCEKAIに入るまでどんなことをされていたのかというキャリアのところから伺っていってもよろしいでしょうか。

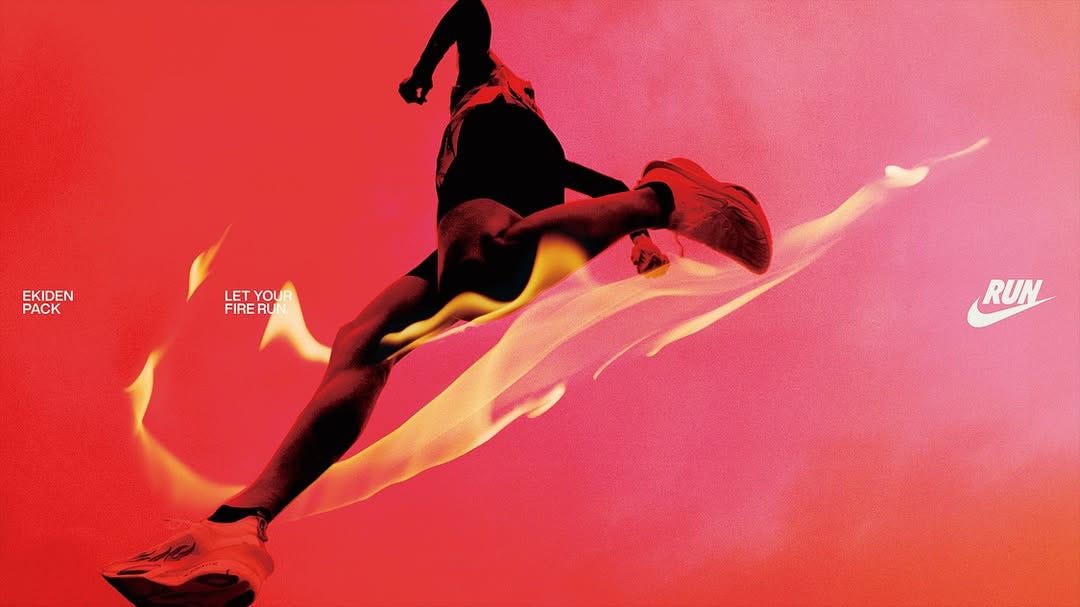

櫻井:私は熊本出身で、熊本の田舎から高校の時にアメリカの田舎に留学をしていました。その後もアメリカの大学に通っていて、計7年くらい若い頃にアメリカにいました。帰国してからNetflixのマーケティングのチームに入り、その後、Nikeのマーケティングチームに入り、7年ほどマーケティングに携わっていました。最初はマーケティングのアシスタントやオペレーションの仕事をしていたのですが、いまでも大好きな駅伝のプロジェクトに参加させていただいて、そこで出会った本国から来たプロデューサーの方に「あなた、プロデューサーになりたいの?」と言われて、「あっ、はい!」という感じで、そこから本当に大好きな仕事に出会えたという感じです。

CEKAIのみなさんと一緒にずっと仕事ができたことが、私のプロデューサー人生を明るく照らしてくれたというところがあります。Nike時代にCEKAIの皆さんとがっつり仕事をしていた中で、「こういう仕事のやり方をしたいな」とか、「こんな人たちと一緒にやっていきたいな」と思うことがずっとありました。そういった経緯で、プロデューサーという仕事をしています。

原田:ありがとうございます。では、能生さんもお願いします。

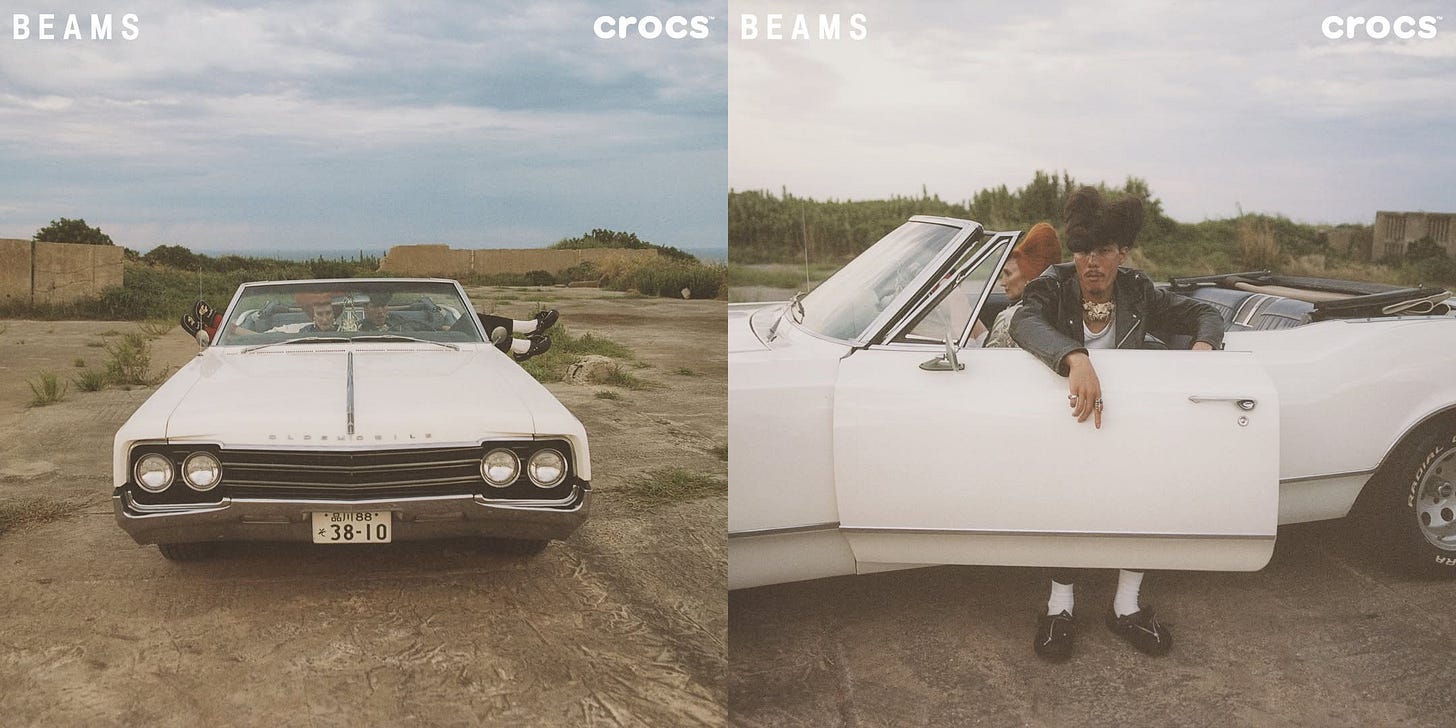

加藤(能):僕も前職はNike Japanに20年勤めていて、奈々佳さんとは同僚でもありました。僕はマーケティングの中の「ブランドクリエイティブ」というクリエイティブのチームに所属していて、その中でも主にアートディレクションを担うようなチームにいました。キャンペーンや、ストア、イベントなどフィジカルなことだったり、何でも屋さん的に色々対応していた感じでした。ADになったりCDになったり、プロデューサー的な動きをしたり、プランナーになったりと立ち位置を変えながら色々経験させてもらいました。もともとはグラフィック畑の出身なのですが、きっかけがあってNikeに入って色々経験させてもらったという感じですね。

CEKAIにジョインすることになったきっかけで言うと、ひとつ大きなプロジェクトを終えた後、それはCEKAI総出で取り組んでくれたような大きな規模のものだったのですが、その後くらいに一緒にご飯を食べてお酒を飲んでいて、井口くんがふと「能生さん、うちにハマると思うんだよなあ」と言った瞬間があって(笑)。本人がどこまでの気持ちで言ったのかわかんないですけど、普通に凄く嬉しくて。僕からしたら、CEKAIは最高のチームだなと思っていたので、そういう人たちが求めてくれているのかなと思ったら、単純にうれしくて、割と真に受けてしまって。「その言葉、本気にしてもいいんですか? 井口くん」みたいな感じで(笑)。そこから色んな人と会話させてもらって、なんだかんだタイミングを見ていたら2年くらいかかりましたが、こうやって合流させてもらって、いま一緒にみんなと仕事ができているという感じですね。

原田:クライアントだった人を誘うというのは、面白い関係ですよね。やっぱりそれだけ良い関係が築けていないと、そういうコミュニケーションもできないんだろうなという意味では、CEKAIとNikeのコミュニケーションの深さがいまのエピソードからも伝わってきました。

山田:CEKAIのプロデューサーの皆さんは、色んなところから入ってきている方が多いんですか? 他にどんなタイプの人がいるのか、教えていただけたらと思います。

櫻井:PRから来ている方もいらっしゃいますし、私たちも異色の入り方だと思うのですが、もちろん制作会社から来た方たちも半数はいます。バックグラウンドが違うからこそ強みも違うというところが、チームの良いところかなと感じています。

加藤(能):僕はもともとプロデューサーではないので、CEKAIに合流する話を進めていく上で、「僕はどういう肩書きになるんですかね?」と。

原田:能生さんは手を動かしてデザインをすることもできるわけですよね。

加藤(能):前職でも自分で最後のデザインまで見ることは機会としては減っていましたが、もともとのバックグラウンドはそうでした。「うちに入るなら、しいて言うならプロデューサーかな」ということで、「あ、プロデューサーか」と。井口皓太の仲間の集め方は『ONE PIECE』のルフィみたいだとよく言われているのですが(笑)、「お前、面白いから仲間入れ。なんかできるだろう」みたいに誘われるタイプの人もいます(笑)。もちろん、即戦力になるプロデューサー出身のプロデューサーもいます。

CEKAIは、言うことを聞かない!?

原田:もちろん、Nikeにいらっしゃった時は、CEKAI以外のクリエイティブのチームやクリエイターなど他の方との接点も色々あったと思いますが、特にCEKAIに引かれたのはどんなところだったですか?

櫻井:私が入った経緯にもつながるのですが、やっぱり井口さんだったり、プロダクション事業部のリーダーの三上太朗さんに凄く憧れていて、CEKAIへの思いみたいなものをラブレターみたいにずっと書きながら、2年ぐらいやりとりを続けて入ったというところがあります。他のプロダクションやエージェンシーに比べて、ちゃんとリーダーがいて、ビジョンがあって、それを目指せる環境というのがあったんですね。ただ役職があって働いているというよりは、本当にこの人たちは「CEKAI」という名前だけあって、世界をどうにかしようとしているというのが伝わるくらい目指しているものが凄く明確で、ついていきたいという気持ちになったというのがひとつあるかなと思います。

加藤(能):よく冗談っぽく、CEKAIは「言うこと聞かない」と言ったり、言われたりすることもありますが、実際は「言うことを聞かない」というより、ちゃんと大事なことを言う人たちなのだと思っています。僕もクライアント側だった頃は、そういう彼らの姿勢にだいぶ救われていました。関係性に忖度せず、フラットに良い・悪いのディスカッションをしてくれる、本当に信頼できるチームだと思っていました。クライアントが「こうだから」と決めたことに対しても、ちゃんと意見を言い返すクリエイティブの正義を持っているというか。そういうことが曲解されて、「言うことを聞かない」みたいになってしまうこともあるかもしれないけど、決してそういうことじゃない。そこが付き合っていて信頼できたし、魅力だったかなと思います。

山田:そもそも、クリエイティブとクライアントが共犯関係にあった方が幸せというか、同じ思いを持って、同じ感覚をシェアしていくことが大事だと思います。ただ現実は、なかなかそうはいかないことも多いわけですが、CEKAIみたいなエージェンシーが出てきたことで、そういう感覚がどんどん広がってきている。もちろんすべてではないですけど、だいぶ普遍的になってきている部分もあるのかなという気がします。

原田: いま能生さんがおっしゃった「言うこと聞かない」という言葉は、クリエイティブの現場では、特にクライアントサイドに立った時、クリエイターと相対する中で結構出てきてしまう言葉のように思います。でも、「言うことを聞かない」の先に何かあるんじゃないかといういまの能生さんの話は凄く大事なことだと思います。言うことを聞く・聞かないというだけではない橋渡しをされるということを、能生さんは当事者として凄くわかっていらっしゃると思いますし、CEKAIのプロデューサーの役割はひとつそこにあるんじゃないかという気がしました。

原田:前回は、会社としてのCEKAIの体制についてあまり突っ込んで聞いてこなかったのですが、CEKAIの中でチームが分かれているんですよね。パートナーチーム、プロダクションチーム、デジタルチームなど色々なチームがあるということは聞いていたのですが、この辺りについて改めて教えていただけますか?

加藤(晃):いまCEKAIは、6つのチームに分かれています。法人としての事業体にもなっているのですが、基本的には小さな会社のようにそれぞれがかなり独立していて、権限もあるし、カルチャーや働き方もチームによって違い、各自がそこに所属しているという形になります。特徴としては、クライアントワークを行う事業と、クリエイター向け事業の2軸の構成になっています。マネジメントをしてフィーをいただいたり、場所を提供して場所代をいただくようなことがクリエイター向けの事業にあたります。また一部、自社事業という形で行っているものもあります。

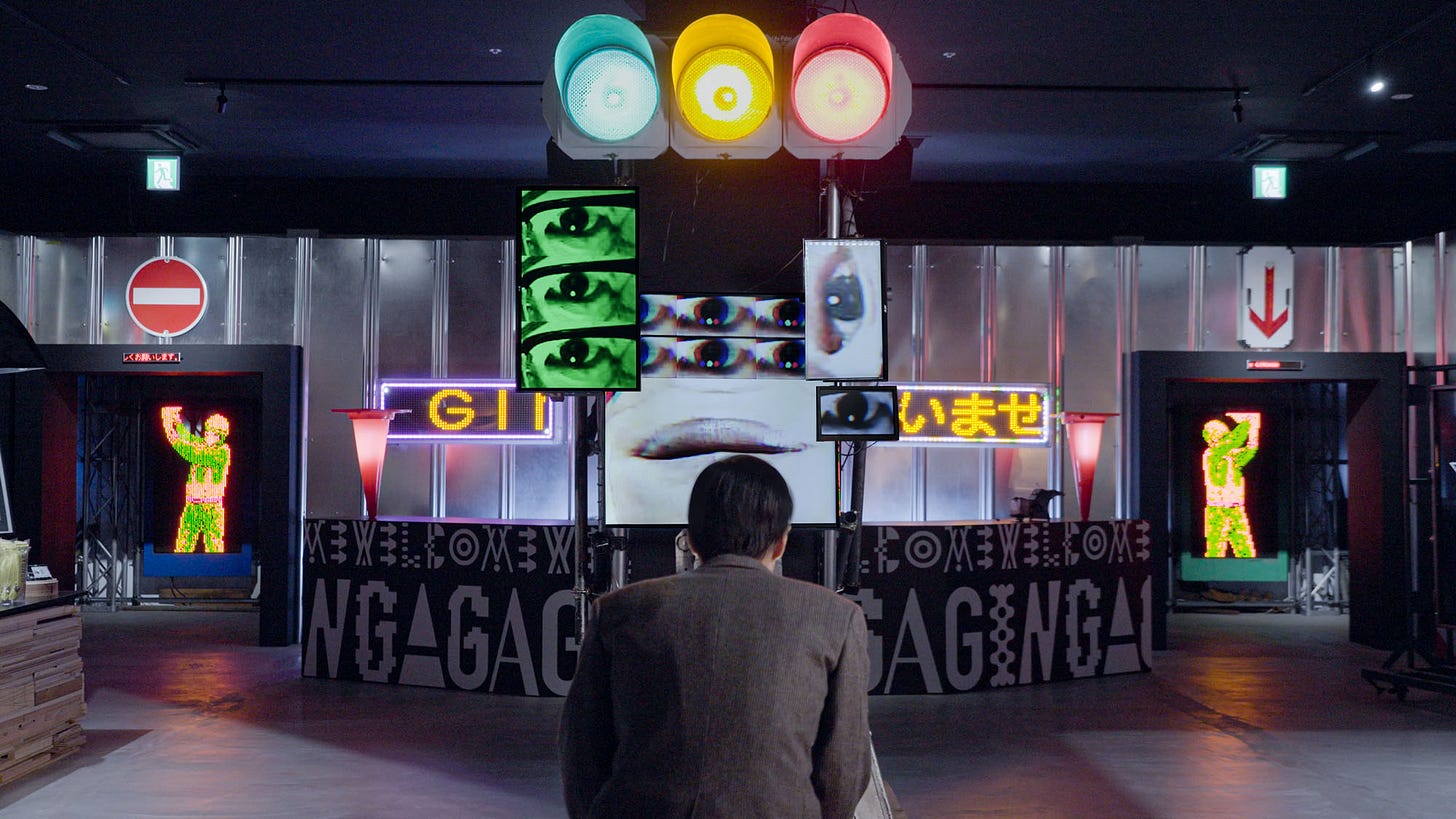

クライアントワークの事業部として大元になっているのが、奈々佳さんも所属しているプロダクションチームです。あらゆるものづくりをクライアントと一緒に、そしてクリエイターとともにつくり上げていくチームです。もう1つが、能生さんが所属しているパートナーチームです。プロダクションチームとも密接に関わるのですが、ものづくりの一歩手前の段階、つまり何をつくるべきか、どういった課題をどう解決すべきかというところを前段からプランニングしていったり、並走していくチームです。そのため中長期になることも多くて、他社で言うコンサルティングやプランニングの領域に近いと思います。あとは、デジタル領域に特化したデジタルチーム、体験施設やショップ、ギャラリーなど、展示設計などを行うフィジカルチームがあり、合計で6つほどのチームで構成されています。

クリエイターの「良き理解者」であること

原田:具体的にそれぞれどんな役割でCEKAIの中で動いているのか、そのあたりも聞かせていただけますか?

櫻井:他の制作会社を見ると、「映像だけをプロデュースしています」という方々もいらっしゃいますが、CEKAIはフィジカルチームだったり、デジタルチームだったり、色んなチームがある中で、私が所属しているプロダクションチームは、さまざまなクリエイターのプロデュースや制作をサポートしているチームになります。

「クリエイターのための組織」というところからスタートしているので、常にクリエイターと一緒に並走していくという気持ちが凄く強く、「良き理解者」というポジションでいようと思っています。やっぱりクリエイターの中でも得意・不得意があったりするので、その可能性を見い出して、どうやったら成功するかというところを一緒に導いていったり、一緒に走ったりするという役割です。

私は、新人発掘みたいなことも凄く好きで、得体の知れない人を入れるのが好きなんです(笑)。新しい人たちを入れて、謎のケミストリーをつくっていくのが結構好きなので、まだ発掘されていないクリエイターたちが、1人ではできなかったこと、いままでできなかったこともCEKAIと一緒にであれば挑戦できる、実現できるということをしていけるチームだと思います。CEKAIといままで関係がなかったクリエイターの方だったり、監督だったりとも全然お仕事できて、自分がいいなと思った人となら、これまでやりたくてもできなかったことがあるクリエイターの方たちとご一緒して、良いものがつくれた時は本当に達成感があります。CEKAIのコミュニティ周りの方はもちろんのこと、それ以外の方々ともお仕事していますね。

原田:能生さんはどんな立ち位置でCEKAIの中で動かれているんでしょうか?

加藤(能):加藤さんの紹介にもあった通り、パートナーチームというところに所属していて、プロダクションチームに比べると、もう少しプロジェクトが柔らかい状態から入っていくことが多いです。その中でクライアントと会話を重ねてヒアリングをして、骨組みをつくっていくという役割になります。クリエイターをアサインする前段階の企画がいかに面白くなっているかというのが僕が一番注力しているところです。当然、クライアントにもワクワクしてもらいたいし、アサインするクリエイターにも同じくらい緊張感とワクワクを持ってもらえるように、毎回緊張しながら声をかけています。僕の仕事はそこまでだということではないですが、それくらいの力の入れ方で前半部分を設計するというのが、パートナーチームにおいて非常に重要なところだと思っています。

原田:そういった案件はクライアント側のどんなニーズから始まることが多いのでしょうか? 割と漠然としているのかな、といまの話を聞きながら思ったのですが。

加藤(能):漠然とした相談がパートナーチームに来ることが多いですね。

原田:CEKAIに来る依頼の中でも、そういうものがパートナーチームに来るということですね(笑)。

加藤(能):その振り分けはあるかもしれません。やりたいことがはっきりしていて、それをカッコ良く実現したいという時に、200%カッコ良く返すのがプロダクションチーム。一方で、やりたいことがモヤモヤしているという状態から一緒に入っていくのが僕のいるチームです。

クライアントとプロダクションの垣根を超える

原田:クライアント側が何を求めているのかという話も聞いていきたいと思います。ただカッコ良いものをつくっていればいいという時代ではなくなってきている感じはどんどん強まっていると思うんですね。企業側の目線で、実際につくったものがどういった効果を発揮するのかということがちゃんと担保されていなければ、どれだけクリエイティブとして良いものであったとしても、なかなか仕事として継続していかなかったり、クライアント側のニーズは満たせない。それがどんどん強まっている時代だという気はしています。

その中で、CEKAIのクリエイターたちがつくっているもののクオリティの高さは納得できるものだと思いますが、それだけで色んな仕事が集まってきているわけではなく、クライアント側のニーズをちゃんと満たしたり、あるいは一緒に目指すところをつくっていくような部分がプロデューサーの役割として凄く大きいと思うんですね。それがクライアント側の信頼を得ているところにもつながっている気がしますし、クライアントとの目標設定やコミュニケーションは、クリエイター側と同じかそれ以上に大事なんだろうなと。そのあたりで特に意識されていることや大切にしていることがあれば、ぜひ聞きたいなと思っています。

加藤(能):自分がクライアント側だった頃は、ひとつのプロジェクトの中で「クライアント」という役割を自分が担っているだけという意識で関わっていました。CDやADなどそれぞれがフラットにいて、そのうちの1つの役割として自分が「クライアント」としている。そういう関係でありたいと思いながら進めていたので、逆にクライアントという自分の役割がプロジェクトの足を引っ張らないようにという緊張感は持っていました。いまクライアントにそれを求めているわけではないのですが、そうなっていけたらいいなという感覚は凄く持っていて、そういう関係を構築できるようなコミュニケーションを心がけていますね。それがプロジェクトとしては絶対に良い方向に向かっていくというのは、自分の経験から思うところはありますね。

櫻井:能生さんも含め、Nikeのクリエイティブチームの動きと他のクライアントの動きは結構違っていて。Nikeはまた独特で、一緒にものをつくりたいという気持ちが凄く強いんですよね。それはリスペクトや信頼から来るものだと思うのですが、あんなに現場で走り回って、ロケハンでスタンドインまでしてくれるようなクライアントはどこを探してもなかなかいなくて。Nikeとのコ・クリエーションの中で、きっとCEKAIも感じることや成長することがあったし、Nikeのクリエイティブチームもクライアントという立場を超えて一緒に成長していったところがあると思います。その姿勢というか、純粋に一緒に何かをつくりたいという気持ちがあったからこそ、クライアントとプロダクションという垣根を超えて、本当にみんなが汗かきながら、走りながらやれていた。そういうクライアントとの関係が増えていったら、もっといいものがつくれるなと思っています。

原田:クライアントとクリエイターの関係で言うと、特に日本は代理店が間に入ることが多くて、どうしても直接やり取りができないフラストレーションが溜まったり、誤解が生まれたりということが往々にしてあると思うんですね。その点、CEKAIがいま取り組んでいるプロジェクトはクライアントと直でやり取りするものが多いのですか?

加藤(能):90%ぐらいはそうなんじゃないかと認識しています。僕らも直接クライアントの声を聞きたいですし、直接声を届けたいという思いがあって、そういうところから絶対に良いものが生まれると思ってやっています。構造的にどこかの下に入るという形になると、CEKAIはパワーを発揮しづらくなるなとは思いますね。

原田:これはCEKAIが掲げている「いいものをつくる」とか、「いいものをつくる環境をつくる」ということを考えた時に、仲介者が入ってしまうことでコミュニケーションが取りにくくなるというのは、ひとつの大きな阻害要因なのかなという気がしています。既存の日本のクリエイティブ業界では、クライアントがいて、代理店がいて、プロダクションがいて、さらにフリーのクリエイターがいるというヒエラルキー構造の中でものがつくられることが多い印象があります。これは加藤さんに聞くのがいいかもしれませんが、そうした業界構造みたいなものを変えたいという思いが、CEKAIとしてあったりするのでしょうか?

加藤(晃):既存の業界の構造を変えたいというよりは、自分たちの「いいものをつくれる環境」を徹底していきたい、貫いていきたいというところなので、あまりそこに対してカウンターを当てるという意味はなく、必然的にほとんどが直接取引で、しっかりコミュニケーションが取れる状態になっています。

大きな案件や国際的な行事などでは代理店さんが入ることもありますが、クライアントさんを含めて、3、4社でフラットにしっかり入れる構造で、クリエイティブに責任を持たせてもらうという前提がある場合にはご一緒することはあります。すべてに責任を持てる状況というのが、予算にせよ、納期にせよ、内容にせよ、色々な要素がある中で、単純にクリエイティブの内容だけというわけではない中で、しっかりコミュニケーションを取らないといけないし、慣例としてあるコンペや相見積もりなども単純に嫌だということではなくて、色々な理由をしっかり持った上で、僕らは「言うことを聞かない」ということをしているので。自分たちで言い訳をしたり、不満ばかり言っているのではなく、環境を良くしていこう、つくっていこうと考えていて、その姿勢が表れているのかなと思っています。

両者が120%力を出せる関係を育む

原田:クリエイター側とのコミュニケーションについてもお聞きしたいのですが、それぞれこだわりを持ってものづくりをしている中で、クライアントワークの中で「ここは譲れない」というポイントがクリエイターにもあると思うんですね。それを「言うことを聞かない」という一言で片付けてしまうのではなく、クリエイターが表現したいことをクライアントのニーズとどうつなげていくかということもひとつの役割としてあるのではないかと感じています。たとえば、クリエイターがなかなかモチベーションを持てず、これはやれないという状況になった場合、どのようなことをされているのか、そのあたりもぜひお聞かせいただきたいなと。

加藤(能):なるべくそういうシチュエーションにならないために我々がいる、という意識はあるかもしれません。ここはこのままにしておくと衝突しそうだなと分かっていることについては事前に潰しておくとか、会話を重ねて気持ち良く進められる道をつくる、というのはやっていることだと思います。その上で、どうしても進めていく中で折り合いがつかない場面が出てきた場合は、もうひたすら会話をするしかないというのはありますね。

原田:その時に、クライアント側、クリエイター型のどちらか一方に寄る、というような判断はあるのでしょうか?

加藤(能):そこはフラットでいたいとは思っています。ただ、クリエイターの作品をつくるためにクライアントが対価を払っているわけでは当然ないですし、そのあたりの事情を汲み取ってバランスを取るのが、僕らの役割だと思っています。クリエイターとクライアントどちらも同じくらい大切な存在として捉えた上で、いかに両者が気持ち良く120%の力を出せるかということを考えていますね。

原田:ある種、板挟みになることもありそうですね(笑)。

加藤(能):そうですね(笑)。でも、多分そういう舵取りのゲームが好きな人間が多い職種なんじゃないかなと思います。

櫻井:どちらのサイドに立つかというのは永遠の課題ではありますが、私たちはこれまでの経験や、クリエイターとの会話、その人の作品や手法を見てきた中で、例えばクライアントからフィードバックがあって、「これを赤に変えてほしい」といった単純なオーダーがあった場合でも、クリエイターのことをしっかり理解していたら、そのフィードバックが適切かどうかについてもしっかりと意見を持って言うことができると思っています。まずはクリエイターのことをしっかり理解した上で、戦うべき時は戦う。両者のことを理解した上で、どこまでのファイティングポーズを取るかを決めています。

原田:CEKAIは単発のプロジェクトだけでなく、企業と提携して新しいプロジェクトを立ち上げるような動きも見られますよね。少し前になりますが、三井不動産さんとアライアンスを組んで、三重の方で撮影エンタメ施設をつくられたりもしています。こうした取り組みは、いわゆるクライアントワークとは異なる領域に入ってきているように思うのですが、こうした動きも結構意識的にされているのでしょうか?

加藤(晃):日々、深くコミュニケーションしていく中で、特にNikeさんなどは理想的な形で共創できているのですが、そうした中で両者に見えてくるビジョンや可能性を積極的に実現していくという姿勢は、CEKAIとしても大切にしているつもりです。パートナーシップのあり方については、提携という形もあれば、契約書がなくても案件の中で関係性が深まり、広がっていくようなケースなど色々あります。基本的には、我々が受け身で対応するというよりは、同じテーブルで同じものを考えながら、同じ熱量で進めていく。

「クライアントがパートナーになっていく」とよく言われますが、自分たちも熱量を持って仕掛けていったり、生み出していく。どうしても自分たちだけで完結できないことも多いので、持てない機能やアセットを持っているチームや企業と積極的に手を組んでいこうとしているのがここ5、6年という感じです。すべて自力でというよりは、他のものづくりのチームや大企業、スタートアップなどと組んでいくことが事例としては増えています。これらも戦略的にやっているというよりは、それぞれの関係値の中でそういう話をいただいて広げたり、逆にこちらから持ち込んで実現していったケースもあります。

とにかく僕らはものづくりしかできないですし、そこに一番自身を持っているので、そこと掛け合わせることでより大きなインパクトや意味のあるものをつくっていきたい。もちろん規模だけではないのですが、良いもの・大きいものをつくっていくという意味でもパートナーシップは非常に重要だと考えていますし、そこにある技術や能力を掛け合わせて共創していくという感覚を持っています。

原田:最後の質問になりますが、企業とCEKAIに関わるクリエイターとで今後こんなことができたら面白いなと考えていることや、すでに動き始めていることなどがあれば、話せる範囲でぜひお伺いしたいです。

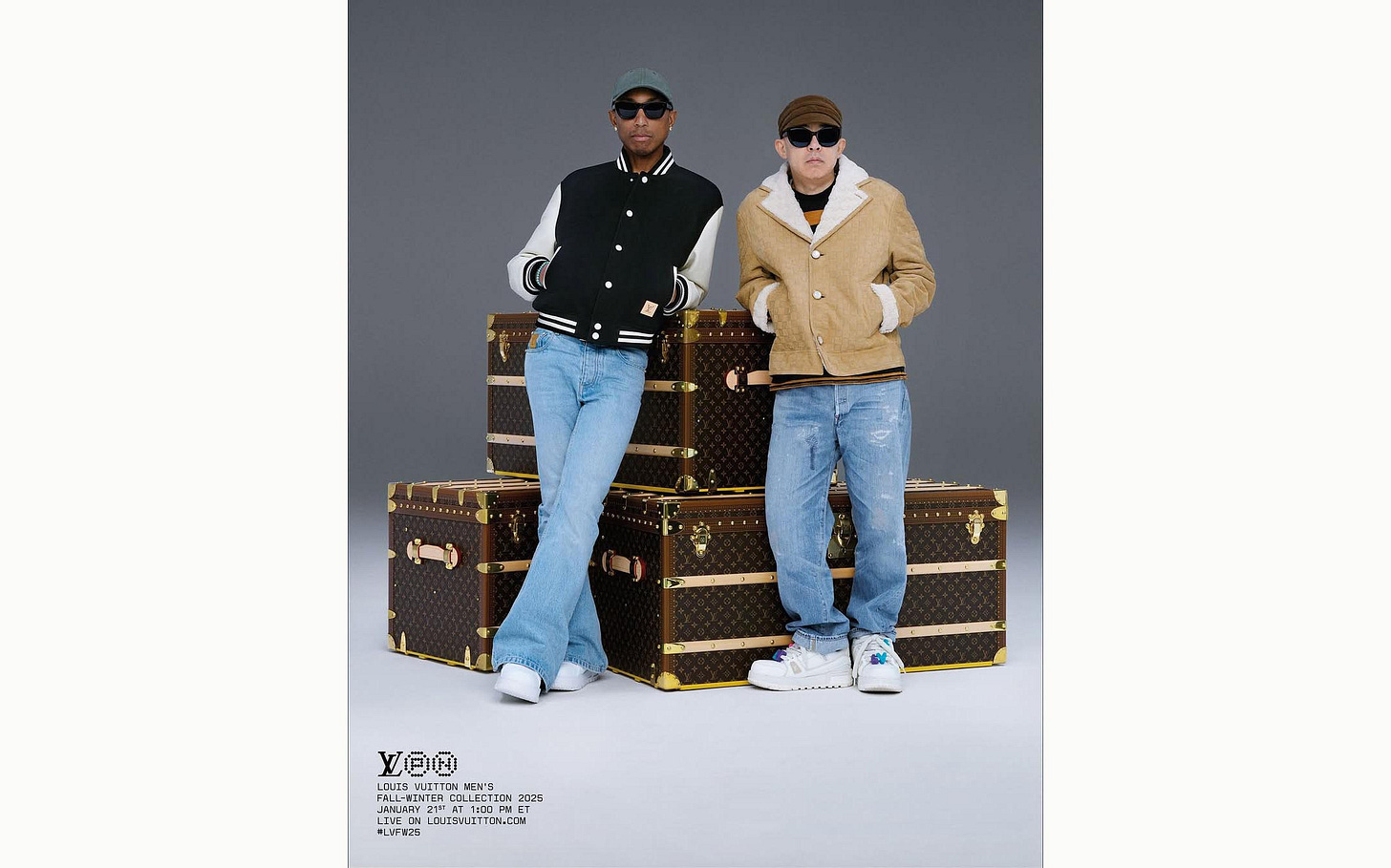

加藤(能):長い目線で見た時に、「クライアント」という概念自体をもう少し柔らかく捉えていけたらいいなと思っています。企業やブランドだけでなく、行政や地域などさまざまなプレイヤーがいますが、そうした存在がいかにつながり合い、大きな変化や熱を生み出していけるのか。そういうことを先々考えていけると凄く面白いし、自分としても興味のあるジャンルです。

CEKAIがその一部になったり、時にはハブのような機能を持ったりして、大きなつながり・うねりをCEKAIらしくつくっていけると面白いなと思います。その中で、「クライアント」と呼ぶべきなのか、「パートナー」と言えるまで関係を育んでいくことを目指すのかというのはありますが、長い目で見た時に「クライアント」という概念がもう少し柔らかく溶けていくといいなとは思います。

櫻井:能生さんがおっしゃっていたように、私たちはクライアントとクリエイターをつなぐ、まさにハブのような存在でありたいと思っていて、それをクライアントとクリエイターで実現したいということがひとつあります。

もうひとつは、制作チームやフリーのプロデューサーとも広くつながっていて、コミュニティに友達が多いので、現場のトレンドも常に感じているんですね。最近だと、東京で撮影することが凄く流行っているという謎のトレンドがあります。外国のクライアントもクリエイターも、東京という都市への憧れを持っているのですが、皆さんが思う東京というのは、渋谷のスクランブル交差点だったり、割とわかりやすい東京を目掛けてきて、同じようなものを東京だと捉えて撮影したり、彼らのレンズを通して発信しているような状況があります。

私自身も最初は楽しかったのですが、だんだんそれに飽きてきて、それはみんなも思っているようです。だからこそ、東京発だったり、TOKYO to the WORLDというものを発信していきたいですし、自分たちがそれをやっていきたいと思うなら、もう少しレベルアップさせたいというのが最近一番思っていることです。例えば、私は韓国が凄く好きなのですが、韓国では若い世代が凄いエナジーを持っていて、毎日のように新しいクリエイティブを生み出されている。東京でもそういうことが起こっているのですが、それがもっと世界に知られていくことで、東京タワーや雷門、スクランブル交差点だけじゃない東京の魅力を、もっと多くの人に伝えていけたらと思っています。そこではクライアントと手を取り合ってやっていけることがまだまだたくさんあると感じています。

原田:本日は、CEKAIの共同設立者である加藤晃央さん、プロデューサーの櫻井奈々佳さん、加藤能生さんに、クライアントとクリエイターの間を橋渡しするための取り組みについて伺いました。

最終回となる次回は、クリエイター側の視点からCEKAIというアソシエーションがどんな環境なのかということについて、内外からCEKAIの関わってこられたおふたりのデザイナーにお話を伺う予定です。ここまで御三方どうもありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

加藤(晃)+加藤(能)+櫻井:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae