デザイナーが幸せに働けるネットワークの形とは? | 坂本俊太さん+CEKAI・阿部拓海さん〈4〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。CEKAIのシリーズ最終回では、NEW Creators Clubの坂本俊太さん、CEKAIデジタルチームの阿部拓海さんという内外からCEKAIに関わる2人が登場します。

CEKAIに内外から関わるふたり

原田:今週は、クリエイティブアソシエーション・CEKAIのシリーズ、最終回となります。前回の第3回では、CEKAIの共同設立者の一人である加藤晃央さん、CEKAIの中でプロデューサー的な立ち位置で活動されている櫻井 奈々佳さん、加藤能生さんの御三方にご登場いただき、クリエイターとクライアント、あるいはデザインとビジネスをどうつないでいるのか、橋渡ししているのかという観点から色々お話を伺いました。

そして最終回は、CEKAIにそれぞれ異なる立場で関わってこられた2人のデザイナーにゲストとしてお越しいただいています。坂本俊太さん、阿部拓海さんのおふたりです。坂本さん、阿部さん、よろしくお願いします。

阿部:よろしくお願いします。

坂本:お願いします。

山田:よろしくお願いします。

原田:坂本さんと阿部さんは、それぞれ立場が違うんですよね。CEKAIの中で活動されている方と、外で活動されている方という感じで。そのあたりもCEKAIらしいなと思うのですが、これまでのお話の中でもクリエイターが中に入ったり外に出たりするような、有機的なネットワークとしてのクリエイティブアソシエーションとしてCEKAIがある、というお話がありました。今日は、CEKAIにそれぞれの立場でどう関わっているのかというところから、クリエイターのネットワークのあり方みたいな話まで広げられると面白いなと思っております。

ちなみに坂本さんと阿部さんは、面識はおありですか?

坂本:ありますよね?

阿部:あります、あります。でも、フワッとですよね?

坂本:僕は結構近くに感じていますけど(笑)。

阿部:ホントですか?(笑)

坂本:CEKAIの仕事で、大阪・梅田駅の再開発のプロジェクトで、パブリックアートをつくるという仕事に、僕はCEKAIの外の人間として参加させていただいて、その時に阿部さんも別のユニットで作品を出されていて、その辺からなんとなく面識があったのと、僕の妻のイラストを買ってくださっている太客という認識でいます(笑)。

阿部:たしかに(笑)。そう考えると、距離は近いですね(笑)。

原田:いま坂本さんもおっしゃっていましたが、おふたりともご自身でクリエイティブチームやユニットをされているという共通点もあるので、その辺りもぜひ色々聞いていきたいなと思っております。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

原田:まずは簡単にそれぞれの自己紹介として、これまでのキャリアや活動の領域についてお話しいただけますか?

坂本:僕は基本的にはアートディレクター、グラフィックデザイナーと肩書きに書いているのですが、クリエイティブディレクターとしてプロジェクトに参加することもあれば、自分でインタラクティブな作品をつくることも多くて、実装まで自分でやるのでクリエイティブコーダー的な側面もあります。

いまは「NEW Creators Club」という組織の共同代表をしていて、もう一人の代表・山田(十維)というメンバーとふたりで代表をやっています。その前は博報堂という広告代理店でアートディレクターをしていて、その時は自分では手を動かさず、本当にアートディレクションだけを担う仕事もしていたので、肩書きとしては入れている感じですね。 また、個人プロジェクトとして、「遊べるグラフィック」みたいなものを色々とつくったりもしています。

原田:ちなみに、いまお名前が出たNEW Creators Clubの山田さんも、CEKAIと関わりがあったみたいですね。

坂本:そうですね。山田の方が、どちらかというとCEKAIに深く関わっていて、彼は一時期CEKAIに勤めていたので。僕も含めて、ふたりとも関わりは強くて、いまも色々お仕事させていただいています。

原田:では、阿部さんもお願いします。

阿部:僕もアートディレクター兼デザイナーとして活動しているのですが、キャリアのスタートはWeb制作会社でした。大学生の頃に、中村勇吾さんのTHAを卒業した北田(荘平)さんというデザイナー/エンジニアの方のところでアルバイトさせてもらったのが最初でした。当初は、Webデザインをずっとやっていくのかなと思っていたのですが、社会人になって就職したDELTROという会社、いまはもう解散しているのですが、坂本政則さんと村山健さんのユニットの会社に務めて、オンスクリーンメディアをベースに映像やWebなど、デジタルデザイン全般に取り組むようになりました。さらに細かく分けると、フォントをつくったり、ピクトグラムをつくったり、とにかく自分たちでつくれるものは全部つくる、というスタンスの事務所でした。そこで3年半ほど働くなかで、Webだけではなく包括的にデザインをしていく、ディレクションをしていくような形になっていきました。その後、フリーランス期間を経てCEKAIに入ったのですが、基本的には画面上のデザインが主戦場かなという感じです。

“点”でつながるCEKAIのネットワーク

原田:阿部さんはいまCEKAIの中にいらっしゃるということですが、これまでのお話を聞いていて、CEKAIはクリエイターが内部にいるケースはそんなに多くないんじゃないかなと思っていますが、阿部さんは所属という形になるんですよね?

阿部:そうですね。前回お話しされていたプロデューサーの方々と同じような形で、僕はデジタルチームというチームに所属しているデザイナー兼アートディレクターという立場です。アソシエーションとしてCEKAIの周辺にフワッといるクリエイターとは、ポジション的に少し違う感じですね。

原田:それで言うと坂本さんは、“フワッと”周りにいる側ということに(笑)。

坂本:そうですね。山田は完全に“フワッと”側なんですけど、僕はCEKAIというより、井口(皓太)さんとのつながりが入口でした。

原田:井口さんとは同じ大学出身ですよね。

坂本:そうです。武蔵野美術大学の基礎デザイン学科を卒業しているのですが、実はその前に京都造形芸術大学、いまは京都芸術大学に名前が変わった大学に最初に入っていて、そこに井口さんが講師として来られていた時期があったんです。たぶんその頃はCEKAIもなくて、TYMOTEの時代だったと思います。僕がモーションのことを井口さんに聞いたりしていたのですが、武蔵美の基礎デに編入するという話をしたら、東京にモーフィングという会社があって、そこに京都から基礎デに編入したヤツがいるから紹介するよと言っていただいて、東京での足がかりをつくってもらいました。その後、山田がフラフラしていた時期にCEKAIに拾われて、僕は一緒にアトリエを山田とつくっていたこともあって、井口さんから「お前らここでつながるんだ」と。そういう中でCEKAIと関わりを持ち始めた感じです。

原田:CEKAIのシリーズを1回目から聞いていただいている方は、TYOTEやモーフィングという名前で、「つながった」という感じになったと思います(笑)。

一方で、阿部さんがCEKAIと最初に接点を持ったのはどういった経緯だったのでしょうか?

阿部:最初の接点は、いま同じCEKAIのデジタルチームにいる木村優作というテクニカルディレクターですね。彼とは10年来の友人で、仕事もよく一緒にやってきた関係です。木村が僕よりも1年早くCEKAIに入っていて、そのタイミングで「デジタルチームにデザイナーがいないから、阿部くん来なよ」と声をかけてもらいました。それまでは正直CEKAIとの接点はほとんどなくて、そのままシュッと入った感覚でした。友人がいて誘ってもらったから入った、という感じです。

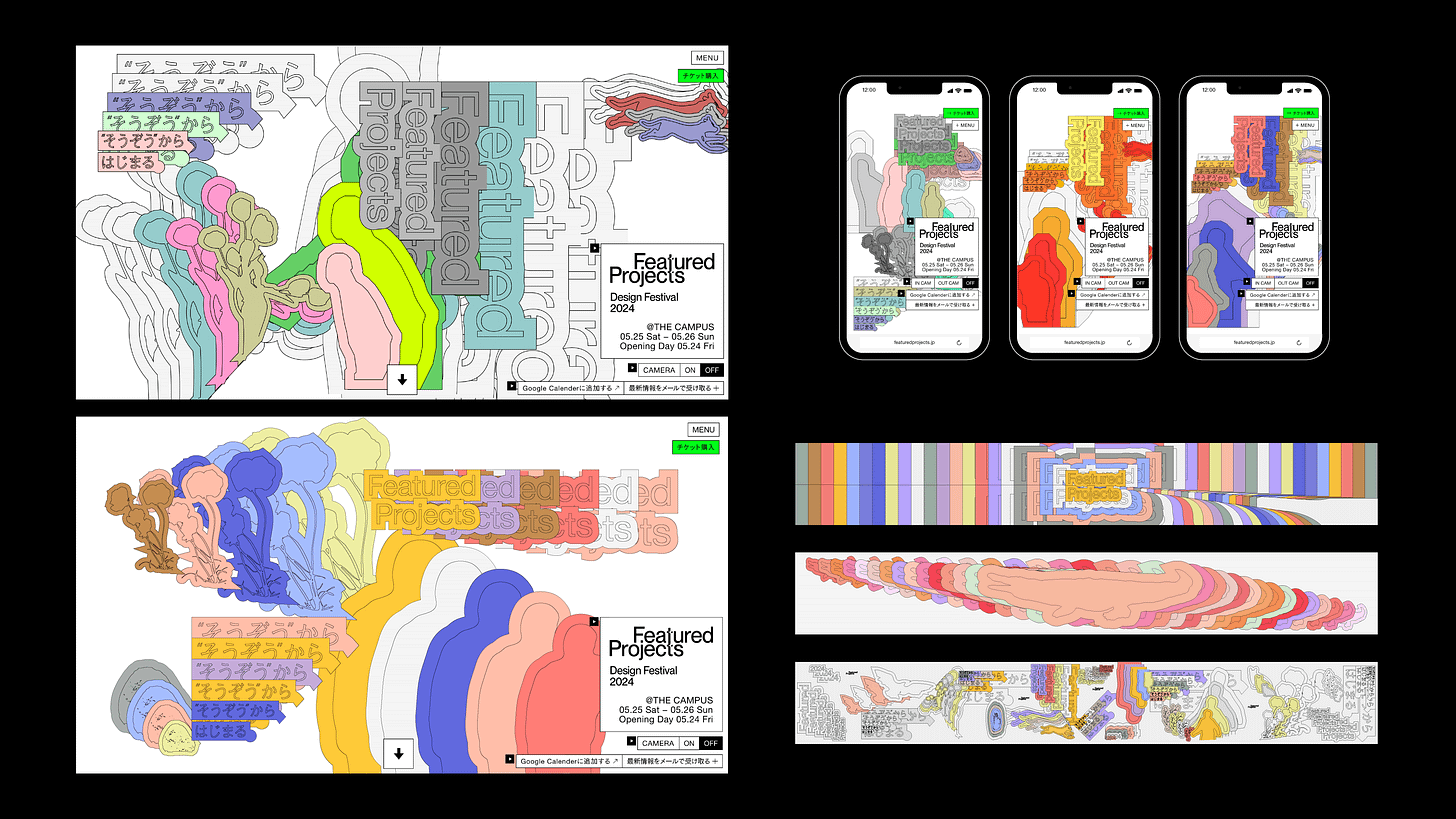

原田:ちなみに、いまCEKAIではどんなものをつくられていらっしゃるんですか?

阿部:一応デジタルチームという名前のチームではあるので、Webに始まって、デジタルが絡むインタラクティブなインスタレーションや、展示空間の設計などを手がけています。デジタルチームとは言いながらも、そこにとどまらず色々な領域に広がっていく感じがあって、それも凄くCEKAIらしいなとも思っていて。 最近では、デジタルが直接関わっていないような企画が来たときにも、「これデジタル絡んでないですけど、こういう空間設計がいいんじゃないか」みたいなところまで一緒に考えたりすることも増えてきました。デジタルチームのみんなでも「これは一体何チームなんだろうね?」と話しながら、色んな仕事をやらせていただいている感じですね。

山田:CEKAIに入る時は、どういう形が多いのですか?

阿部:僕の場合は、井口さんや加藤さんと面接をしたりはしていなくて、木村が井口さんの個人ポートフォリオサイトの制作を頼まれていて、そのデザインを木村からお願いされたんです。そのやりとりの中で井口さんとも何度か話すようになって、「阿部ちゃん、CKEAI入るんでしょ?」みたいな感じになって、「入ります」と(笑)。チームに木村とプロデューサーの金井(啓倫)という人間がいるのですが、ふたりが「コイツ入れます」みたいな感じで推し進めてくれました。

原田:実は井口さんのポートフォリオサイトが就職試験だった可能性があると。

阿部:それもありますね(笑)。

原田:CEKAIのプロジェクトで、阿部さんと坂本さんが一緒に何かをやったというのはこれまでないのですか?

坂本:そうですね。たぶん役割が被っているから、これからも一緒にやる機会はあまりないかもしれないですね。でも、去年JAGDA新人賞をいただいて展示をした時には、色々機材を使うにあたって、木村さんにテクニカルの部分だけお願いしたりしました。チーム単位では一緒にやっていますし、いまも(木村)優作さんとひとつ一緒にやっているプロジェクトがあります。

原田:坂本さんがCEKAIと具体的に一緒にやったプロジェクトには、どんなものがあるのですか?

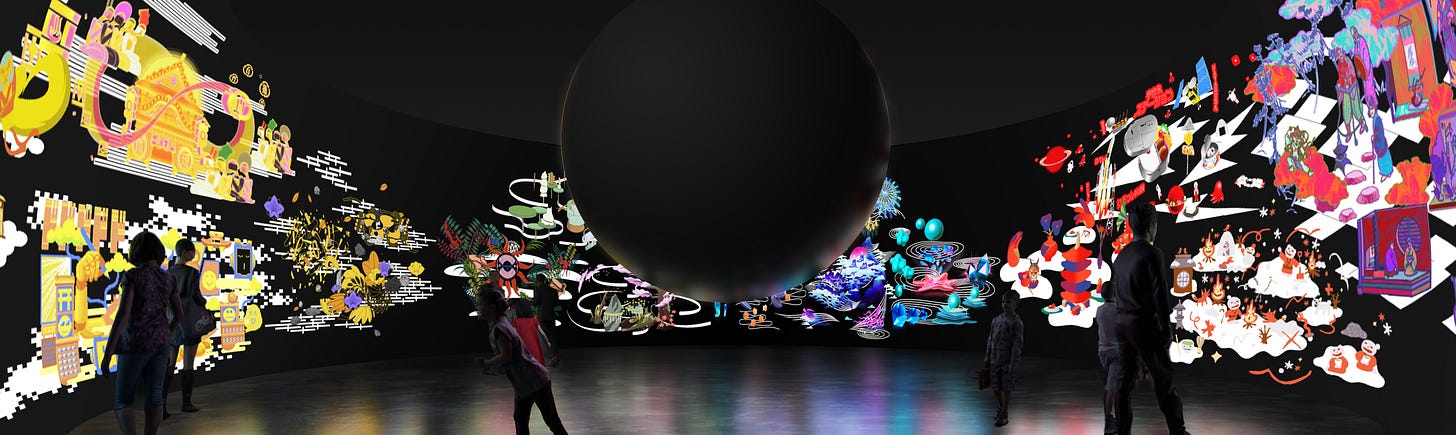

坂本:一番大きいのは、いま大阪万博をやっていますが、そのひとつ前のドバイ万博の日本館ですね。井口さんがクリエイティブディレクションとして入っていて、企画自体は井口さんたちの方ですでに決まっていて、スタンプラリー的なことをするから、デザイン的な仕組みを考えてほしいということで入らせていただきました。最終的には、16人の日本のグラフィックデザイナーやイラストレーター、3Dアーティストたちにデザインのマテリアルを制作してもらい、それを僕たちがまとめ上げるという形になりました。かなりプロデュース的な立ち位置で関わるようなプロジェクトでしたね。

原田:おふたりはそれぞれ、CEKAIとまったく違う関わり方をされていると思うのですが、おふたりにとってCEKAIがどんなチームなのか、あるいは、ものづくりをする上でどんな環境なのか、率直に感じていることを、忌憚のない意見をお聞きできればなと。

坂本:それで言うと、正直なんで僕が今日呼ばれてるんだろうくらいの感覚があって(笑)。井口さんのことは知っていますし、阿部さんのことも知ってますし、木村さんとか小松(健太郎)さんとか「点」では知ってるんですけど、実はCEKAIという組織そのものについてはあまり理解できていないところもあるんです。だから……なんというか、「兄やん」という感じですかね(笑)。

原田:意外と皆さんそうなのかもしれないですよね。先ほどの「フワッとしている」という話にも通じますが、外から関わっている方たちは、CEKAIがどんな存在なのかということを意識して一緒に仕事しているわけではないというか。阿部さんがCEKAIとの接点を持ったのも、木村さんとのつながりがきっかけでしたよね。結局、アソシエーションという形を取ってはいるけれど、外部のクリエイターからすると、CEKAIとのつながりは、実は「点」であるみたいなところがあるのかもしれないですね。

坂本:たしかに。

阿部:僕も意外と印象は変わらなくて、いまおふたりが話していたように、点でつながっているというのは凄くわかりやすいなと。全員で一丸となっているというよりは、群生化しているというか、色んなクリエイターたちが、仲の良い人とか一緒に仕事する人たちが、CEKAIという大きな枠の中に塊がいくつかあって、それをもう少し俯瞰した立場にいるプロデューサーの方たちとかが、映像はこのチーム、Webはこのチームで進めてみようみたいな形で動かしている。その面白さは凄く感じています。

だから、僕自身CEKAIの中にいても、顔は知っているけど話したことはないなという人が結構多いかもしれません。ただ、入ってみて驚いたのが、クライアントの都合とか案件の条件的な制約が前提にクリエイティブを進めていくというよりも、プロデューサーの方から「阿部くんはこれが良いと思ってる?」と聞かれることが多くて、凄くクリエイターファーストというか、クリエイターの意思をかなり尊重してもらえる組織だなと思っています。そこはいままでやってきた中ではカルチャーショックというか、新鮮でしたね。「本当にカッコ良いと思うんだったら、自分たちもこれをクライアントにちゃんと押すから一緒に考えよう」みたいな感じで、ものづくりに対する貪欲さの純度が高い人が多い、という感じが凄くしますね。

仲間と取り組むデザイン活動

原田:冒頭でも少し触れましたが、それぞれご自身のデザインのチームやユニットをやられていると思うので、簡単にどんなチームなのか、一言ずつご紹介いただけますか?

坂本:僕がやっているのは、もともと大学4年生の時に武蔵美の同級生や、3年生、2年生、1年生と一緒にアトリエの場所を借りて、制作拠点をつくったのが始まりでした。最初は学生時代限定の、制作の場所というよりはただのたまり場でしかなかったのですが、 社会人になって、デザインやクリエイティブを仕事にしていく中で、特に駆け出しの頃は難しいことも多いんですね。その頃、飲みの席でもう一度アトリエを復活させようかという軽いノリから始めたのが、NEW Creators Clubです。ほぼ成り行き的にいまがあって、その中でCEKAIの皆さんとも関わらせていただくようにもなりました。

CEKAIが特殊だなと思うのが、いまは阿部さんのようなクリエイターの方もいらっしゃいますが、最初の頃は僕の認識では、プロデューサーやPMの方ばかりだった印象があるんです。学生時代はそういった役割の重要性をまったく理解できていなかったのですが、社会に出てみると、クリエイターというのは個性は違えども、能力に大きな差があるわけではなくて、むしろ環境の方が9割くらいを占めるんじゃないかと感じるようになったんです。

その環境をつくるのが誰かというと、クライアントとのやりとりをしてくれるプロデューサーだったり、進行管理してくれるPMだったりするわけで、彼らの存在がクリエイティブの質にかなり影響していると気づいて、ようやくCEKAIがそういうやり方をしている理由がわかりました。僕らのチームも全員美大出身ですが、山田がプロデューサーとしてCEKAIで活動していたことが大きくて、どうにかこうにかここまで来ているという感覚があります。そういう意味では、自分たちの活動はどうしてもCEKAIに影響を受けているなと感じますね。とはいえ、色々思うところもありつつ、自分たちなりに考えながらやっています。

原田:なるほど。2回目の井口さんと加藤さんに出ていただいた回で、井口さんが話されていた印象的なエピソードがあります。美大時代は周囲がみんなクリエイターだったけど、社会に出てみると、世の中にはクリエイター以外の職種や価値観の人が多くて驚いたという話をされていて。おそらくその経験が、クリエイターだけでつくったTYMOTEというチームから、CEKAIのような環境に移行していく大きなきっかけになっていて、いまの坂本さんのお話ともつながるなと思いながら聞いていました。

原田:続いて、阿部さんの現在のユニット活動についてもお聞かせいただけますか?

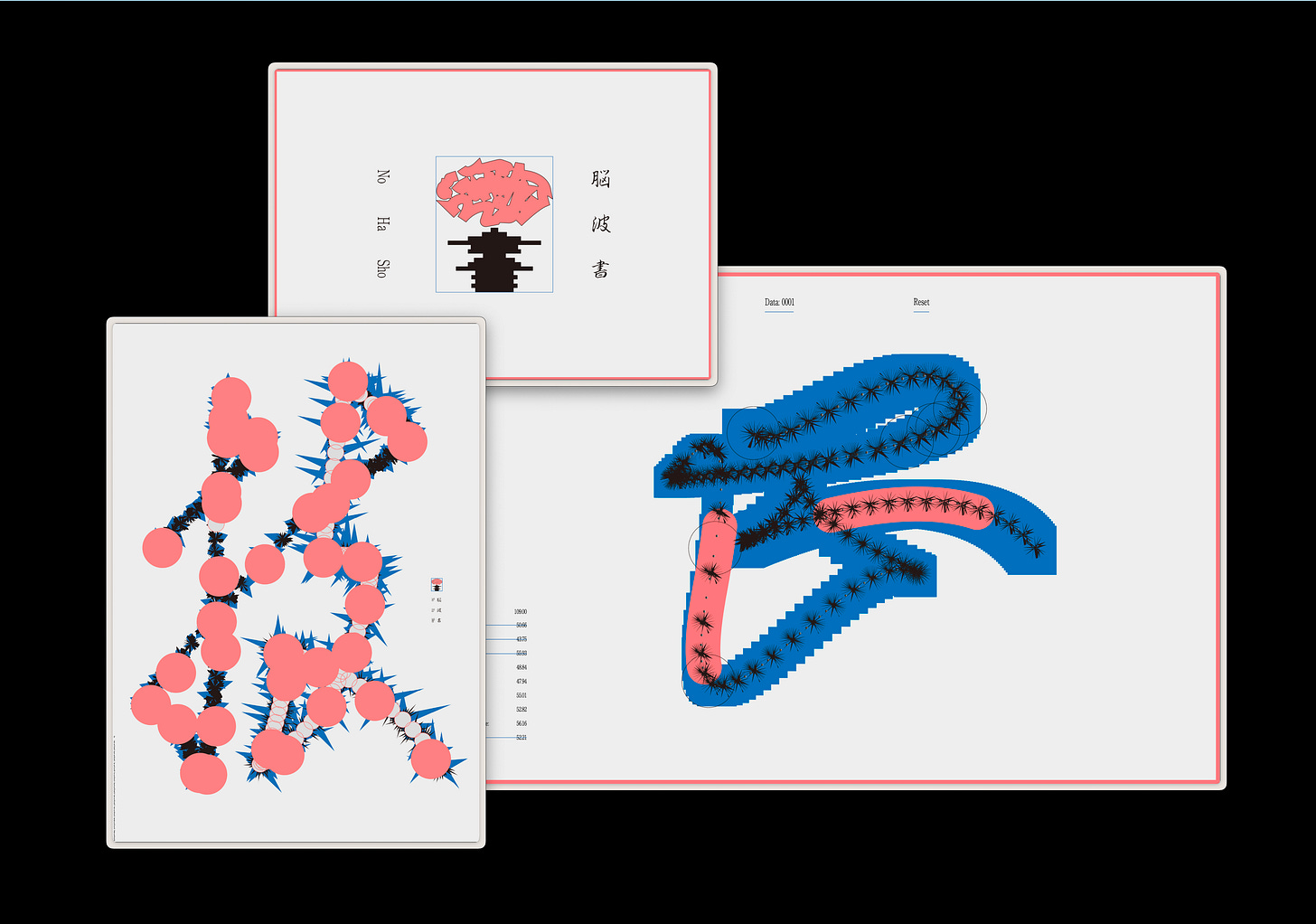

阿部:僕が組んでいるのは、「SoSoSo」というユニットです。先ほどから名前がよく出てきている木村と2人のデザインユニットという感じなのですが、僕も木村も、もともとはWeb制作会社にいたんですね。僕らが20代前半の頃に憧れていたのが、それこそDELTROさんや、mountさん、セミトラさんのような強い2人が合体して、ユニットとして勝ち上がっていくような存在でした。だから、CEKAIに入るだいぶ前、20代の頃とかに「いつか2人で独立するか」みたいな話はしていました。ただ、周囲からは、「そういうのもいいけど、もうそういう時代じゃないんじゃない?」とか、「2人だけで組むよりも、CEKAIで言うとところの場づくりが上手い人のとかそばでユニットを組んだ方がやりやすいんじゃないか」「表現の幅が広がるんじゃないか」といった話をされて、「そういう考え方もあるのか」と。

そんな中でCEKAIに入ったのですが、僕ら2人で抱き合わせで紹介されることが割と多かったんですよね。「この2人がいればデザインと実装を総体的に見れます」といった感じで。もともと仲も良かったこともあったのですが、活動していくうちに作品制作のオーダーをもらうことも出てきて、こういう活動はやっぱり楽しいというか、ユニットとして活動していく意義が出てくるかもしれないなと。はじめのうちは、会社員2人が連名でやってますくらいのノリだったんですが、どんな風に化学反応起こしていくかはわからないけど、ユニット組むかという感じになって。まだ大きな何かがあるわけではないのですが、ユニットを組んでみて面白いなと思ったのは、「デジタルチームの阿部と木村と金井でお願いします」という案件の振られ方をする時と、「SoSoSoでここお願いします」と言われた時で、考え方のスイッチが変わるというか、企画の出し方やアウトプットの自由度などが変わってくる感覚があるんです。そこはやっぱり面白いですね。

原田:面白いですね。阿部さんもおっしゃったように、少し前だとデザインから実装までできるユニットというのは、割と独立しがちだと思うんですね。一方で、少し仕事としてやっていくわけではなく、普段はどこかに所属してデザインやものづくりをしている人たちが、課外活動的に集まって「何か面白いものをつくろう」といったユニットの形もあると思います。SoSoSoとCEKAIの関係はそのどちらにも当てはまらないのが面白いなと思いました。

2回目のエピソードで加藤(晃央)さんがおっしゃっていたのですが、CEKAIは基本的にクリエイターを囲うというより、クリエイターやユニットが個々で立っていて、それをボトムからサポートしていくという話があって。それで言うと、SoSoSoはまさにユニットとしてそこに位置づけられているのかなという気がしています。CEKAIとしても、ユニットの活動をサポートしたり、押し出してくれているような関係なんでしょうか?

阿部:そのあたりは、むしろクリエイターたち本人のやる気次第という感じもありますが、サポートはしてくれていますね。案件でも、「なんで俺たちにこんな仕事が来るんだっけ?」ということがよくあるんです。もちろん悪い意味ではなくて、SoSoSoなんてまだみんな知らないよねと思うくらい対外的に認知されていないはずなのですが、なんでこんな大きな仕事をお願いされるんだろうと。そういう面白さはありますし、それはユニットに限らず、CEKAIに関わっているクリエイター全員に共通して言えることかもしれません。いきなり凄いテンションとボリュームの仕事がやってくるみたいなことはありますね。

CEKAIが存在していることが悔しい

原田:坂本さんや阿部さんのように、仲間とチームを組んでデザイン活動をしていこうという時に、スタートの時点でこれを経済的な活動として成立させていくんだという意識がどの程度あったのかも気になります。

例えば坂本さんの場合、ご自身が博報堂にいたように、それぞれのメンバーが企業に所属していた時期もあったと思いますし、共同代表の山田さんはCEKAIに在籍していた時期もあって、ちょっと不思議な関係性があるわけですよね。いまは坂本さんも共同代表になってNEWでやっていくぞという形になっていると思いますが、スタート時点からちゃんとこれで稼いでいくという意識はあったのですか?

坂本:いまもまだ初期メンバー4人のうち半分は企業に勤めている状態なので、独立というわけでは全然ないのですが、そもそもは誰かに教えてもらって下積みをするという働き方があまりにもやってみると向いていなかったんですよね。そうじゃない生き方を模索しなければもう死ぬしかない、みたいな。そういう状況に置かれて必要に迫られて始めたところがありました。

当時は、いまほど解像度高く考えていたわけではないかもしれないですけど、クリエイターとしての幸福度を保ちつつ、経済的にも回していけるようにしないと、不幸になっていくだけだよね、という感覚はありました。だからやっぱり、その両立については凄く意識していますし、それが続くチームと続かないチームの違いって何だろうとたまに考えるんですけど、あまりわからないんですよね。ひとつあるのは、SoSoSoもCEKAIに半分入っているから、周りにプロデューサーがいるじゃないですか。僕らのチームも山田というプロデューサーがいたから、なんとかなっているのかなと。

原田:経済性と創造性のバランスを、それをどこまで自覚的かどうかはさておき、取っているということが続くか続かないかということに間違いなく関係していると思うんですよね。少し思うのは、経済と表現を両立させようとする時の選択肢が最近はだいぶ増えてきていると思います。例えば、SoSoSoがCEKAIと関わりながらユニットとして活動することもそうですし、坂本さんご自身も一時期は博報堂に在籍しながらNEWに関わっていましたよね。「デザインの手前」でも若い世代の方々にお話を聞いていると、そういう感覚がデフォルトになっているというか。大きな組織に関わりながら個人の活動は個人の活動でやっていて、別に独立が最終目標でもない、みたいな。それぞれが色々なバランスの取り方で、創造性と経済性を両立させている感じがしています。チームやユニットにおいても、そういう形での続け方が多分あるんだろうなと。そして、それを切り開いてきているのが、TYMOTEからの延長にあるCEKAIなんだろうなと。

阿部:たしかに。

坂本:そういう意味では、CEKAIはやっぱり凄いなと思います。…やっぱり悔しい部分もありますよね。CEKAIというものがすでに存在してしまっていることへの悔しさがあるし、僕らは僕らでやっていてそこにいる人間も全然違うから、僕らなりの答えがあると思いつつ、とはいえCEKAIは凄く意識するし、お世話にもなっている。いつか僕らのことを脅威だと思ってもらった時に、ようやく恩返しができるかなと。

阿部:坂本くんと同じような話になってしまいますが、「超える」という言い方が正しいかはわからないけど、「これからの世代としてがんばっていきたいぜ」というモチベーションは、内側にも外側にも向いていますね。

CEKAIはクリエイターを囲わないというスタンスではあるんですけど、僕個人のモチベーションとしては、CEKAIのプロダクションチームとかパートナーチームとか色んなチームがある中で、僕が所属してるデジタルチームは後発でできたチームなので、社内的にも何をやっている人たちなんだと見られていた部分があって。そこが、僕の中ではシンプルなモチベーションになっていたというか、内部にいながらも、「デジタルチームには新しい世代でこういうヤツらがいるんだ」と、CEKAIでメインで活躍してるクリエイターの皆さんに思ってもらえたらいいなという気持ちはあります。

坂本:それも全部、井口さんの手のひらの上で転がされているんだよな、僕も含めて(笑)。結局、転がされている気がするんですよ。正直、今日も井口さんに誘われたから「なんか嫌だな」って(笑)。嫌だというか、悔しいというか、井口さんの流れの上にいるみたいで。

阿部:たしかにそれで言うと、「なんで自分がCEKAIの中のクリエイターとして出ているんだろう」と思いながら参加しているので(笑)。デジタルチーム内で今回の話を共有した時も、「なんでデジタルチームなんだろうね?」と(笑)。坂本くんと話すのは楽しそうだけど、なんでなんだろうねと(笑)。井口さんから、ただ「よろしくー」とだけ連絡が来たみたいな感じでしたね(笑)。

原田:次回はぜひ、坂本さんなりNEW Creators Club、CEKAIデジタルチームの特集を「デザインの手前」でも検討したいと思います(笑)。

坂本:そうですね。「打倒・CEKAI」特集、お願いします(笑)。

原田:今日は、クリエイティブアソシエーション・CEKAIのシリーズ最終回として、CEKAIに異なる立場で関わってこられた坂本俊太さんと阿部拓海さんのおふたりに、クリエイターにとってのCEKAIという環境がどのようなものか、あるいはクリエイターにとって理想的なチームのあり方について、色々お話を伺ってきました。

これで全4回にわたるCEKAIシリーズは完結となりますが、山田さん、ここまでの4回どうでしたか?

山田:CEKAIの凄くフレキシブルなあり方というのは、いまの時代を象徴しているなと思いますし、それによって影響を受けて、次の世代につながっていく流れというものを、特に今回の話を聞いていて強く感じました。未来につながっていくところがまた凄く楽しみだなと。それぞれの話が濃くて、1組ずつで4回聴けるくらいの濃さでしたね。

原田:そうですね。色んな人に出てもらい過ぎたというのもあるかもしれないですね(笑)。それで言うと、今回色んなメンバーの方たちが、それぞれの話の中で「CEKAIらしさ」とか「CEKAIっぽさ」みたいなことを語られていて、それも凄く面白いなと。皆さんがそれを明確に言語化できているわけではないのかもしれないけれど、「CEKAIらしさ」みたいなものがひとつの形容詞としてなんとなく共有されている感じが、CEKAIという組織の独自性であり、ユニークなところなのかなと。

山田:そうですね。少し前に初代で「PLAY」というコンテンポラリーバレエの公演を観たのですが、ステージ上の色々な場所でさまざまな動きが同時に起きていて、ある意味マルチタスク、マルチプレイというか、ひとつの舞台の上で色んな動きが重なり合っているということ自体が現代的だと感じました。

CEKAIもまさに、ひとつのファームの中で本当に多面的な動きがある。それは受け手からすると分かりにくかったり、一本化されていた方が理解はしやすかったりもすると思うんですけど、そうではない。ひとつの枠組みの中に多面的な動きがあるからこそ生まれる面白さや、混沌とした部分も含めて魅力があるということを、話を聴きながら改めて感じました。

原田:上からトップダウンで組織をつくっていくというよりも、ボトムからサポートしながら自然とエコシステムができあがっていくようあり方が、凄くいまっぽいなと思いました。

山田:そうですね。誰も一言でCEKAIを語れないということ自体が、また良さでもあるのかなと。

原田:最後に、おふたりからそれぞれ今後の告知やお知らせがあれば、それを伺って終わりにできたらと思います。坂本さん、いかがでしょうか?

坂本:僕が代表を務めているNEW Creators Clubで、グラフィックデザイナーとプロジェクトマネージャーを募集しています。8月31日が締め切りだったのですが、これを聴いて興味を持ってくださった方はご連絡ください。よろしくお願いします。

原田:ぜひチェックしてみてください。阿部さんはいかがでしょうか?

阿部:ここまで全4回にわたっての配信でCEKAIについて知っていただけたのではないかと思いますが、特定の領域に限定せず、さまざまなフィールドでクリエイティブを発揮していけたらと思っていますので、ご興味のある方はぜひご連絡いただけたらうれしいです。

また、僕と木村のユニット「SoSoSo」はまだ始まったばかりですが、媒体を問わず皆様と一緒にものづくりできるとうれしいので、ラフに気軽にお声がけください。ありがとうございました。

原田: 次回の「デザインの手前」は、番組史上初めてファッション領域のデザイナーをゲストにお迎えします。 A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのデザイナー・宮前義之さんをお招きして、すでに収録も終えています。デザインの手前的な視点から、色々とお話を伺っていますので、こちらもぜひお楽しみに。

それでは、坂本さん、阿部さん、ここまでありがとうございました。

坂本+阿部:ありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae