フェイクの素材に光を当て、虚実が溶け合うストーリーを紡ぐ | 本多沙映さん〈3/5〉

「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。岡﨑真理子さんと本多沙映さんのシリーズ3回目では、自然物と人工物、リアルとフィクションを行き来する本多さんのクリエーションを掘り下げます。

デザイン界から集まった注目

原田:今日は、本多沙映さんがリートフェルトから戻られ、どのようにして現在に至ったのかというところを色々聞いていきたいなと思います。

山田:よろしくお願いします。

本多:よろしくお願いします。

原田:本田さんはリートフェルト卒業後、しばらくオランダで活動されていたんですよね?

本多:そうですね。卒業してから5年半ぐらいですね。

山田:結構長いですね。

本多:そうですね。最初はすぐ帰るつもりでいたのですが、だんだんもうちょっとやってみたいという気持ちが出てきて。オランダはビザが取りやすいので、フリーランスビザを取得して、そこから5年ほど滞在しました。コロナになってから帰国しました。

原田:当時はどんなことをされていたのですか?

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます

▼Apple Podcast

▼Spotify

↓続きもテキストで読む

本多:アムステルダムに住んでいたのですが、卒業してからはアイントホーフェンというデザインアカデミーのある街に引っ越して、アトリエを構えて活動していました。(岡﨑)真理子さんもおっしゃっていた通り、オランダでは就職をするという選択肢を取る人が少なくて、卒業後すぐに自分の活動を始める人がほとんどなんです。私もそのやり方しかわからなかったので、とりあえず自分の活動を始めようと思って、学校でやっていた時のように、自主的なプロジェクトを色々進めていきました。

オランダは助成金が充実していて、いまは少し状況が変わってきていますが、デザイン系とアート系の財団が大きく2つあるんですね。プロポーザルを書いて提出し、それが面白いと判断されると資金がもらえて制作ができるという仕組みがあって。ありがたいことに、移民という立場の私でも助成を受けることができたので、それを活用して、例えば造花を植物図鑑のように本にまとめるプロジェクトをやったり、フェイクの真珠でジュエリーをつくったり、卒業制作でつくった人工石の作品を書籍にまとめたりしました。自主的にやるしかなかったところもあって、助成金を活用しつつそういう活動をしていました。でも、それだけでは生活ができなかったので、Studio Driftというチームで、タンポポライトをひたすら組み立てるような仕事や(笑)、通訳の仕事などもしてなんとか生きていたという感じです。

原田:助成金があるのは大きいですよね。それによって、自分がつくりたいものを初期の段階からある程度つくれるというのは、日本ではなかなか難しい気がします。

本多: そうですね。帰ってきてから改めてそれを感じました。自主的に何かをやりたいと思っても、バジェットがないというのがストッパーになってしまうので。

山田:たしかに日本だと制作そのものに対する助成金は、あまり出ないですよね。展示をするとか、海外に学びに行くような目的であれば、文化庁の助成で結構できると思いますが、制作そのものに対するバックアップというのは…。まったくないとは言えないと思いますが。

本多:あるとは思うんですけど、たとえばリサーチ段階から始まるものとか、何になるかわからないようなプロジェクトだったり、あとはキャリアが浅い人に対しての支援は、やっぱり少ない印象があります。

原田:キャリアがない人ほど、お金が必要なんですけどね。

本多:そうなんですけど、そのあたりのハードルの高さは、日本は結構あるんじゃないかなという気がします。

原田:アート系とデザイン系の助成があるという話がありましたけど、それで言うと本多さんは、どっち系なんですか?

本多:私はどちらなのか分からなくて、アート系・デザイン系の両方に助成の申請をしたことがあります。でも最終的にはデザイン系の方にフィットしていったこともあって、そこから自然とデザイン領域を意識するようになっていきました。

デザイン財団の若手支援プロジェクトみたいな制度があって、年間でまとまった金額を支給してくれるものなんですけど、領域の異なるデザイナーが年間20名ほど選出されて、選ばれた人たちでワークショップをやったり、自分がそのお金をどう使うかをプレゼンテーションする機会があったりしました。ほとんどが個人で活動している人たちなので、スタジオの運営やファイナンスについてアドバイザーが入ったり、プレゼンテーションスキルを磨くためにオランダのコメディアンが来て教えてくれるプログラムなんかもあったりして(笑)。デザイナーに囲まれているうちに自分がやっていることもデザインプロジェクトなんだとそういうところからインプットされていきました。アート的なことをやってはいますが、割とデザインの側に評価されてと言うか、フィットしていったというところですかね。

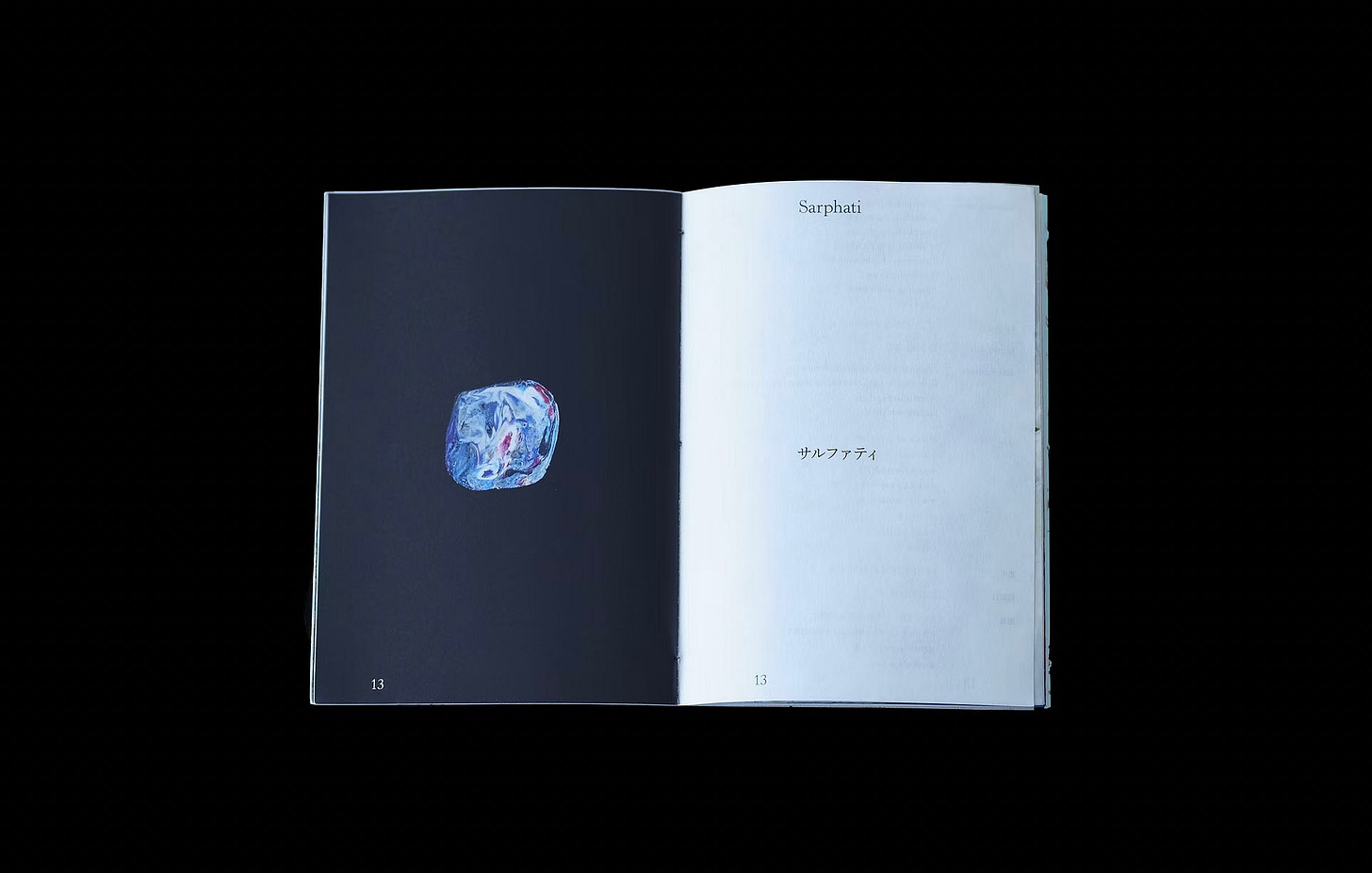

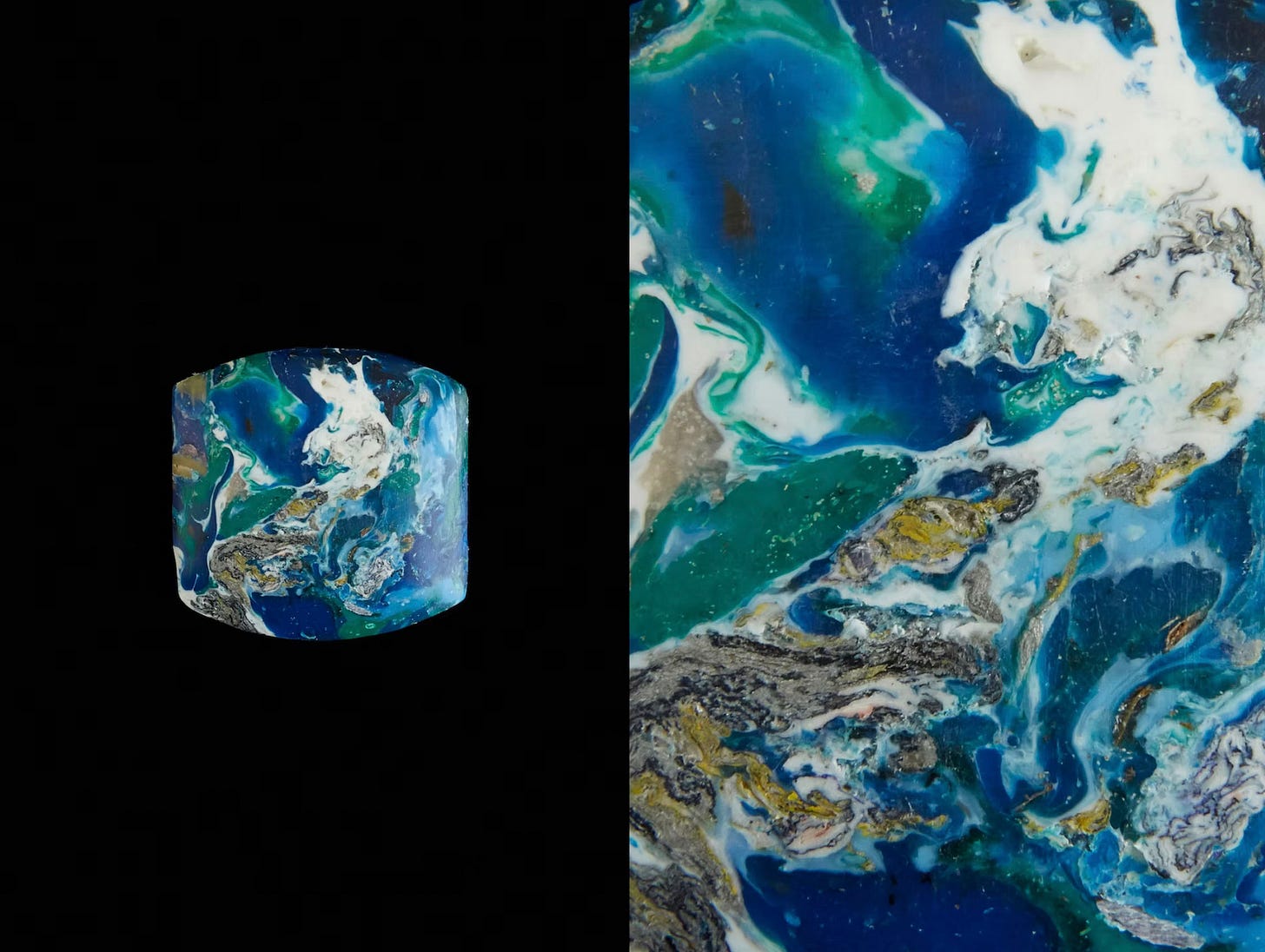

卒業の時の制作した人工石の作品を見てもらって、ミラノのデザインウィークに出展しないかと声をかけてもらったこともありました。学生時代はまわりにアーティストばかりで、アート界隈のことしか知らなかったのですが、そこからデザインの場で発表する機会が少しずつ増えていきました。

原田:ジュエリーはやアートとデザインの両方にまたがる、ちょっと特殊なカテゴリーなんですかね。

本多:そうですね。ただ、リートフェルトのジュエリー科は、かなりアート色が強いので、アートのキュレーターの方たちが見に来ることが多かったですね。でも私は、ジュエリーもつくっていますが、その前に素材として石をつくっていたこともあって、デザイン的な視点を持った人たちにも響いたのかなと思っています。

山田: 時代的に、マテリアルをどう扱うかというアプローチがデザイン界でも凄く注目されていた時期に、本多さんは人工物というか、ある意味でクズやゴミのようなものをもとに「宝石」をつくるという手法を取られていましたよね。ある意味で、人間が勝手に価値を与えている宝石という存在に対して、スラグで構成した石を出すというのはそこに凄く強いメッセージ性があって、ジュエリーそのものというより、石をつくるという行為が本多さんの卒業制作にはあって、そこが最初に注目された部分なのではないかと思います。

いまとなっては素直に受け入れられますが、当時は「こういうことができるのか」というか、石そのものに目を向けること自体が結構新鮮で、凄く斬新なアプローチだったような気がするんですよね。むしろデザイン界の方からラブコールが強かったのではないかという気もしています。

本多:そうですね。最初の頃は割と混ざっていた印象もあって。たとえば、アート寄りのコンテキストでは、GYREの「EYE OF GYRE」で石を展示してもらったり、はたまたミラノに展示するような機会もあったりして、全然違うところになぜか石はフィットしていったというのがあって、自分でも肩書きがよくわからない中でやっていた感じでした。

自然物と人工物のあいだで

原田:この石の作品は、自然物と人工物が融合してしまっている石に着目されたということですよね。人工物と自然物の合いの子というか、あいだにあるようなものへの興味は、どういうところからそもそも出てきたものなのですか?

本多:リートフェルトでジュエリーを勉強していく中で、ジュエリーとなるとファインジュエリー、ルビーやダイヤモンド、ゴールドといった自然由来の素材を綺麗に整えて輝きのあるものにしていくという歴史がありますよね。でも、この世界にはもっと色んな素材があって、たとえばルビーひとつにしても、同じ組成で人工的につくられた人工ルビーが存在していて、同じ素材なのに「人工物」というだけで価値が下がってしまうんですよね。そういう価値体系みたいなところに興味を持ち始めたのがきっかけだったと思います。

人工物というものが興味の対象になってきた時に、自然と人工が融合した石みたいなものが見つかったという記事を見て、そこから石の作品が生まれました。人工と自然の境界が揺らいできているという話はずっとあると思うんですけど、その中にあるものの価値を見つめてみたいと思って、そこからフェイクの素材や、ふだん見過ごされがちだけど、まわりにたくさんある人工物に関心が広がっていって。たとえば、自然物は観察される対象ではあるけど、フェイクのフローリングの板の木目をじっくり観察する人はあまりいないですよね(笑)。でも、そういうフェイクの素材にも無数のバリエーションがあって、そこに着目してみると、自分の視点によって新しい価値が生まれていくところがあるんです。そういうプロセスが特にコンテンポラリー・ジュエリーの面白さだと思っていて、見過ごされがちな素材に目を向けるようになった気がしています。

山田:本多さんが活動されてきたこの10年弱くらいのあいだでも、世の中の価値観は凄く変わってきていますよね。たとえば、海洋プラスチックの問題はもちろんいまも深刻で、本来はそんなものない方が絶対にいいわけですが、一方で、海の中の生き物たちが、人間が廃棄したプラスチックを使って、巣をつくったりするような現象も出てきていて、ちょっと不思議な現象が起こり始めているなと感じるんです。そういう境界の曖昧さみたいなものは、もちろんポジティブではないのですが、それを自然の生き物たちが活用し始めてしまうとどうなるの? ということに凄く社会が目を向け始めている中で、本多さんの作品は結果的にそうした問題意識とフィットしているのか、最初からそう意図していたものなのか、そのあたりはいかがですか?

本多:結果的だと思いますね。もともとそういったことに凄く興味があったわけではなくて、これは色んな場所でもお話ししているんですけど、たまたまプラスチックが混ざった石が見つかったという記事を読んだ時に、そこに自分の興味が合致したというだけなんです。「サステナブルなことに興味があるんですか?」と聞かれることが結構あって、もちろんそう見えることは想像ができるし、理解できるのですが、結果的にそうなっている感じではありますね。

原田:プラスチックにしても、その他の人工物にしても、ネガティブなものとして扱われがちな存在に対して、新たな魅力や美意識的なものを見出そうとすることは、人とモノの関係性を再構築していくような行為でもあると思うんです。そういう意味では、凄く現代的なデザインのテーマと合致もしていますよね。それが凄く面白いと思うのですが、結果的にそうなったところが大きかったということなんですね。

本多:そうですね。でも、自分のやりたいことを言語化していくと多分そこにつながるというか、見過ごされがちなものとか、いまは価値が低いとされているものみたいなものにどう光を当てられるかというのが根底にあるのかなと思います。特にコンテンポラリー・ジュエリーはどんな素材でも、その作家の視点を通して再構成されて、そこにストーリーが宿ることで、新たな価値が生まれていく。そういうプロセスが凄く好きだったので、自分でも価値がなさそうに見える素材を探しているところがあって(笑)。これ私がどうにかできないかなと思ってしまうところがあるんです。

リアルとフィクションを行き来する

原田:人工物と自然物の「あわい」的な話と重なる部分もあると思うのですが、本多さんは語り口の部分でもリアルとフィクションのあいだを行き来しながら伝えていくようなところがありますよね。そこも素材へのまなざしと共通しているところがあるのかなと思うんです。それが表れている作品として、「Anthropophyta」について伺いたいんですが、これがどんな作品か、説明していただいてもいいですか?

本多:「Anthropophyta」は、先ほど少し触れた造花の葉っぱのプロジェクトで、葉の部分だけを日常生活の中から集めていったものなんです。たとえば、道に落ちていたものとか、友達の家で使われていたものをもらってきたりとか、カフェで使われていたものとか、日常に潜むフェイクの葉っぱを採取して、それを一つひとつ自然物を観察するような視点でアーカイブしていきました。それぞれの葉にかなりドライな文章で観察文を添えて、「それが何を模している葉なのか」といったことを、植物図鑑風にまとめています。

本の枠組みとして意識したのは、レオ・レオニの『平行植物』という本です。 レオ・レオニは絵本作家として有名ですが、『平行植物』という本は学術書みたいな形をしていて、大真面目に空想上の摩訶不思議な植物を本当にあるかのように紹介している本なんですね。それについての学会があったり、凄く細かい設定で、そういう植物学があるという壮大なフィクションを一冊にまとめた作品で、この本を読んだ時に、造花の世界とそれを掛け合わせたら、現実に起きているけど、フィクションでもあるような、その間を行く面白い世界がつくれるんじゃないかと思ったんです。 『平行植物』の本のストラクチャーをそのまま借りて、自分なりの観察や記述を加えていきました。造花が実際につくられている中国の工場も訪ねて、そこで見たことなども本にまとめました。ただ自分が観察して記録するだけでなく、少しフィクションの要素を取り入れることで、いま起きていることの不思議さが際立つんじゃないかと思ってつくった感じです。

原田:もともと、こうした「セミフィクション」的な領域に興味があったのですか?

本多:ちょっとリアルが混ざっているようなフィクションは、昔から好きだったかもしれないですね。凄く飛躍したファンタジーというよりは、自分の世界とどこか接点があるようなもので、でもその中にフィクションの要素も含まれているというのは映像でも何でも好きですし、そういう想像の膨らませ方が好きだという感じはありますね。

原田:人工物と自然物が融合したようなものが生まれているような状況が、そもそも半分SFみたいな世界に現実がなってきている中で、その語り口にはよりリアリティがありますよね。本多さんが残したこういうセミフィクション的なものを未来の人が見た時にどんなふうに感じるのかとか、そういう未来に向けたメッセージにもなっているように感じます。

本多:そうですね。石の作品でも、採れた場所やそこに何が混ざっていたかとか、あと採れた場所のゴミを拾った時の記憶、たとえば、そこを歩いていた人や気候のことなんかも一緒に記録していたりするんです。それは普通の石ではありえないというか、いつどこで生まれたかなんてわからないし、当時の環境なんて誰にも記録できないじゃないですか。だから、そういうちょっとしたちぐはぐさを持ったものが、もし未来に遺ったらどんなふうに見えるのかなと、たまに想像したりはします。

原田:それが面白いということはもちろんあると思うのですが、現代の社会の状況への批評性みたいなところは、本多さんの中でどのくらいあるのですか?

本多:あまり批評するという感じの態度は取っていないですね。そもそも自分はアクティビストでもないですし、全然完璧じゃないというか。普通にプラスチックのビニール袋を使うこともありますし。批評的であるということよりは、身の回りのものが見方を変えることでそういうものに転換できるということを差し出すことで、普段なんとも思わないものに対して愛おしく思ってもらったり、何かを大切にしたくなるような愛着が色んなところに生まれていったら、ゴミを減らせていないかもしれないけど、色んなサイクルを少し遅らせるとか、別の形で良い方向に転換していけるんじゃないかと思ってやっている感じですね。

山田:人工植物の作品は夢の島でインスタレーションをされていて、実際の植物の中に紛れ込ませて展示されていましたよね。僕はなんとか全部見つけられたのですが、見つけられない人も多かったんですよね。

本多:そうですね。コロナ禍に植物園の中で造花を実際に展示したいという凄くありがたいオファーをいただいて。(PLACE) by methodで造花の展示をした時の、植物園の人が見に来てくれていて、展示をすることができたのですが、実際の植物がたくさんある大温室の中に造花を10個だけ忍ばせるという形にしたんです。凄くたくさんの植物がある中でなかなか見つけられなかったと思います。

原田:よく見つけましたね(笑)。

山田:そうですね(笑)。なんとなく、バランスとかを見ながら調べた感じでした。

本多:植物園の人も間違えて切ってしまったことがあって、なくなっちゃったりしているものもありました(笑)。

山田:また別の形でやれると面白いですよね。

本多:そうですね。あの時はかなりひっそりやってしまったので(笑)。

山田:造花は、国によってつくり方が違ったりするんですよね。その場で本多さんに色々お聞きしたのですが、中国でつくっているものとヨーロッパでつくっているものとでは、フェイクをどこまでリアルに再現するかという感覚にかなり差があるんですよね。普段は見過ごしてしまうものだけど、まじまじ見てみると意外と面白くて。明らかに偽物とわかるものもあれば、本物と見分けがつかないものもある。「フェイクでいいや」という割り切りの良さもあって、そこが凄く面白いなと。

原田:たしかに、フェイクというものをどう捉えてどう表現するかは、バックグラウンドによって全然違いそうですよね。

本多:中には結構複雑なつくりをしているものもあるのですが、そうしたつくりの部分もそうですし、どこまでフェイクにするのかとか、割とデザイン的な視点からも面白いんです。

原田:たしかに造花は人工物ですが、当然匿名性は高いですよね。誰がつくったのかという個人性がほとんどないという意味でも面白い存在ですよね。

サステナビリティへの意識

山田:人間のエゴイスティックな部分も含めて、本多さんの作品はそれを糾弾するというより、どこか楽しんでいるというか、ある種のユーモアと捉えていくようなところも面白いなと思います。そこを問題化して責め立てるようなことも、もちろんデザインにおけるある種の役割ではあると思うんですけど、それだけではないというか。どうしても僕たちが生活の中で持たざるを得ない「必要悪」みたいなものがある中で、本田さんの作品は、それを「悪」とするのではなく、そこにある面白さに目を向けている感じがします。

原田:こうしてお話を聞いていくと、そのあたりがよくわかるのですが、一方で本多さんのアプローチは、人工物と自然物のあいだに目を向けるものである以上、どうしても時代的に「環境問題」や「サステナビリティ」といった文脈からメッセージをとらえられやすいところがあると思うんですよね。ある種の文脈に回収されやすいものをつくられているところがあって、メッセージを打ち出している方向と、世の中が受け取りやすいメッセージには乖離があって、ある種メッセージが消費されてしまうような状況があると思うので、そのあたりのバランスは凄く難しいだろうなと感じます。

本多:難しいです(笑)。活動を見てくださった方から、「うちにこういう素材があるんだけど、これでノベルティをつくれないか」といったお声がけをいただくこともあるんですが、そういう中で自分がどうサステナビリティと向き合っていくかというのはいまでもずっと考えているところです。もちろん、やりたくないわけではなく、積極的にやっていきたいけれど、それを主題にしてしまいたくないというのはあるので、そこをどうとらえていくのかというところは結構課題ではありますね。

原田:社会の潮流やデザインの文脈に、作品自体がある程度引っ張られていくという側面もゼロではないと思うのですが、そうした周囲の声の影響についてはいかがですか?

本多:私は割と興味のままに動いて、よくわからないままとりあえず作品を出してしまっているところがあるのですが、そうやっていただくフィードバックによって気づかされることもあります。たとえば、「私は石がとにかく好きなんです」というおじさんがいたり、ゴミの問題に関心があって、サステナブルな視点で見てくれる人もいたり、色々な方がいる中でひとつのメッセージというよりは、大きな輪郭を持ったものを差し出して、色んな見方をしてもらえるというのは凄くうれしいなと思いますね。

そうやってフィードバックをもらうことで、 「サステナビリティというものを自分がどうとらえたらいいんだろう」と考えさせられるところはあって。もともとジュエリーを学んでいた頃はあまりそういうことは考えていなかったけど、見過ごされているものに価値をつけていきたいという時に、そこは絶対出てくることなので。自分はどういうメッセージを出していきたいのか、どんな立ち位置でいたらいいのかということはフィードバックをもらう度に思いますね。

原田:つくり手もつくっている時点では全部が見えているわけじゃないですよね。 これは前回、TAKT PROJECTの吉泉さんの回でも少し出た話ですが、実際につくって世に出して、そこでのフィードバックを受けて、自分が考えていたのはこういうことだったかもしれないということに気づく。そのプロセスは実は健全なものなのかなという気がしていて。

本多:そうですね。作品をつくって何年か経ってから凄くタイトルを変えたくなったりすることもあります(笑)。色々なフィードバックを受けながら、「もっとこっちの方が合うな」といったことは常にあるかもしれないですね。

原田: 今日は、本多沙映さんのオランダから戻ってきてからの活動と、クリエーションにおいて大切にしていることなどを色々聞いてきました。4回目と5回目は、岡﨑さんにも戻ってきていただき、再びクロストークにしたいと思います。 本多さん、今日はありがとうございました。

本多:ありがとうございました。

山田:ありがとうございました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。

Apple Podcast

https://apple.co/3U5Eexi

Spotify

https://spoti.fi/3TB3lpW

各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/design_no_temae/

X

https://twitter.com/design_no_temae

note

https://note.com/design_no_temae